活動報告(2023年)

2023年

泉南地区協議会 第26回定期総会/きずなの会第10回総会

泉南地協議会 第26回定期総会

| 日 時 | 2023年12月8日(金)17:00~18:25 |

|---|---|

| 場 所 | スターゲイトホテル関西エアポート |

| 参加者 | 来賓7名,役員18名,代議員34名 |

| 総会議長 | JP労組泉州北支部 福田耕平さん |

2023年12月8日(金)17時より、スターゲイトホテル関西エアポートにおいて、役員18名、代議員34名が出席し、連合大阪泉南地区協議会第26回定期総会を開催しました。

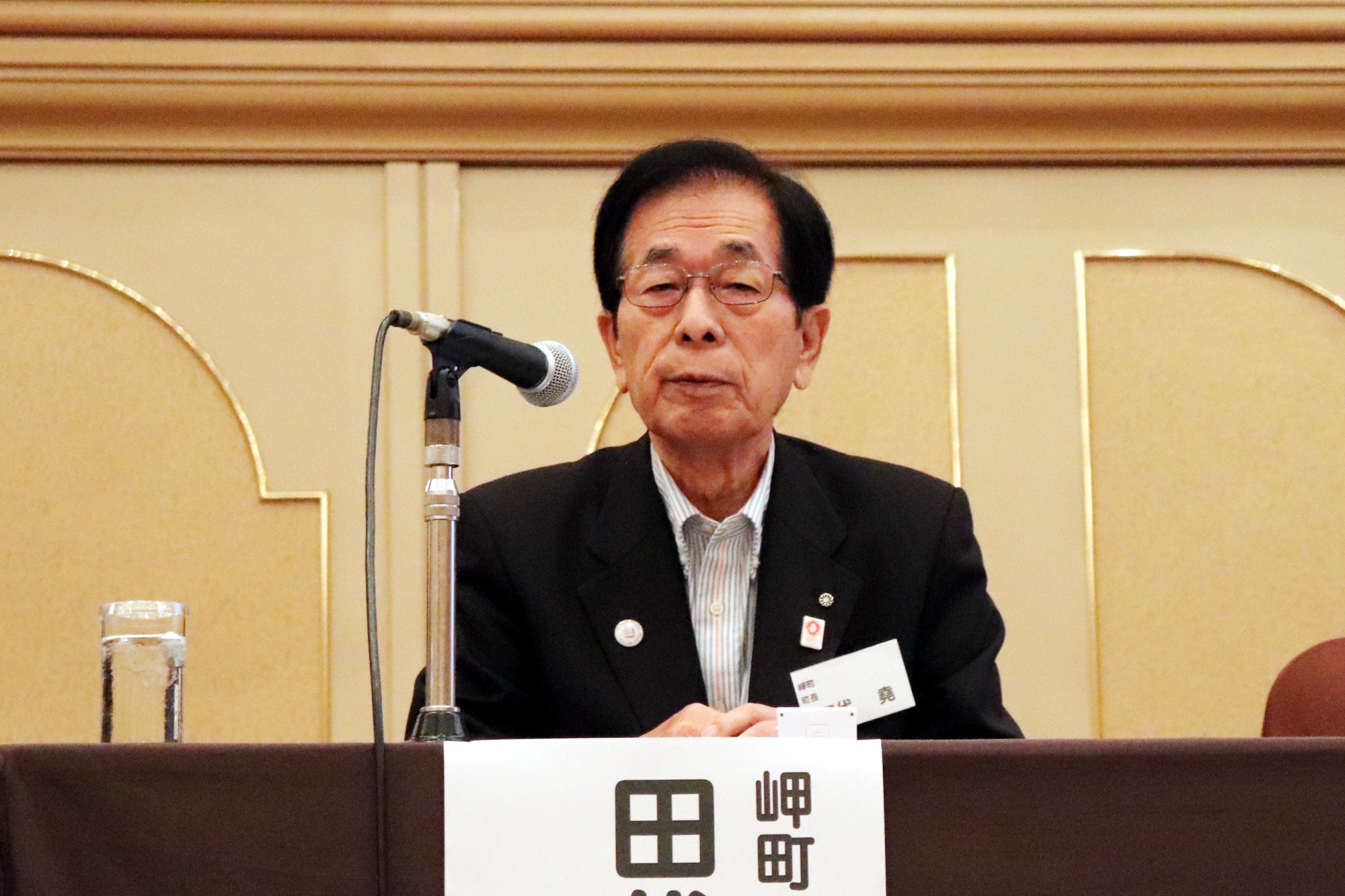

冒頭、岸議長より、各単組のご理解とご協力、関係各位へお礼の挨拶で総会が始まりました。つづいて、連合大阪 澤谷副事務局長、大阪南地域協議会 森議長、岬町

田代町長、阪南市 水野市長、貝塚市議会 南野議員、泉南市議会 河部議員よりご挨拶を頂きました。

その後、片山事務局次長より第34年度活動経過報告、久利事務局次長より第34年度会計決算報告、植野幹事兼会計監査より第34年度会計監査報告を行った後、澤田事務局長より第35・36年度運動方針(案)、源副議長より第35年度会計予算(案)、岩下副議長より第35・36年度役員体制(案)、最後に湯川副議長より第26回定期総会宣言(案)について提案し、全議案を満場一致で可決決定し、定期総会は無事に終了しました。

<議案>

第1号議案 第35・36年度 運動方針(案)

第2号議案 第35年度 会計予算(案)

第3号議案 第35・36年度 役員体制(案)

第4号議案 表彰に関する件について

第5号議案 第26回定期総会宣言(案)

また、今大会で退任された以下の方々へ感謝状を授与いたしました。議長を4年間務めて頂きました岸さんを始め、連合運動にご尽力頂きました皆さまへ心より感謝申し上げます。

【退任役員】

議長 岸 茂朗さん(神鋼鋼線工業労組二色浜地区)

副議長 井隈 政弘さん(テザック労組)

副議長 濵松 太一さん(JP労組泉州南支部)

副議長 西田 晴香さん(泉南地区教職員組合)

事務局次長 片山 龍二さん(田尻町職員組合)

幹事(兼)監査 椎木 佑輔さん(宮﨑機械システム労組)

幹事 宇井 千裕さん(JP労組泉州南支部)

幹事 古井 俊志さん(ジェイ‐ワイテックス労組)

幹事 都志 伸仁さん(熊取町職員組合)

泉南地区きずなの会 第10回総会

| 日 時 | 2023年12月8日(金)18:35~19:00 |

|---|---|

| 場 所 | スターゲイトホテル関西エアポート |

| 参加者 | 来賓4名,会員16名 |

■主催者挨拶 宮崎 孝行 会長

■来賓挨拶

■第1号議案 2023年度活動方針(案)

1.昨年の第9回総会で役員OB会の名称をジェンダー平等の観点から「きずなの会」に改名し運営をすすめてきた。皆さんのご協力を頂きながら名前も定着しつつある中で、更なる役員の相互の親睦と交流を図り豊かな生活を創造する。

地区としても大阪南で運用を開始した会員相互で情報が交換できる「LINEオープンチャット」の会員の拡大を進める。(全体で現在72人)

2.連合大阪泉南地区協議会の発展と諸活動の協力を推進する。

・メーデーの参加

・各級選挙協力と政治活動の支援

・泉南地区協議会が推薦する議員との「議員懇談会」への参加要請及び参加していく。

・クリーンキャンペーン等の参加協力等

3.その他、連合大阪大阪南地域協議会きずなの会との連携協力

・大阪南きずなの会役員会議等の積極的な参加

・泉南地区きずなの会の円滑な運営について組織強化を図る。

■第2号議案 泉南地区協議会きずなの会運営要綱の改定

泉南地区きずなの会の組織強化を図り円滑な運営を目指す為に、下記の提案をします。

「運営要綱4.役員について

に副会長、事務局次長を新たに設ける」

■第3号議案 2023年度役員選出(案)

会長 宮﨑 孝行

副会長 杉山 忠宏

事務局長 小川 正純

事務局次長 松尾 滋行

幹事 阪本 光司、百村 正義、杉村 和治、村田 修

顧問 有馬 政之、田村 善行

泉南地区協議会 第35・36年度運動方針

Ⅰ.はじめに

第34年度は、2021年12月10日に開催された第25回定期総会において確認された運動方針を深化させた「-まもる・つなぐ・創り出す-」の実現に向けた取り組みを推進してきた。

2020年初頭に突如として現れた新型コロナウイルス感染症は、私たちの生活様式を一変させるとともに、地区運動に大きな影響を及ぼしたが、3年以上に及ぶ新型コロナウイルス感染症は、収束には至らないものの、感染症法上の位置づけが変更され「ポストコロナ」に向けた動きが加速している。

しかし、新型コロナウイルス感染症の影響が縮小し、社会経済活動の回復が期待できる状況にある一方で、ロシアによるウクライナ侵攻等の地政学リスクの長期化、金融資本市場の急激な変動、半導体不足による各産業での生産調整等、不透明な状況が継続すると想定されており、上昇している原材料価格やエネルギー価格、運送費等の動向についても予測が困難な状況にある。これまで泉南地区協議会では、人と人との繋がり(face to face)を重視するとともに横断的な組織の繋がりを重視し、こうした状況を踏まえるとともに、組織の充実・強化に向けた取り組みの一環として、コロナ禍における各種会議の開催について、コミュニケーションには一定の課題を有しつつも感染抑制対策を行いつつ、効率的運営に努め、WEB併用型から対面での会議へ移行することで単組の意思疎通を図った。

第35年度においても様々な取り組みについて、今後は幹事会等の機関会議についても遅滞なく開催し、顔の見える地区運動を継続・展開する。

また、第94回地区メーデーについては3年ぶり、集合形式により総数約1,000名が集結し開催することかできた。

政治課題について、泉南地区管内では第20回統一地方選挙において、貝塚市議会議員、熊取町議会議員推薦候補者の当選を果たすことができた。引き続き、推薦候補者との連係を強化していきます。

今後も泉南地区協議会のメインテーマである「絆」を基軸として、「働くことを軸とする安心社会」の実現に向けて運動を推進する。

Ⅱ.具体的な重点課題

1.組織運動

(1)これまで進めてきた上部団体未加盟組織に対する連合との共同活動(仲間づくり) への呼びかけを推進します。

(2)各幹事単組・構成組織においてコミュニケーションの向上に向けた運動を重点項目として具体策を検討し、展開します。

(3)泉南地区協議会幹事役員単組間で、若年層および女性組合員を中心に交流を深めます。

(4)泉南地区きずなの会と現役との交流を継続実施します。

2.社会運動

(1)第94回地区メーデーは3年ぶりに貝塚市コスモスシアターに於いて現地開催できたことから、今年度も連合大阪・大阪南地域協議会の方針に基づき、開催日の検討を行うとともに地区メーデーを継続実施します。

(2)連合の進める環境・平和・人権・安全を中心とする社会運動に積極的に参加するとともに、秋季のクリーンキャンペーンを継続実施し、大阪南地域協議会が取り組んでいる「ベルマーク運動・使用済み切手運動」にも積極的に参画します。

3.政策・制度予算要請行動

(1)泉南地区内自治体での政策課題については、従来に増して連合推薦議員と内容を充分協議し、地区内のすべての自治体に独自要望を加え取り組むこととします。

(2)自治体への政策・制度要請は、可能な限り泉南地区協代表と連合推薦議員とともに、首長および幹部との懇談会を開催することを基本として推進します。

(3)要請する各項目について連合推薦議員と連携し、各議会での一般質問につなげるよう取組んでいきます。

4.男女平等運動・広報活動等

連合大阪・大阪南地域協議会の運動方針に基づき、泉南地区として女性参画を推進します。

5.教育・文化活動

次世代の役員を育成する目的として各種研修会をはじめ人材育成のための諸施策を検討・実施する。さらに、連合大阪・大阪南地域協議会の実施する研修会等へ積極的に参加します。

6.政治運動

地域における政治活動については、連合大阪および大阪南地域協議会の方針を基本として取り組みます。

(1)政治活動の強化に向けた「政策・政治フォーラム」の機能強化

連合大阪の「政策・政治フォーラムの機能強化」に準じて、地区としても政治活動を強化すべく、「大阪南政策・政治フォーラム」の機能強化に取り組みます。

(2)連合大阪推薦議員との連携強化

日常的な相互関係の確認を図ることを目的として実施している幹事会での議員活動報告を継続して行います。また、大阪南地域協議会が行う首長との懇談会についても積極的に参画し、良好な関係を構築します。

(3)各種選挙の取り組み

連合大阪の方針を基準としながらも、泉南地区協議会での検証・確認を充分行った上、推進します。推薦にあたっては、従来に増して活動実績の検証及び地区独自の政策協定書の意義を充分確認し、決定します。

≪管内の選挙予定≫

首 長…阪南市 (2024年10月 任期満了)

首 長…熊取町 (2024年 1月 任期満了)

市 議…泉南市 (2024年10月 任期満了)

Ⅲ.組織運営

1.機関会議

(1)五役(四役)会議

重要案件について、事前の意見交換・調整の場として運営します。また、「機関会議のオンライン参加に関する内規」を設け定め、今回のような感染症の拡大が起こった際にも柔軟に対応します。

(2)幹事会

泉南地区協議会の最も重要な機関会議であることから、毎月1回の定例開催とし、基本的に連合大阪南地域協議会幹事会後の第1火曜日に設定し、方針や取り組みを遅滞なく展開する。また、諸活動の参加率を高めるため年間スケジュールを作成します。

(3)連絡会・事務局会議

地域地区活動を充実させるため、活動の平準化・相互協力の面から運営する。

2.任務分担

(1)役員の任務分担を明確にし、連帯感のある活動とスムーズな活動ができる運営体制を構築します。

(2)連絡網について、各幹事役員相互の連絡体制の構築を図ります。また、SNSを活用した連絡網を構築し、迅速な情報共有を図ります。

泉州地区協議会 第10回定期総会/きずなの会第10回総会

泉州地協議会 第10回定期総会

| 日 時 | 2023年12月1日(金)18:00~19:20 |

|---|---|

| 場 所 | ホテルレイクアルスターアルザ泉大津 |

| 参加者 | 来賓6名,役員22名,代議員46名 |

| 総会議長 | 基幹労連 日鉄建材労組大阪支部 新田那小哉さん |

12月1日(金)18時より、ホテルレイクアルスターアルザ泉大津において、ご来賓6名、役員22名、代議員46名が出席し、泉州地区協議会第10回定期総会を開催しました。

来賓として連合大阪 澤谷副事務局長、大阪南地域協議会 森議長、高石市 畑中市長、政策・政治フォーラム会員の和泉市議会議員 浜田議員、泉大津市議会議員 野田議員・谷野議員にご臨席いただき、澤谷副事務局長、森議長、畑中市長、谷野議員より激励のご挨拶を頂戴しました。

主催者代表挨拶では田中議長より連帯の挨拶が述べられ、その後、第34年度の活動経過報告を和田副議長、会計決算報告を蛯原事務局長、会計監査報告を山内会計監査が報告しました。

議案では第35・36年度運動方針(案)を古川副議長、第35年度予算(案)を蛯原事務局長、第35・36年度役員体制(案)と表彰に関する件を正木副議長、第10回定期総会宣言(案)を中橋副議長が提案し、審議の結果、全議案は満場一致で可決決定され、本定期総会は盛会裏に終了しました。

【退任役員】

事務局次長 小島 泰司さん(関西電力労組)

幹事 川本 佳奈さん(JP労組泉州北支部)

幹事兼監査 山内 健史さん(センシュー労組)

幹事 足立 江美子さん(関西競走労組)

幹事 野口 孝博さん(松浪硝子労組)

総会終了後は、新旧役員交流会も開催しました。今回退任された役員や総会にご臨席いただいたご来賓の皆様方、さらには同時刻に隣の会場で開催されていた、きずなの会の会員の皆様方にご参加いただき顔合わせ・心合わせ・力合わせを確かめ合い、絆をより一層深めたうえで第34年度の活動を終了しました。

泉州地区きずなの会 第10回総会

| 日 時 | 2023年12月1日(金)18:00~18:40 |

|---|---|

| 場 所 | ホテルレイクアルスターアルザ泉大津 |

| 参加者 | 来賓5名,会員14名 |

■主催者挨拶 吉村

純二 会長

■来賓挨拶

■第1号議案 2023年度活動方針

(1)きずなの会員の豊かな生活の創造に向けた会員相互の親睦と交流を図るため会合を行う。

(2)連合大阪泉州地区協議会の諸活動の推進に向けた協力支援を行う。

・メーデー、クリーンキャンペーン等への参加

・各種推薦議員(候補者)選挙への積極的な対応

(3)連合大阪南地域協議会きずなの会との連携強化を図っていく。

(4)その他

■第2号議案 2023年度会計予算

■第3号議案 2023年度役員体制(案)

会 長 吉村 純二 (北海鉄工労組)

副会長 西野 幸男 (泉大津市労連)

事務局長 和田 泰延 (関西電力労組)

顧 問 金子 豊光 (サンロックオーヨド労組)

顧 問 坂下 善久 (住友ゴム労組)

相談役 富川 彰 (KN村田産業労組)

相談役 西山 弘 (栗本鉄工泉北労組)

相談役 西野 武一 (NTT労組)

泉州地区協議会 第35・36年度運動方針

Ⅰ はじめに

連合大阪第21回定期大会が10月27日に開催、連合大阪南地域協議会第26回定期総会が11月9日にそれぞれ開催されました。そのなかで確認された方針に基づき連合泉州地区協議会は運動を進めていきます。連合は2010年12月目指すべき社会像として「働くことを軸とする安心社会」を広く提起し、その実現に向けた諸取り組みが全国で展開、推進されています。

泉州地区協議会では、今年度もキーワードは引き続き‐[絆]-として、地域協・地区協組織・構成産別単組の強固な関係を維持発展させるとともに、働く仲間の皆さん全てを対象に、力強く、粘り強く、たくましい愛のある活動を強化していくとしています。

一方で3年以上におよぶ新型コロナウイルス感染症は収束には至らないものの、感染症法上の位置づけが変更され「ポストコロナ」に向けた動きが加速しています。

私たち労働組合は、働く者・生活者の代表者であると同時に、社会を構成するステークホルダーであり、労働運動は、ポストコロナの社会づくりに多大な影響を与えられなければなりません。労働組合の根源的な使命である「一人・ひとりの働く者とその家族の命とくらしを守ること」を果たすためにも、運動の社会性を向上させるとともに、運動主体の組織力を高めなければなりません。連合泉州地区協議会は35・36年度の運動方針について、幹事単組間や幹事単組リーダーと組合員間、組合員と組合員、相互のコミュニケーション向上を図る運動の発展を展開することを引き続き目指しています。‐[絆]-は愛のある活動から生まれます、幹事会の団結を機軸に新しい世代に繋げる愛のある活動を引き続き取り組んでいきます。

今後の取り組みにおいては、これまでの運動をより充実させ「ポストコロナ」に応じた新たな運動のスタイル・様式の構築として行ってきた基盤を活用し、傘下の行政との連携を深め、市民・労働者と地方行政そして政府を愛のある‐[絆]-で繋げ「労働者を中心とした福祉型社会の実現」に向け引き続き取り組んでいきます。

また、連合の運動を永遠に繋げて行くよう、各構成組織・地区協組織・単組のご協力を切にお願いします。

Ⅱ 具体的な活動

1.組織運動

1)連合泉州地区組織に集う地域・地区組織・構成組織・各単組においてのコミュニケーション向上運動を、具体策を検討し展開致します。

2)「ライフサポートセンター大阪南」の広報を充実させ、地域の相談機能としてのワンストップサービス活動を充実します。また、ライフサポートセンターでの相談や地域での情報ならびに産別での取り組みなどと連携しながら、仲間の拡大にも取り組みます。

3)地区協・産別組織との連携で、傘下組合への訪問などにより構成組織のネットワークの強化を図るとともに「すべての職場に労働組合を」を合言葉に組織拡大、組織強化を推進します。

4)連合未加盟組合へ協調関係の呼びかけを、構成組織・地区協の協力を得ながら継続推進します。

5)役員きずな(OB)の会との連携をしながら地区運動の組織強化を推進します。

2.社会運動

1)第95回泉州地区メーデーを開催します。

2)連合運動の市民への広報活動として、「連合大阪の日」に合わせ、街頭宣伝活動を行っていきます。

3)連合の進める環境・平和・人権・安全を中心とする社会運動に積極的に参加し、目的を同じくする諸団体と連携して社会運動を強化していきます。

4)地区組織として「地球温暖化」問題の意識向上活動や独自の環境活動を推進します。

・クリーンキャンペーンを実施します。

・ベルマーク運動を推進します。(連合大阪大阪南地域協議会、

大阪南労働者福祉協議会、近畿労働金庫、こくみん共済coopの4団体で

運営をし、近隣の支援学校を中心に寄贈を展開します。)

・使用済切手運動を推進します。(連合大阪大阪南地域協議会の新たな社会貢献事業として2020年3月に開始しました。集まった使用済み切手は「日本キリスト教海外医療協力会(JOCS)」に送付後、コレクターへ販売され、その資金が国際保健医療協力活動に役立てられます。

3.政策・制度運動

1)政策提言の取り組みは地域活動の重要な課題となっていることから、連合大阪からの要請のみならず地域・地区での政策課題については、従来に増して連合推薦議員と内容を充分協議して取り組むこととします。

2)自治体への政策・制度要請は、可能な限り地区協代表と首長および幹部との懇談会を開催することを基本として推進します。

4.雇用・労働施策

1)各自治体での労働政策関係部署の設置と拡充を求めるとともに、懇談会など機会ある毎に労働施策の推進に参加します。

5.男女平等運動

1)男女平等参画社会の実現に向けた取り組みに対して地区としても積極的に参加していきます。

2)地区組織会議への参加や各種イベント等に女性の参画を求めていきます。

3)女性参画促進の立場から女性役員の拡充に努力します。

6.教育・文化活動

1)連合大阪が進める若年者に対する労働教育についても、連合大阪講師団の活用も含め、次の時代を担う連合のリーダーを育成していくことに努めます。

2)連合大阪が取り組む教育活動と連携しながら、研修会をはじめ人材育成のための諸施策を検討・実施していきます。

3)労働運動・文化の継承の必要から、産別を越えた若手男女リーダーの組織的な活動を進めます。

7.広報活動

1)大阪南地域協議会のHPを活用し、傘下組合の紹介や地域のトピックスを積極的に掲載し、社会的に認知されるよう情報発信をして行きます。

2)「連合大阪の日」の街頭行動を継続実施し、連合運動の社会的アピールをして行きます。

3)連合大阪マンスリーに地域の活動を掲載することなどを検討し、傘下組合員の末端への広報活動に努めます。

8.政治運動

1)連合大阪推薦議員と地域の政策・制度について、定期的な意見交換をしていきます。また、大阪南協議会と連携し、首長との懇談会をもつなど、関係強化を図ります。

2)連合大阪の方針に則り、推薦候補者の必勝のために地域・地区協の役割を果たしていきます。

3)各種選挙の取り組みについては、連合大阪の方針を基準としながらも、地区協での検証・確認を充分行い推進します。推薦に当たっては、候補者の推薦基準を重視し、従来に増して活動実績の検証及び政策協定の意義を充分確認し決定いたします。

4)首長・市町議会議員選挙の取り組みについては、支援候補者の必勝に向けて地域・地区協一丸となった取り組みを進めて行きます。

<選挙予定(任期満了)>

○和泉市議会議員選挙:2024年9月22日任期満了

○和泉市長選挙:2025年6月18日任期満了

5)連携が図れる首長・議員の誕生に向けた取り組み

私たちと連携が図れる首長・議員を多く誕生させられるよう取り組みます。特に、新しい候補者の推薦決定については、地域地区協議会で充分に検証するとともに、首長・議員としての誕生に全力で取り組みます。

堺地区協議会 第26回定期総会/きずなの会第10回総会

堺地区協議会 第26回定期総会

| 日 時 | 2023年11月24日(金)16:00~17:20 |

|---|---|

| 場 所 | ホテルアゴーラリージェンシー大阪堺 |

| 参加者 | 来賓15名,役員16名,代議員58名 |

| 総会議長 | 電機連合 堺ディスプレイプロダクト労組 山田崇之さん JR連合 西日本旅客鉄道労組 天王寺支部 山吉真実さん |

2023年11月24日(金)16時より、ホテルアゴーラリージェンシー大阪堺において、連合大阪堺地区協議会 第26回定期総会を開催いたしました。

定期総会では、第34年度活動経過報告・決算報告・会計監査報告を承認いただいた後、5つの議案について審議し、全議案を満場一致で可決いただきました。

第1号議案 第35・36年度運動方針(案)

第2号議案 第35年度予算(案)

第3号議案 第26回定期総会宣言(案)

第4号議案 第35・36年度役員選出(案)

第5号議案 表彰に関する件について

今年度は、下記の方が退任となり、感謝状を授与いたしました。

【退任役員】

幹事 濱磯 孝司さん (NTT労組)

幹事 髙橋 亮平さん (西日本旅客鉄道労組 天王寺支部)

幹事 吉村 秀吉さん (ダイキン工業労組堺支部)

幹事 山田 智宏さん (スーパーツール労組)

長きに渡り、連合堺地区協議会の発展にご尽力いただきありがとうございました。お疲れ様でした。

懇親交流会では、きずなの会の皆さんをはじめ、各産別単組の役員、連合推薦議員団、連合推薦立候補予定者、行政関係者に参加頂きました。短い時間ではありましたが、多くの皆さんと交流を深めることができました。

引き続き、平間議長の元、連合堺地区協議会はより強固な結束と、堺市を中心に「働くことを軸とする安心社会」の実現に向け、これからも議論を尽くし運動を進めて参ります。

堺地区きずなの会 第10回総会

| 日 時 | 2023年11月24日(金)17:00~17:40 |

|---|---|

| 場 所 | ホテルアゴーラリージェンシー大阪堺 |

| 参加者 | 来賓7名,会員14名 |

■主催者挨拶 北野 昌作 会長

≪議案≫

■第1号議案 2023年度活動方針

(1)きずなの会会員の相互の親睦と交流を図り豊かな生活を創造する。

(2)連合大阪堺地区協議会の発展と諸活動の協力を推進する。

・各級選挙協力と政治活動の支援

・メーデーの参加

・クリーンキャンペーン等の諸行事への参加協力

(3)その他、連合大阪南地域協のきずなの会との連携協力

・LINEオープンチャットの登録促進を図る

■第2号議案 2023年度会計予算

■第3号議案 2023年度役員・顧問委嘱

会 長 北野 昌作

副会長 清水 謙一

副会長 川井 俊治

事務局長 宮田 浩二

顧 問 髙橋 宣久、一瀬 幹雄、藤原 広行、吉田 大輔、池口 敏雄

堺地区協議会 第35・36年度運動方針

Ⅰ.運動にあたって

連合は、第18回定期大会(2023年10月)において、約 3 年半にわたり国民生活に多大な影響を及ぼし続けた新型コロナウイルス感染症は未だ収束に至っていないものの、2023 年 5 月に感染症法上の位置づけが変更され、社会経済は産業ごとに様々な状況を抱えながらもコロナ禍の先へと向かいつつあります。これは、この間の厳しい環境の中で雇用を守り社会を支えるべく、全国の働く仲間をはじめ社会全体で取り組んだ結果であると受け止めます。

一方で、コロナ禍の影響とあいまって、円安やロシアによるウクライナ侵略がもたらしたエネルギーや原材料価格の歴史的な上昇が、国民生活に追い打ちをかけています。社会的セーフティネットの脆弱さ、不安定雇用、貧困や格差の拡大により、弱い立場の人々ほど苦しい状況に置かれています。

連合大阪は、第20回定期大会(2021年10月22日)において、社会情勢が大きく変化したことを鑑み、連合大阪結成当時のスローガン「平和 幸せ 道ひらく~安心社会へ 新たなチャレンジ~」を改めて掲げ、「働くことを軸とする安心社会」の実現に向け、「持続可能性」・「包摂」・「多様性」を基底においた運動を展開してきました。私たち労働組合は、働く者・生活者の代表であると同時に、社会を構成するステークホルダーであり、労働運動がポストコロナの社会づくりに果たす役割はこれまで以上に大きくなっています。労働組合の根源的な使命である「『一人・ひとりの働く者とその家族』の命とくらしを守ること」を果たすためにも、運動の社会性を向上させるとともに、運動主体の組織力を高めなければなりません。

そうした中、堺地区協議会としては、私たちの運動にも大きな影響を及ぼしたコロナウイルス感染症をマイナスイメージだけではなく、新しい環境変化に耐えうる労働運動が必要だということを気付かせてくれたと捉え、活動を展開してきました。さまざまな制約が緩和されていく中で、労働運動の原点であるフェイスtoフェイスの考え方は堅持しつつも、新しい労働運動様式の構築に向け、オンライン会議も含め多様な考え方を排除しないように、精一杯の運動を展開してきました。

私たち堺地区協議会として、この堺の地において将来にわたり、全ての働く方の多様性を認め合い、誰もが取り残されることのない、持続可能な社会を構築していくために、目指すべき社会像を職場組合員とも共有するとともに、地域社会にも広く発信していかなければなりません。一方で、役員への負担増が気にかかります。そのためにも、全ての方が自分事として捉えていただくよう啓蒙と合わせて一部の方への過度な負担を強いることのないように進めていきます。

連合大阪や大阪南地域協議会をはじめ各構成組織・単組との連携、目指すべき社会像の実現に向け、積極果敢に運動を推進していきましょう。

Ⅱ.具体的な取り組み

1. 組織運動

連合の社会的影響力を強化するためにも、堺地区の組織力「強化」と、仲間を増やす「拡大」は最も重要な活動であることからも、下記を強化していく。

(1) 堺地区に集う産別組織や各単組で認識統一された活動を機敏かつ活発的に推進するために、これまでは対応が難しかった、構成組織、単組への訪問活動を三役が中心となって行い、意思疎通をはかっていきます。

(2) ポストコロナに向けて、各種会議体、諸行事、セミナーなどに対する参加単組数を向上させ、地区全体としての連合活動を強化していくため、対面でのリアル開催を軸に、参加がどうしても叶わない単組については、引き続きオンライン併用による新しい労働運動の確立への運営の検討を行う。

(3) 将来の組織発展や男女共同参画社会の実現に向けては、若手および女性役員の育成が急務であり、若手・女性を中心とした交流会や研修会を大阪南地域協議会と連携の下開催し、人材育成に努めるとともに、役員登用に向け積極的に取組む。

(4) 地区活動を展開する協議機関として、幹事会を毎月定例開催し、上位方針や取組みを構成組織に展開することとし、幹事会で出された意見は上位団体へ具申するものとする。

幹事役員負担軽減も鑑み、家族サービスや心身の休息を考えることも必要な任務とする。

(5) 三役会議では、重要案件について事前に意見交換・調整の場として、運営する。

(6) 堺地区きずなの会とは、連絡会議の開催や各種イベントへの参加要請ならびに各級選挙への支援協力など連携を深める活動を展開し組織全体としての強化を図る。

(7) 大阪南地域協議会と連携を取りながら連合未加盟労組および未組織労働者への連帯活動を強め、組織拡大に努める。

2. 社会運動

連合としても重要と考えている「環境・平和・人権・安全」を中心とする社会運動に関係諸団体と連携しながら活動を推進する。

(1) 働く仲間の祭典「メーデー」に組合員と家族がそろって参加できるように様々な企画を織り交ぜるとともに、開催日も含め検討準備を進める。

(2) 連合の運動が市民にも見え、広く伝わる活動として、「連合大阪の日」にあわせ、街頭宣伝活動を行う。

(3) 社会貢献活動として、堺地域労使会議で取り組んでいる清掃活動「クリーンキャンペーン堺」を引き続き開催していく。

社会貢献活動のもう一つの取り組みとして、ベルマーク運動の幅広い展開、使用済み切手の収集にも積極的に取組む。

(4) 自然災害などで、被災された方への支援が必要であれば、支援の輪を広げる運動を積極的に取組む。

(5) 過去の戦争を風化させず、世界平和を実現に向けて取組まれている「連合平和行動」に積極的に参加する。

3. 政策・制度運動

各行政への「政策・制度予算要請行動」は、その重要性を増している。堺地区としても活動を強化する。

(1) 「働くことを軸とする安心社会-まもる・つなぐ・創り出す」の実現のために堺地区での政策課題について、連合推薦議員と連携を取り、政策懇談会を開催して堺市に対し、政策・制度予算要請を行う。

(2) 堺市の審議会や外郭団体にも積極的に参画し、勤労者の立場だけでなく、市民としての視点も持ち、福祉の増進や市民生活の向上などの提言をする。

(3) 私たちの政策・制度の実現のため、毎月の幹事会にて連合推薦議員より市政報告を受け、行政の取組み状況や課題について情報を収集し、意見交換する場とする。

4. 雇用・労働施策

雇用の確保と創出、労働環境の維持・改善については、行労使の連携が不可欠であることから、法改正や社会環境の変化に合わせて、問題意識の共有化を積極的に図っていく。

(1) 堺経営者協会と大阪南地域協議会で組織する堺地域労使会議において、堺地域における労使それぞれの情報交換を行い、堺市の発展に向けて、労使共通の政策・制度を堺市に要請する。

(2) 堺市域の雇用・労働問題への対処するために産業界・行政・労働界等で組織する堺雇用推進会議(堺市域労働ネットワーク)に参画し、雇用推進や労働、働き方改革に関わる課題解決に向けて取組む。

5. 教育・文化体育活動

労働組合の組織率が20%を切る一方、ブラック企業問題の深刻化や、世界経済の不透明感など、労働組合の必要性はむしろ高まっていると言える。次世代育成はもちろん、役員の知識レベルの向上も必須である。

(1) ボウリング大会などを開催し、意見交換などの場として積極的に取組む。

(2) 人材育成は、今後の連合運動を強化していくためにも、連合大阪が取組む教育活動や労働教育などへ積極的に参画し、次世代育成にも積極的に取組んでいく。

(3) 連合活動が多岐に渡る中、堺地区役員の更なる知識レベルの向上に向け、他分野でのセミナー等を企画する。

6. 政治運動

組合員とその家族の雇用と生活を守るためには、政治活動は不可欠であるが、現状、政治と組合員の距離は開いている。まずは、地方議員との連携を強化し、距離を縮める活動を進める。

(1) 物価、税金、社会保障、教育、経済政策等の諸問題は、企業内における労使の努力だけでは解決できないため、私たちの政策・制度の実現に向けて政治運動を推進する。

(2) 各級選挙の候補者推薦については、活動実績の検証・評価を行い、連合大阪の政策を誠実に履行することを確認し政策協定を締結した上で地区として手続きを進める。履行することが確認できない場合は、手続きを中断する。

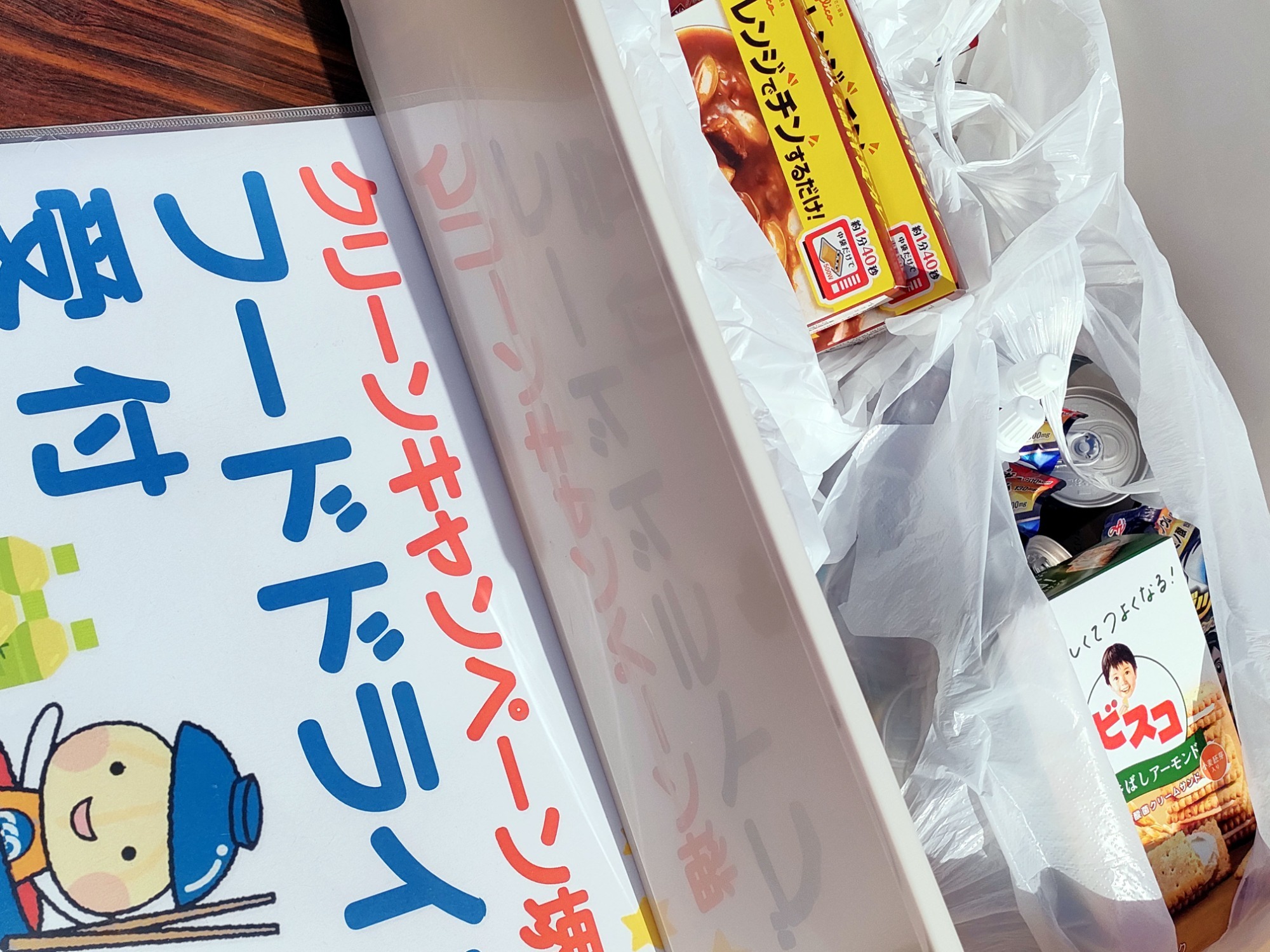

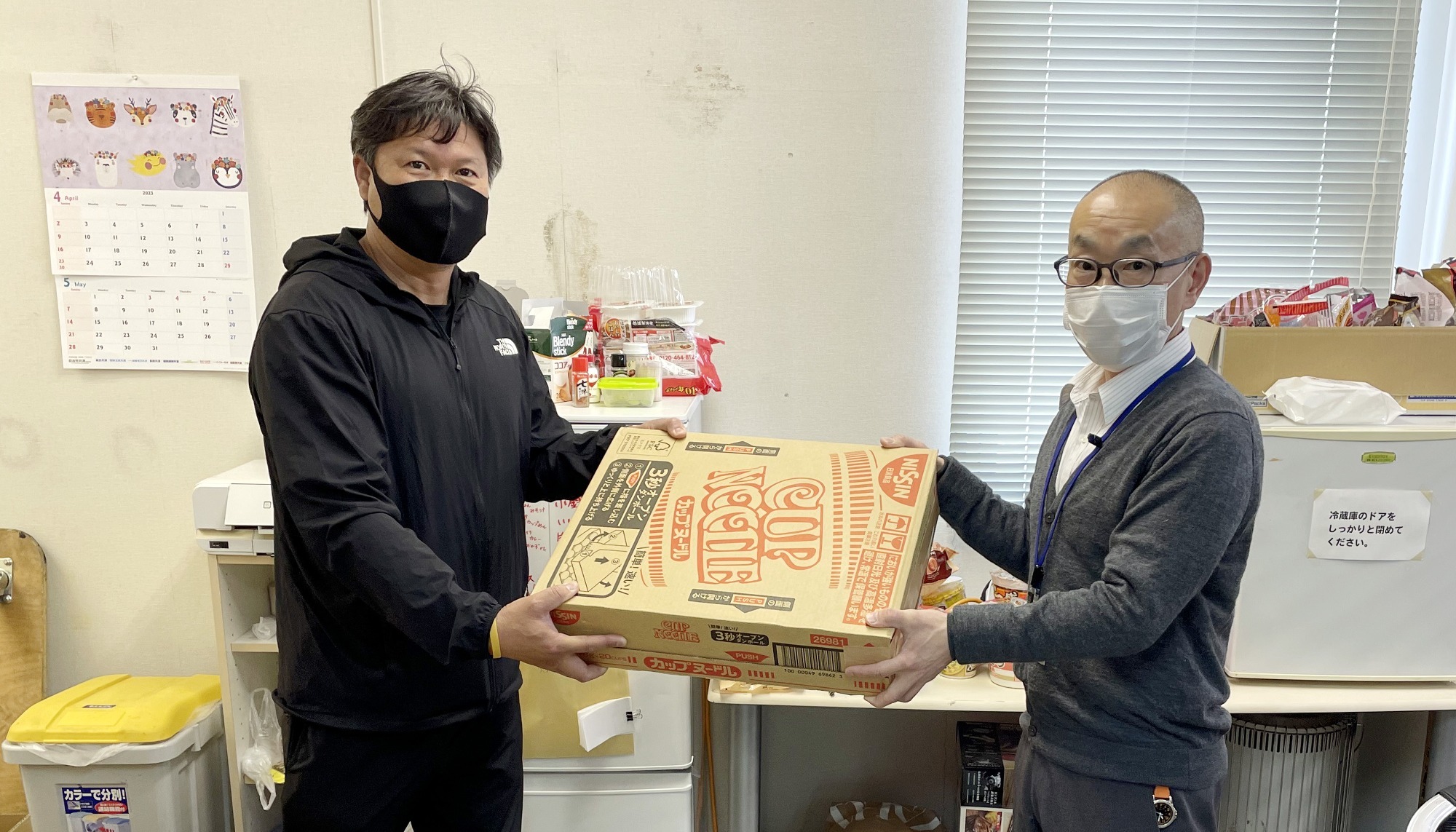

2023フードドライブ【秋】寄贈

連合大阪大阪南地域協議会では、連合大阪が2022年に提言した「10年後に大阪の子どもの貧困をゼロにするためにやるべき内容」に基づき、毎年春(メーデー)と秋にフードドライブを実施することにしました。

9月から11月にかけて各地区で募集し、寄贈を行いましたので報告致します。| 募集期間 | 2023年9月~11月 |

|---|---|

| 集 約 | 11月度堺・泉州・泉南地区幹事会 |

堺地区

寄贈単組(順不同)

・JP労組堺東部支部 ・トキワ工業労組 ・栗本鉄工所堺工場労組 ・三菱マテリアル三宝製作所労組 ・堺化学労組 ほか

寄贈日:2023年11月15日(水)11:45

寄贈先:さかい子ども食堂ネットワーク

泉州地区

寄贈単組(順不同)

・泉大津市労連 ほか

寄贈日:2023年11月16日(木)14:00

寄贈先:てらこやハッピー

泉南地区

寄贈単組(順不同)

・自治労貝塚市労連 ・JP労組泉州北支部 ・神鋼鋼線工業労組 ・宮崎機械システム労組 ・日本ネットワークサポート労組 ・南海電鉄労組 ほか

寄贈日:2023年11月8日(水)11:00

寄贈先:貝塚市子ども相談課

2023泉州地区ファミリーイベント

| 日 時 | 2023年11月11日(土)10:30~14:00 |

|---|---|

| 場 所 | 南楽園 |

| 参加者 | 311人 |

第26回定期総会

| 日 時 | 2023年11月9日(木)15:00~16:40 |

|---|---|

| 場 所 | ホテルアゴーラリージェンシー大阪堺 利休 |

| 参加者 | 来賓10名,役員24名,代議員80名 |

| 総会議長 | 電機連合 コニカミノルタ労組関西支部 佐久間 雅英 さん JEC連合 コスモ石油労組 近藤 雷太郎 さん |

次第

<来賓挨拶>

芝 将人 連合大阪事務局長

中口守可 岬副町長

芝 博基 大阪府商工労働部雇用推進室労働環境課長

木畑 匡 大阪南政策・政治フォーラム代表幹事

<報告>

第34年度活動経過報告

第34年度会計決算報告及び会計監査報告

<議案>

第1号議案 第35・36年度運動方針(案)

第2号議案 第35年度予算(案)

第3号議案 第35・36年度役員選出(案)

第4号議案 表彰に関する件について

第5号議案 第26回定期総会宣言(案)

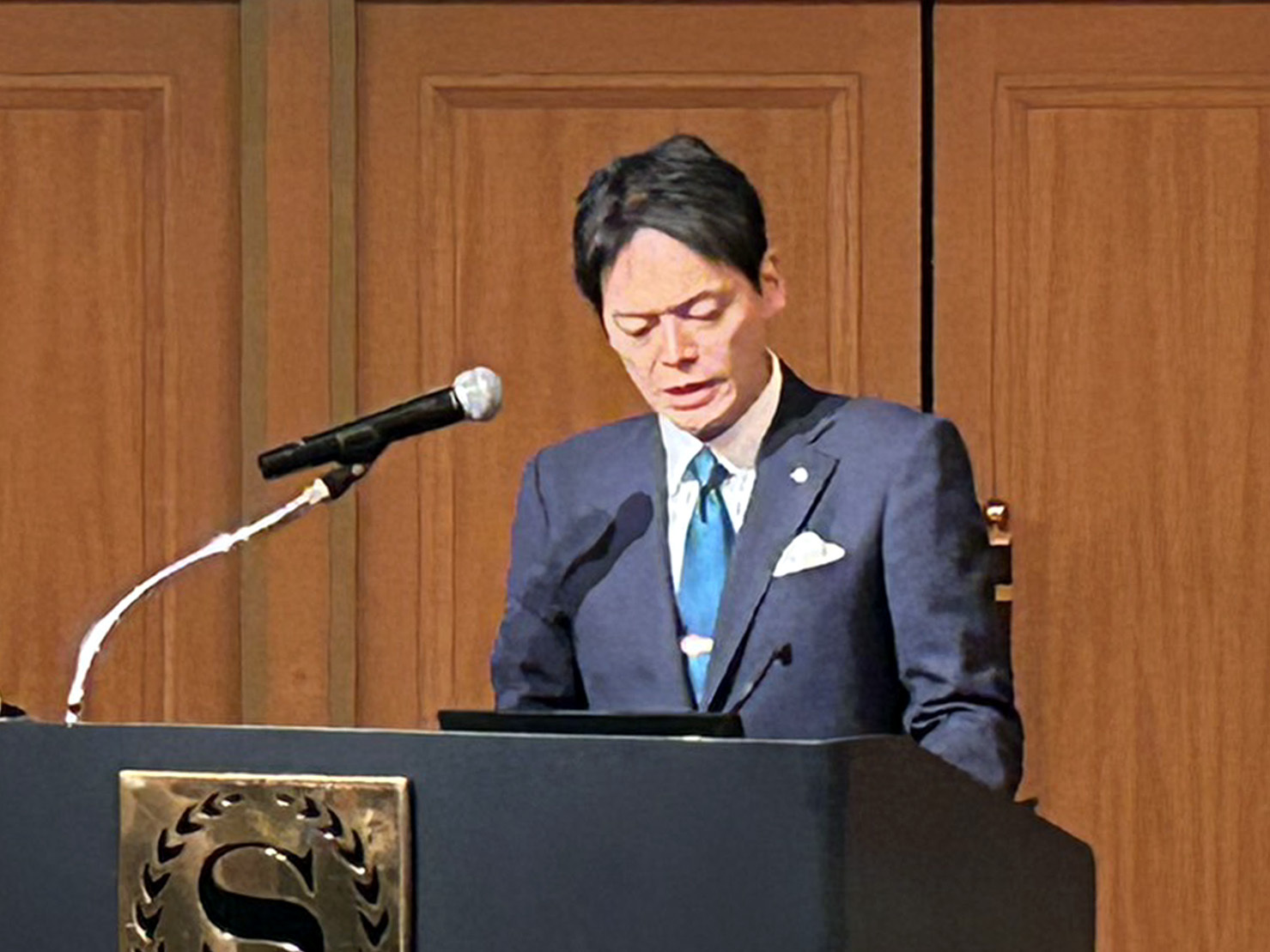

2023年11月9日(木)ホテルアゴーラリージェンシー大阪堺にて、第26回定期総会を開催しました。森議長からの主催者代表挨拶の後、連合大阪 芝事務局長、岬町 中口副町長、大阪府労働環境課 芝課長、大阪南政策・政治フォーラム 木畑代表幹事よりご祝辞を頂戴しました。

次に、活動経過報告を藤原事務局長から、決算報告を満重事務局次長から、会計監査報告を山中監査から報告し、報告事項の確認がなされました。

議案としては、第35・36年度運動方針並びに予算を藤原事務局長から、第35・36年度役員選出(案)並びに表彰に関する件についてを山下副議長から提案し、確認されました。

最後に、「総会決議」が澤田事務局次長から提案され、出席代議員の満場の拍手で確認されました。

また、第34年度をもって退任された役員の皆様におかれましては、大阪南地域協議会の発展にご尽力いただきましたことに敬意を表するとともに、心から感謝申し上げます。

<第34年度退任役員>

前 事務局長 藤原 一也 (自治労 泉大津市労連)

前 事務局次長 山口由紀子 (UAゼンセン コーナン商事ユニオン)

前 事務局次長 原田 善弘 (自治労 泉南市職員組合)

前 幹事 金田 益幸 (自治労 阪南市職員組合)

前 幹事 平見 勇 (情報労連 NTT労組大阪南分会)

前 幹事 原山 義雄 (電機連合 コニカミノルタ労組)

前 幹事 中本 有亮 (フード連合 不二製油労組阪南支部)

今期は、「ポストコロナ」に応じた新たな運動のスタイル・様式を活用しながら、「働くことを軸とする安心社会」の実現に向けた活動を活性化していきます。更に、大阪南地域協は、「絆」を繋ぐ運動を目指し、諸先輩をはじめとして、多くの仲間と喜び合える事業を展開していきます。

第35・36年度運動方針(案)

Ⅰ はじめに

1989年、労働界の官民が団結し、「平和 幸せ 道ひらく」をスローガンに掲げて結成された連合は、第17回定期大会(2019年10月)で意義深い30周年をむかえた。そして、2019年12月には連合大阪も結成30周年を迎えた。この間の運動では、連合として2035年の社会を見据え、めざすべき社会像の「働くことを軸とする安心社会」を深化させた「-まもる・つなぐ・創り出す-」の連合ビジョンを示し、その実現にむけて「働くこと」につなげる「5つの安心の橋」の構築に力を尽くしてきた。

連合は外部有識者による「連合評価委員会」から「労働の価値の再確認、社会的不条理に対する異議申立て、自分より弱い立場にある人との共闘、職場や地域で働く労働者の頼りになる存在となること」等の提言を受けて、2005年10月に「地方連合会・地域協議会改革の具体的実施計画」を決定し、全国260地域協議会の体制整備を行った。連合大阪もその方針を受けて、2005年に従来の地域協議会の組織体制の見直しを行った。大阪南地域協議会は、連合大阪のモデル地協の一つとして、活動領域の整備を行い、連合の地域における運動の質・量ともに強化を図ってきた。

一方で3年以上に及ぶ新型コロナウイルス感染症は、収束には至らないものの、感染症法上の位置づけが変更され「ポストコロナ」に向けた動きが加速している。

私たち労働組合は、働く者・生活者の代表者であると同時に、社会を構成するステークホルダーであり、労働運動は、ポストコロナの社会づくりに多大な影響を与えなければならない。労働組合の根源的な使命である「『一人・ひとりの働く者とその家族』の命とくらしを守ること」を果たすためにも、運動の社会性を向上させるとともに、運動主体の組織力を高めなければならない。

これまで大阪南地域協は、人と人が直接つながり、「絆」を繋ぐ運動を目指し展開してきた。しかし、コロナ禍によって、人と人、人と組織のつながりが難しくなり、様々な制約の下での活動を余儀なくされてきた。

このような状況のなか、オンライン会議を活用するなど機関会議の開催に努力し活動を維持しながら、更なる質の向上に力点を置いて取り組みを展開してきた。その結果、各小委員会で企画する取り組みにおいても実行委員会形式を立ち上げ、より組合員目線での企画・運営を目指すなど、目的意識は高まってきた。

今後の取り組みにおいては、「ポストコロナ」に応じた新たな運動のスタイル・様式の構築として行ってきた基盤を活用し、幹事会をはじめ、各種会議体のリアル開催を基本としながら、オンライン会議(参加)の活用を継続し、丁寧な合意形成のあり方について取り組みを進め、連帯感のある連合運動につなげていく。

政治課題では、2012 年の民主党政権崩壊以来、数の力を背景とした政権運営が、深刻な政治不信を招いている。大阪でも、有権者の選択肢が限定されるかのような動きが加速し、二元代表制の持つチェック機能の弱体化への懸念も強まっている。労働運動にとって「力と政策」はまさに生命線である。持続可能で包摂的な社会を実現するためにも、労働組合が、先頭に立ち、国民に信頼される選択肢を示さなければならない。

国の基本政策について、岸田内閣は2022年末に「安全保障3文書」を閣議決定し、「反撃能力」保有の明記、2027年度における防衛費のGDP比2%への増額などを掲げた。しかし、その後の国会審議でも、防衛力強化の必要性・妥当性に関する議論は尽くされたとはいえず、財源確保の具体案も先送りされるなど、政府の説明責任が問われている。

大阪の政治情勢は、第20回統一地方選挙で府議会・大阪市会で大阪維新の会が単独過半数を確保し、知事選・大阪市長選・堺市長選でも維新候補が勝利し、一強政治が続いている。また、大阪府域の首長が20市町村となり、二元代表制がもつチェック機能すら危うい状況となっている。これらは大阪府議会で議論せずに首長が決定する専決処分の多発化に表れている。また、大阪・関西万博へのパビリオン建設の遅れや高校授業料の無償化などの課題を抱えているが、大阪市会の定数削減など数の力で押し切り、「身を切る改革イメージ」を増幅させ、有権者に関心の高い「子育て・教育」施策への重点予算で支持を固めようとしている。

第50回衆議院選挙にむけては、大阪選挙区における連合推薦候補者は現在立憲民主党から3人にとどまり、必然的に空白区対策が求められる。また、維新は、公明党との選挙協力を白紙にした府域4選挙区(3.5.6.16区)への候補者の擁立を決定し激しい選挙戦が想定される。

大阪南地域では、統一地方選において、地域・地区そして構成産別組合員の懸命な取り組みにより現職推薦議員の再選は果たせたが、田代岬町長が唯一の推薦首長となり、方針にも掲げてきた地方議員の増には、充分な成果を上げる事ができなかった。推薦議員・候補者との日常的な連携を強化し、連合として政治に取り組む意義を再徹底しなければならない。

このように社会が大きく変わる分岐点をむかえ、働き方・暮らし・社会の新しいカタチ(ニューノーマル)を模索し、連合の改革パッケージと連動させながら、取り組みの強化をはかっていく。さらに連合大阪組織運営PTや30周年記念事業からの提言である「子どもの貧困の解消」に向けて地域活動を活性化し、「持続可能性」、「包摂」、「多様性」を基底に、連合ビジョン「働くことを軸とする安心社会-まもる・つなぐ・創り出す」の実現にむけ、地域からの原動力の先頭に立っていく。

連合大阪大阪南地域協議会は、3地区協議会(堺、泉州、泉南)とともに「絆」を基軸として、組織力、政策力、発信力に磨きをかけ、時代の変化にしなやかに対応し、地域に根差した運動に邁進していく。

〈 連合(連合大阪)のめざすべき社会像

〉

連合がめざす社会は、働くことに最も需要な価値を置き、誰もが公正な労働条件のもと、多様な働き方を通じて社会に参加でき、社会的・経済的に自立することを軸として、それを相互に支え合い、自己実現に挑戦できるセーフティネットが組み込まれている活力あふれる参加型社会である。

加えて、「持続可能性」と「包摂」を基底に置き、年齢や性、国籍の違い、障がいの有無などにかかわらず多様性を受け入れ、互いに認め支え合い、誰一人取り残されることのない社会をめざす。その実現に向けて、「働くこと」につながる5つの安心の橋を整備していくことが求められている。

〈 大阪南地域協議会に求められている機能

〉

2005年以降、地域協議会の活動は、最低実施基準(第1ステップ)として①政策提言機能、②政治活動機能、③生活相談機能、④組織拡大機能、⑤交渉機能、⑥中小労組支援機能、⑦中小・地場企業支援機能と、第2段階基準(第2ステップ)として⑧専門家やNPO・ボランティア団体とのネットワーク機能、⑨共済機能、⑩退職者の拠り所機能、⑪働く人のまちづくり機能、⑫就労支援機能の「12の機能」を段階的に取り組むよう求められてきた。

その後、2019年に連合本部の「連合運動強化特別委員会」の検討内容にもとづき、これまでの「12の機能」を見直し、「2つのコア活動」と「各地域の特色を活かした活動」に再構成されることとなった。

Ⅱ 具体的な活動

1.連合組織内の連携を強化するための活動

(1)機関運営(幹事会等)の充実と活性化

①総会・地域委員会で決定した方針に基づき、具体的活動の議論・決定の機関会議として幹事会を定例開催する(毎月開催)

②活動根幹に関する案件について事前の意見収集の場として、三役会議を開催する

③地域・地区協議会の連携強化と地区協議会の高位平準化のために、地域・地区事務局会議を隔月で開催する

④これまで継続してきた小委員会については引き続き取り組みを継続するが、小委員会活動の更なる深化を求めて、継続的に取り組みの見直しを行い、取り組むべき課題に応じて、実行委員会の設置や小委員会の追加・削除を含めて検討する

⑤コロナ禍で構築したオンライン会議体制を活用し引き続き「ポストコロナ」に対応した機関会議・セミナー・諸行事の運営を行う

⑥連合大阪ジェンダー平等推進計画の取り組みに応じた地域・地区協議会での活動を推進する

⑦地域協議会のホームページの運用充実と役員間の状況共有を促進する

⑧地域・地区きずなの会との連携を強化する

(2)単組役員・組合員の地協活動への参加機会の創出

①各種セミナー、諸行事などを開催し、地域全体としての連合活動を強化する

②大阪地方メーデーの開催要領に基づき、地域の特性を活かした地区メーデーを開催する

③地域一斉環境活動として、3地区協議会でのクリーンキャンペーンを継続実施する

また、街頭行動と同時に周辺の地域清掃も実施する

④社会貢献活動として連合大阪大阪南地域協議会、大阪南地域労働者福祉協議会、近畿労働金庫、こくみん共済coop<全労済>の協賛する4団体と地域の絆として「ベルマーク運動」を継続推進する

⑤「使用済み切手の収集」に引き続き取り組む。

⑥新たな社会貢献の取り組みとして連合大阪と連携し、「子供の貧困の解消」に向けた活動を実施していく。具体的には第一歩として地域・地区でフードドライブに取り組み子ども食堂の支援を行う。

⑦連合平和行動へ積極的に参画する

2.地域で働くすべての働く仲間を支えるための活動

(1)政策提言・政策実現に向けた取り組み

①大阪南9市4町における広域的な連携を強化するため、連合大阪の要請事項をベースに、大阪南地域協議会として独自要請項目の策定を実施する

②「首長との政策懇談会」を継続開催し、9市4町における連合の存在意義を高める

③それぞれの自治体における課題の解決を図るべく、地区協議会・フォーラム議員と連携をとり独自要請事項の策定に努力する

④自治体への政策・制度予算要請する各項目について、連合推薦議員と事前協議し、各議員の議会における発言につなげる

⑤自治体への政策・予算要請は、首長および幹部との懇談を基本として推進する

⑥大阪南政策・政治フォーラムの機能を強化し、各地域活動への参画を要請し推薦議員・候補者との日常的な連携強化に努める

⑦各級選挙ですべての推薦候補者の必勝にむけて取り組む

(2)組織拡大に向けた情報収集と組織内外との連携

①連合大阪、産別と連携を強化し、未加盟組織への働きかけを強化する

②関係団体(労福協など)との連携による情報収集を行う

③商工会議所、商工会、地元企業への情報提供活動を行う(堺経営者協会と連携する「堺地域労使会議」等)

④地域内未組織企業に関する情報を連合大阪へ提供する

⑤自治体の審議会等への積極的な参画による経営者との関係構築に努める(地域労働ネットワーク等)

Ⅲ 組織運営

1.毎月1回、幹事会を開催する。基本的に、連合大阪執行委員会の翌週に設定し、方針や取り組みを遅滞なく展開する。但し、単なる展開に留まらないよう、議論しやすい環境整備に注力し、対面での開催を基本としながらコロナ禍で構築したオンライン会議体制も活用し丁寧な合意形成に努める。

2.幹事会の前段で、三役会を開催する。重要案件について事前の意見交換・調整の場として運営する。

3.隔月で、事務局長会議を開催する。大阪南地域協議会と3地区協議会の連携を強化し、活動の高位平準化を目標として運営する。

4.以下の小委員会について、取り組みを継続する。但し、小委員会活動の更なる深化を求めて、継続的に取り組みの見直しを行う。取り組むべき課題に応じて、実行委員会の設置や小委員会の追加・削除も含めて検討する。

(1)組織強化小委員会

組織強化は非常に重要な課題である。特に、女性の活躍推進については、益々重要度を増している。女性交流会の開催を継続し、企画・運営にあたっては参加者目線で構築するため実行委員会を立ち上げ、実施していく。このような取り組みを重ね将来的には女性委員会の設置を目標として、地域での活動を強化・推進する。

また、組織拡大の取り組みの一歩として、連合大阪組織拡大委員会で結成された組織拡大オルグ会議と連携し、連合未加入・未組織企業等のリスト化を行い、訪問活動を行う。

(2)政策小委員会

「首長との政策懇談会」は、連合大阪南地域協議会として最も重要な取り組みの一つである。実行委員会の運営を進め、政策委員会としても側面的に支援し、取り組みを強化・継続する。

政策・制度予算要請行動は、各自治体への独自要請など取り組みの強化が進んでいる。回答を受け、総括し、次年度につなげる全体管理の推進と、地区協議会との連携強化のため各地区事務局長にオブザーバーとして参画を継続し、今後より一層取り組みを強化・継続する。

(3)社会貢献小委員会

「ベルマーク運動」は定着し、集まる点数も多くなってきている。協賛する4団体と共に、活動の強化・推進に取り組む。

「使用済み切手の収集」に引き続き取り組む。

また、新たな社会貢献の取り組みとして連合大阪と連携し、「子供の貧困の解消」に向けた活動を実施していく。具体的には、第一歩として地域・地区でフードドライブに取り組み子ども食堂の支援を行う。政策・制度予算要請において行う各自治体の「子ども食堂ネットワーク」の実態把握について、結果を総括し地域に根差した寄贈のあり方について検討する。

(4)研修小委員会

「ユニオンセミナー」は、次世代育成として非常に重要な取り組みである。実行委員会での企画・運営を継続し、研修委員会としては側面的に支援し、取り組みを強化・継続する。開催に向けては「ポストコロナ」を見据えた企画・運営を実施していく。

研修委員会としては、引き続きユニオンセミナーの企画・運営に関与しながら、労働運動を担う次世代の育成に向けて、新しい取り組みを検討するなど、活動を強化・推進する。

連合南きずなの会 第15回総会

| 日 時 | 2023年10月28日(土)11:00~14:00 |

|---|---|

| 場 所 | 楓林閣 堺店 |

| 参加者 | 51人 |

多くの会員、来賓ならびに現役役員のご参加を頂き、きずなの会第15回総会を盛大に開催する事が出来ました。有難うございました。

終了後、森本会長と反省会をしておりましたが、やはり真の仲間との酒宴は最高や!で総括を終えました。

引き続き「現退一致」で連合運動を推進してまいります。また、会員の相互親睦の諸行事を企画実施してまいりますので、今後ともきずなの会活動へのご支援、ご協力をよろしくお願い致します。

(連合南きずなの会事務局長 南出正昭)

≪確認された議案≫

◆第1号議案 2023年度活動方針(案)

◆第2号議案 2023年度会計予算(案)

◆第3号議案 2023年度役員(案)

会 長 森本 實 (大阪南3代目議長)

副会長 鎌倉 幸信 (大阪南4代目議長)

副会長 山脇 和夫 (連合大阪元副会長)

事務局長 南出 正昭 (大阪南3代目事務局長)

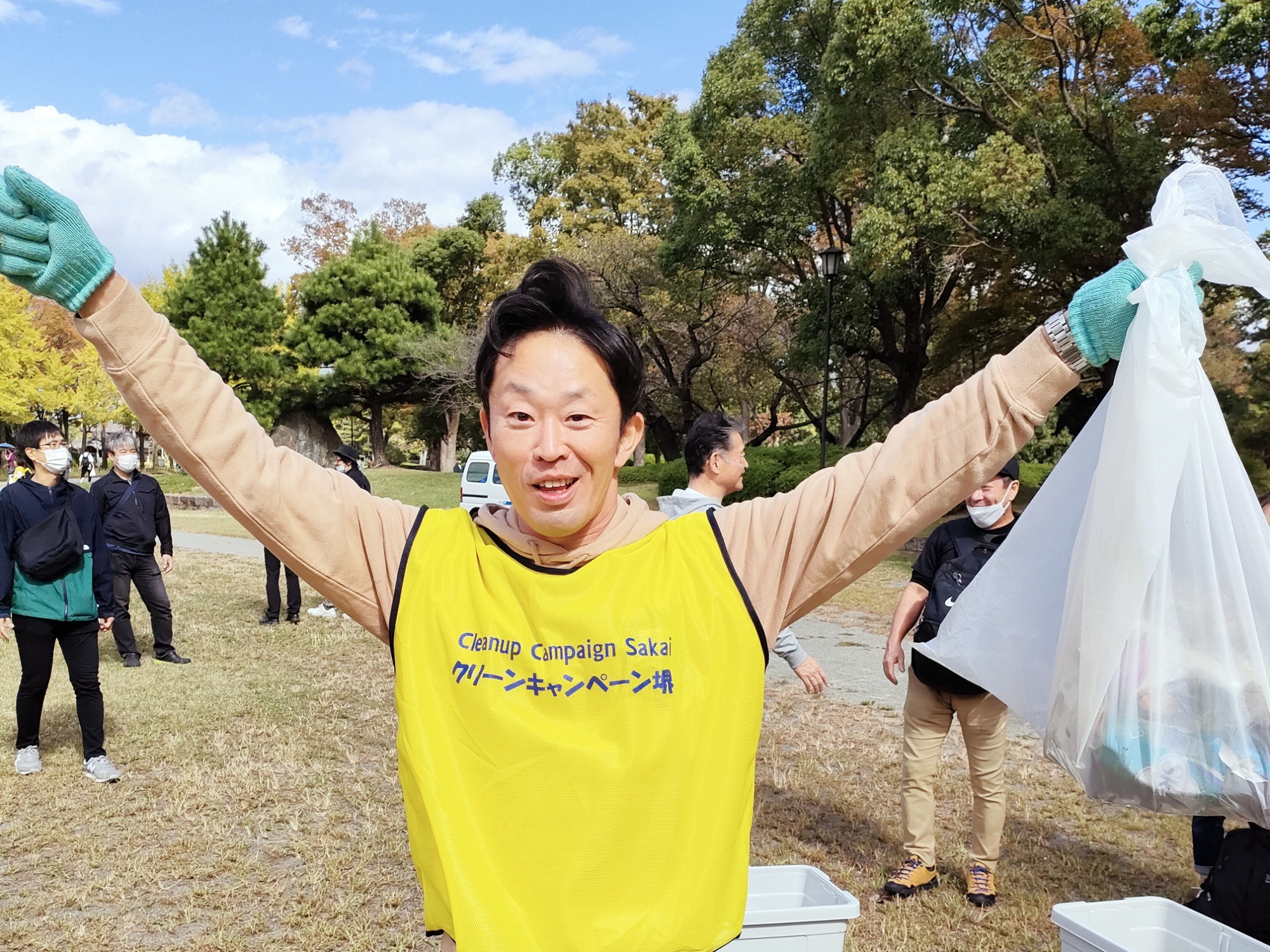

2023クリーンキャンペーン

クリーンキャンペーンは、2000年に連合大阪大阪南地域協議会・堺地区協議会が、堺経営者協会と協力して始めた清掃ボランティアを発端とする活動で、これまで20年以上継続して実施してきました。現在は「連合大阪環境行動」として、大阪府下全域でも実施されています。

コロナウイルスの影響で中止や縮小を余儀なくされていましたが、今年は2019年以来4年ぶりに、堺地区・泉州地区・泉南地区全てで集合形式での清掃活動を行うことが出来ました。

堺地区

| 日 時 | 2023年10月21日(土)10:00~11:30 |

|---|---|

| 場 所 | 大仙公園 |

| 参加者 | 280人 |

泉州地区

| 日 時 | 2023年10月21日(土)10:00~12:00 |

|---|---|

| 場 所 | 和泉府中駅周辺 |

| 参加者 | 61人 |

泉南地区

| 日 時 | 2023年10月21日(土)9:00~10:30 |

|---|---|

| 場 所 | 貝塚市 二色の浜公園 |

| 参加者 | 45人 |

※終了後ファミリーイベントを実施(12:00~ ワンカルビ貝塚店 50人参加)

使用済み切手集計作業・送付

<集計作業>

| 日 時 | 2023年10月16日(月)15:30~18:00 |

|---|---|

| 場 所 | ユニオンセンター堺 |

| 参加者 | 7人(中井,澤田,原山,赤松,大内,中橋,湯川) |

<送付>

| 期 間 | 2022年10月~2023年9月 |

|---|---|

| 枚 数 | 14,491枚 |

| 送付先 | 日本キリスト教海外医療協力会 |

| 送付日 | 2023年10月16日(月) |

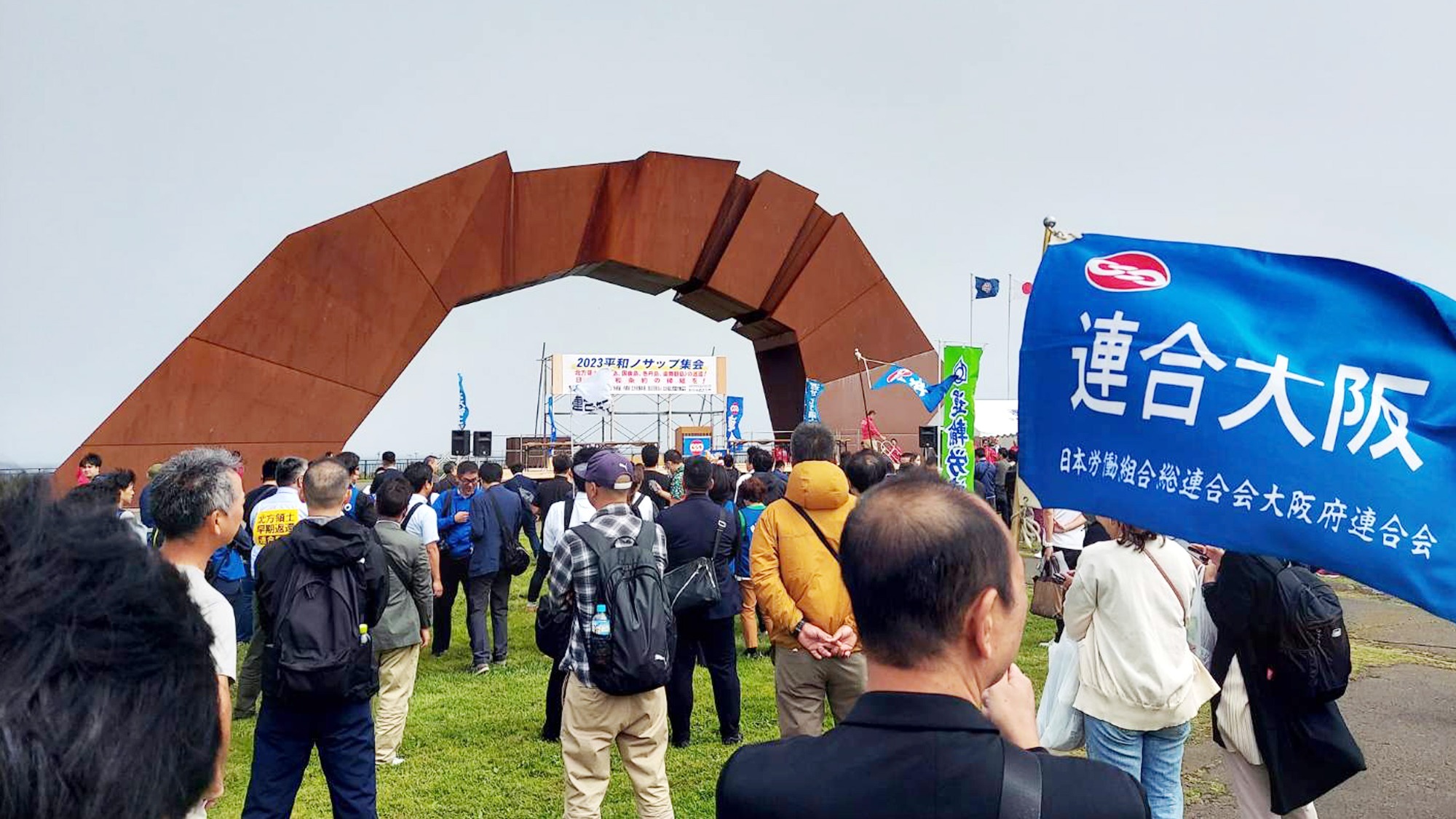

2023平和行動in根室レポート

(2023年9月8日~11日)

連合大阪南地域協議会 副議長(JAM栗本鉄工所堺工場労働組合) 中井誠

この度、2023年9月8日~11日の期間で、初めて連合平和行動in根室に参加しました。初日は台風が関東地方に接近しており、その影響で飛行機が乗り継ぎする羽田空港に着陸できず、折り返し帰阪する可能性があるとのことで、ひょっとすると無理かもしれないかなと思いつつ、祈る気持ちで搭乗しました。かなり揺れる機内にヒヤヒヤしつつも、1時間遅れで無事に着陸。その後、根室中標津空港に到着でき、行程を1時間ズラして進め、千島歯舞諸島居住者連盟の語り部による学習会を受講しました。連盟としての活動内容や、北方領土の基礎知識(北方領土とは、面積と距離、元居住者、自然、産業、生活、政府の基本的立場、墓参、四島交流事業、歴史的経緯など)を学習。北方領土については、学校の授業で習った程度の知識しか無く、それから数十年も経っているので忘れていることが多く、勉強になりました。

2日目は、午前中に北海道の先住民族アイヌ人の民族資料館を見学しました。アイヌ人の文化や暮らしなどを展示物やDVD上映を通して学びました。その後、摩周湖を経由して、根室市内へ。「北方四島学習会」(Cコース)に参加しました。北海道根室高等学校の北方領土根室研究会の会長(女子学生)から研究会の活動内容や根室市民などの北方領土問題への意識調査結果などを聞きました。根室市民でさえ、北方領土問題への関心はどの年代でも低下しており、危機感を募らせているとのこと。よって、道内のみならず全国へ出前講座をおこない、啓発や関心を高める活動などを展開されていました。質疑応答のなかで、会長自身が考える解決へ向けた方策なども聞け、まだ十代という若さでしっかりした考えを持ち、自分たち若者ももっと中心になって精力的に活動しなければ、という想いが伝わってきました。

その後、映画「ジョバンニの島」を鑑賞。終戦前後の混乱期、北方領土に住む、ある家族の視点を通して島での暮らしやソ連軍の侵攻、ソ連からの移住者との関わりなどが描かれたアニメ作品です。ソ連軍の進駐で家族がバラバラになり、それでも懸命に生き抜く様に心を打たれました。子どもでも鑑賞できる内容になっていますが、恐らく現実はもっと残酷で悲惨な出来事が起こっていたのだろうと想像されます。

3日目は「2023平和ノサップ集会」に、全国の地方連合会から集まった863名の仲間とともに参加しました。その中で、元島民(択捉島出身)の訴えは身につまされる想いがしました。元島民17,291名も多くが亡くなり、高齢化が進み平均年令も80歳を超え、返還運動の継続が心配されるとのこと。掛け替えのない故郷へ自由に行けず、漁師の方々は拿捕や銃撃に怯えつつ漁をしており、一日も早い解決を切に望んでいると。

北方領土問題が抱える様々な課題について、直接的な関わりが無い自分には、なかなか身近で切実なこととして感じることができなかったが、今回こういった平和行動に参加して、学習会や集会を通じ北方領土問題に関する受け止め方・感じ方が変わったと思う。ただ、領土問題は相手があってのことであり、日本の主張が通り100対0の解決はあり得ないだろう。ウクライナへ侵攻するようなロシアが、領土問題で僅かでも譲歩するとはとても思えない。まずは、以前おこなわれていた北方四島自由訪問事業や北方墓参事業、北方四島交流事業を再開できれば、元島民の人たちの気持ちにささやかな癒やしになるのではないかと思います。今のプーチン政権も永遠に続く訳ではないので、新たな政権や体制に変わった時が、一つのチャンスなので、進展は無くても北方領土問題への活動は止めることなく継続が欠かせないと思う。そして、根室市民や北海道民だけでなく、日本国民全員に領土問題への認知や意識が高まるような取り組みが、官民あらゆる立場で必要だと感じました。そして、平和行動に参加した一員として、まずは自分が身近なところでできることを少しでも実施してきたい。

結びに、今回このような貴重な機会を与えて下さった方々や、準備・運営していただいた連合関係者に感謝を申し上げます。

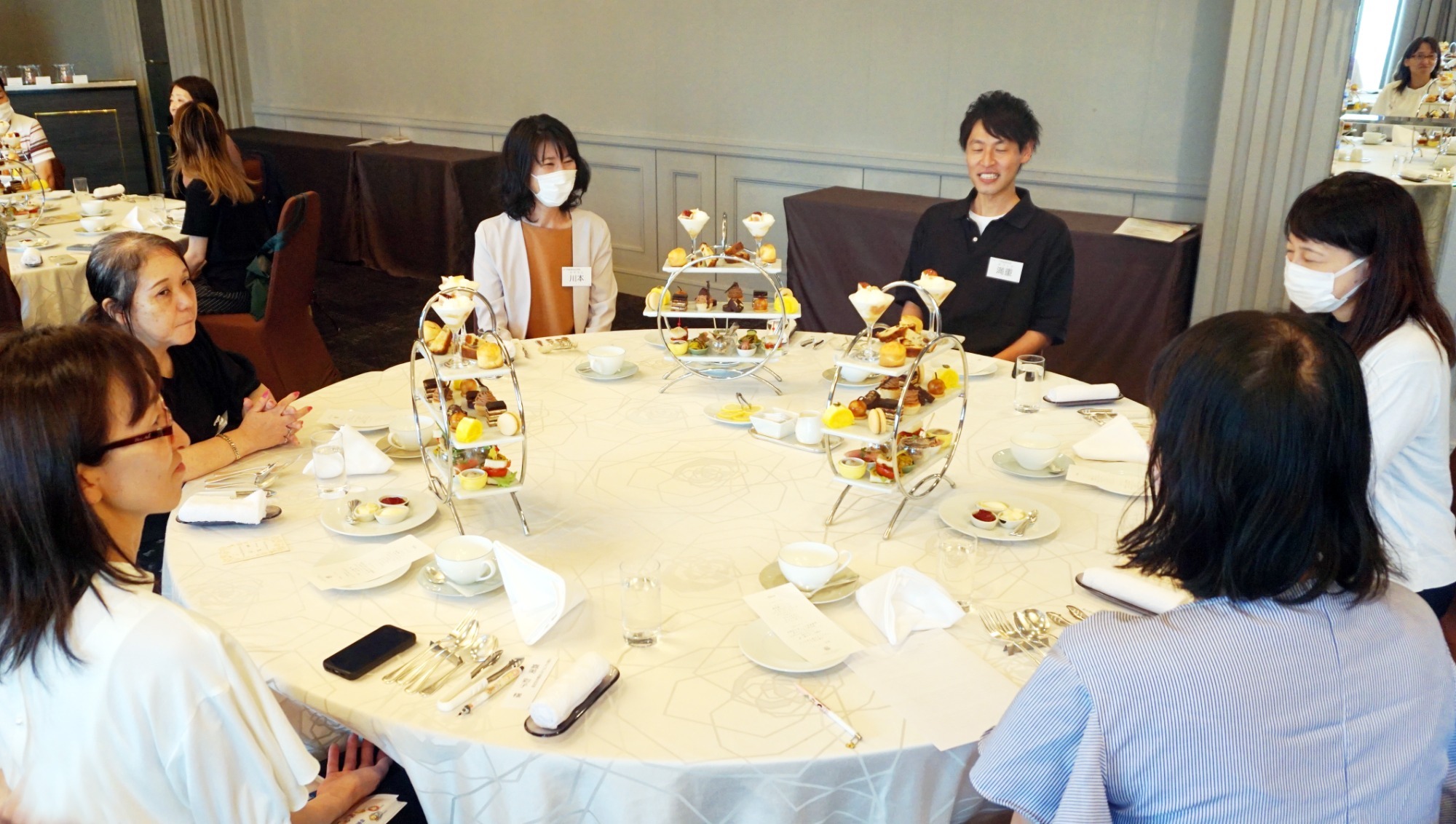

第5回女性交流会

| 日 時 | 2023年9月2日(土)10:30~13:30 |

|---|---|

| 場 所 | ホテルアゴーラリージェンシー大阪堺 ガーデンコート |

| 参加者 | 44人(参加者29人,実行委員6人,組織強化委員7人,事務局2人) |

| 内 容 | ①講座「これってジェンダー平等?」 講師:松井千穂 連合大阪副事務局長 ②アフタヌーンティー&意見交換会 ③アンケート記入 |

本女性交流会は、毎年、組織強化小委員会委員単組を中心に選出いただいた女性の皆さんに実行委員として参画いただき、企画・運営を行っております。本年も7名の実行委員にご協力いただき、6月から3回の実行委員会を開催して参りました。

当日は、昨年に引き続き川本産業労組 都丸実行委員に司会を努めていただきました。冒頭、主催者挨拶として組織強化小委員会 山下委員長から参加者に対する感謝と女性交流会を実施することの意義が述べられ、交流会がスタートしました。

第1部は、「これってジェンダー平等?」というテーマで、連合大阪労働政策・ジェンダー平等グループ

松井副事務局長よりご講演をいただきました。

最初に、「女性アナ」「人妻」「未亡人」などを男性に言い換えてみてください、というアイスブレイクを行い、日本語がいかに男性本位であるか、女性が男性の亜種として扱われてきたかという実相を学びました。その後、ジェンダーという言葉の意味や今年のジェンダーギャップ指数(日本は146カ国中125位)などを分かりやすく教授いただきました。

参加者からは、「日本の男女差が他国より大きくショックだった」「普段意識せずに偏った言葉を使用していたことに気付かされた」など、率直な意見が寄せられました。

30分講座を受けた後、アフタヌーンティー&意見交換会に移りました。前回までは昼食と意見交換会を分けて行っていたのですが、今回は食事を取りながらリラックスして会話することをコンセプトに、あえて区切らずに実施してみました。正直、2時間もつのか不安でもありましたが、美味しい料理と普段交流出来ない他業種の方とのお話に花が咲いたようで、司会が止めるまでどのテーブルも活発な意見交換が交わされていました。

意見交換では、講座での内容をヒントに、自分の職場での状況や普段おかしいと感じていることなどを自由にご発言いただきました。具体的には、「男性の育休取得」「女性の管理職登用」「受付・お茶出しの女性固定化」「制服・身だしなみの男女差」「シングルマザーの社会問題」など、多岐にわたる意見が出されました。

直ぐに何かを変えられる訳ではありませんが、話し合うことで一人一人に新たな問題意識が生まれ、それがジェンダー平等な社会へと導く種になることを期待しています。

アフタヌーンティーが一区切りついたところで、25分間のアンケート記入時間を取りました。これは実行委員の発案で、「最後に発表を入れると発表者が会話に集中できない」「参加者全員の感想をしっかりと聞きたい」ということで取り入れました。

さすがに25分は長かった様ですが、それでも皆さん15分程度かけてしっかりとアンケートにご記入くださいました。

最後に、組織強化委員であるバンドー化学労組 久保田さんから、実行委員の皆さんへのお礼と、この交流会が女性の活躍推進にむけた取り組みのステップとして継続する必要性を申し上げて、閉会となりました。

今回のメインはアフタヌーンティーでの意見交換であったことから講座の内容は、「意見交換の材料の提起」を目途として時間を短めに設定したのですが、アンケートでは「講座をもっと聞きたかった」という意見がとても多く、皆さんの学びたいという意欲の高さに驚かされました。

来年も実行委員会体制を継続して交流会を実施したいと考えておりますので、産別・単組役員並びに参加者の皆さまの積極的なご参画をお願い申し上げます。

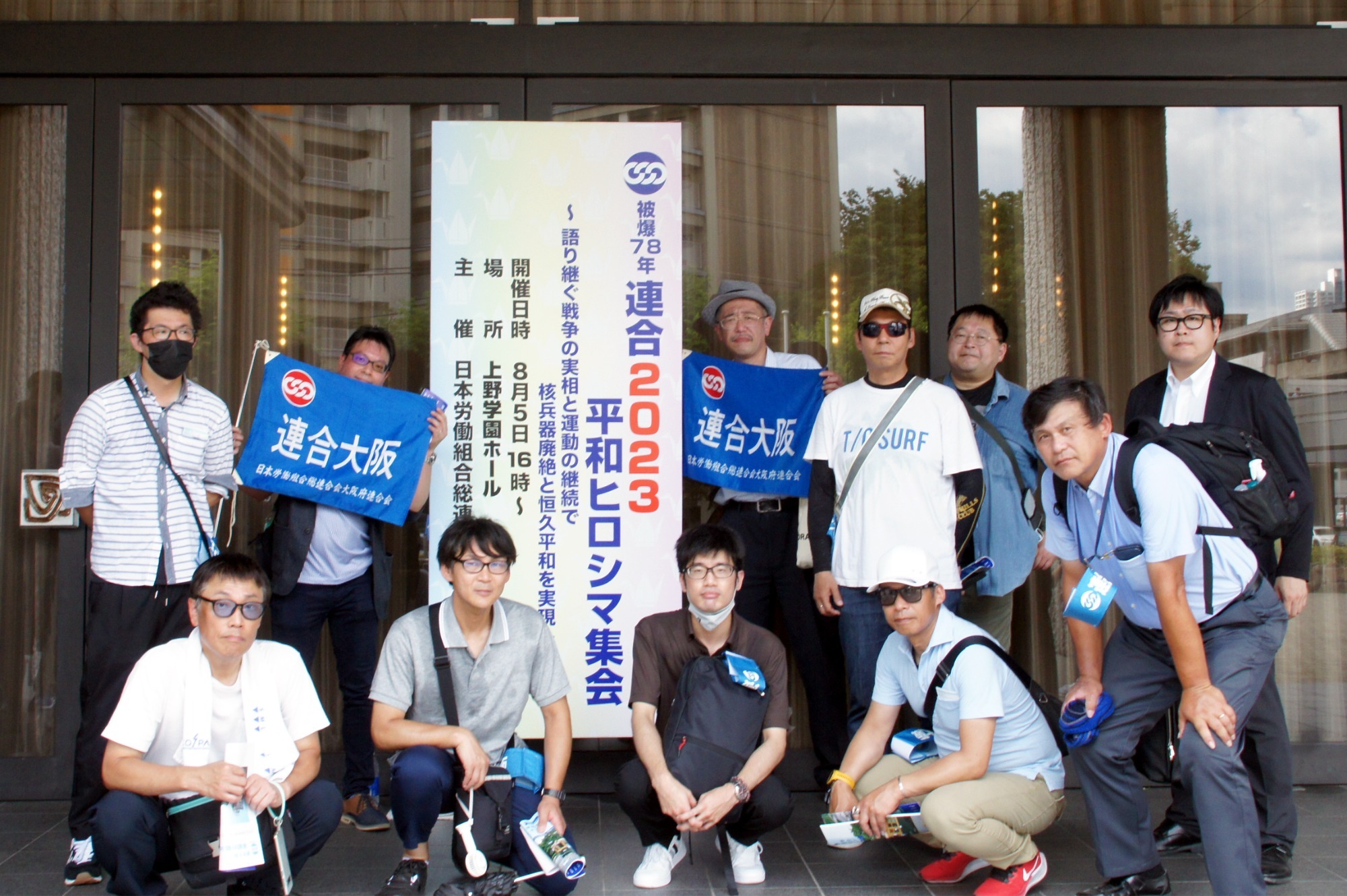

2023平和行動in広島レポート

(2023年8月5日~6日)

堺化学労働組合 安部正春

◎今回の行動(平和行動等に参加して感じた点)

1.8/5 ピースウォーク、連合2023平和ヒロシマ集会、原爆死没者慰霊式

おそらくかなり昔(幼少期)に原爆ドームや記念館に来て以来(記憶はやや曖昧)平和公園を歩いて、記念碑を見てボランティアの説明を聞きながら、改めて原 子爆弾の恐ろしさ、学徒動員者の約8割超、しかも今の中高校生くらいが、ほとんど全滅に近い被害(死亡)という史実はショック。(そういう事実を理解(記憶)していなかった)痛ましい思いと、当時の日本指導者の無為無策に怒りを覚えた。

あわせて、現代のロシアによるウクライナ侵攻の悲惨さを想像したが、核兵器の廃絶とは逆に悲観的だが、ほぼ確実に核使用の危機が高まっている。最悪、使用する可能性すらあるように危惧する。

2.8/6 原爆死没者慰霊式・平和祈念式、語り部学習会(学徒勤労動員体験談)、施設見学

78年前の広島の空も青く晴れ渡っていたのかもしれないが、非常に暑い中、晴天の下の式典だった。TV画面越しの印象と違い、現地は式典参加が静粛と思っていたが、(あるいは今年だけ?岸田首相への抗議)想像より騒然とした雰囲気を感じたが、ある意味、抗議活動や政府等への反対行動が活発にできることも平和を感じた。

語り部の方(佐藤氏)は御年93歳で、パワポも使っての説明は正直感心。その後の施設見学会(自衛隊関連、大和(歴史)の一端)を見て興味深かった。今回、機会があって参加したが、次年度以降も様々な参加者が続くよう期待。

最後に、同行いただいた事務局の芝様、林様と添乗員の奥野様には大変お世話になりました。感謝申し上げます。

シャープ労働組合堺支部 金子央樹

【1日目】 ピースウォーク、連合2023平和ヒロシマ集会、原爆死没者慰霊式

広島を訪れたのは昨年の夏以来、平和行動としては初めての参加。慰霊碑をすべて回る機会は地元の人でもなかなかいないと広島出身の友人から聞き、身の引き締まるような想いで平和記念公園を見学しました。

ガイドの説明を聞くまでは、平和を訴えるシンボルとして原爆ドームのイメージしかなかったが、全国の動員学徒の出身校が刻まれた慰霊塔、原爆犠牲国民学校教師と子どもの碑など、足を運ぶごとに戦争の悲惨さ、原子爆弾による被害がどれほどのものであったかを想像すると深く胸に迫り、どうしてこのような被害が起こらなくてはいけなくなったのかという悲しみと、二度と戦争を起こしてはならない意思を受け取ったように感じた。

連合2023ヒロシマ集会では講師である箕牧智之さんから戦争での実体験とその後の活動について体験を聞いたことが強く印象に残った。東京大空襲で疎開した先での被爆。壮絶な人生を経験していることに衝撃を受けた。

被爆から78年、実際に戦争を経験してこられた人の話を聞くことができることは大変貴重であると感じ、戦時中の出来事や箕牧さんの核廃絶の想いが世界に発信され、平和活動にご尽力されていることに感動した。

1日目を通して強く感じたことは、広島にいる人たちが皆、平和への意識の高いことであった。私自身、戦争は絶対に起こしてはいけないという意識はあるが、社会人となり、仕事や生活をする中でどこか他人事のように気持ちが薄れて、ロシアによるウクライナ侵攻もテレビの中で起きているフィクションのように感じていた自分がとても恥ずかしくなった。

今の日本で不自由なく暮らせているのは先人たちの平和への訴えもあって成り立っていると胸に刻み、平和意識を忘れずに未来へバトンをつないでいきたいと決意した。

【2日目】 原爆死没者慰霊式・平和祈念式、語り部学習会、艦船めぐり、大和ミュージアム見学

2日目は、原爆死没者慰霊式・平和祈念式に参加させていただいた。ドーム駅前に降りて早々に抗議デモをしている集団とそれを囲む警察が目に飛び込んできた。今までに見てきたデモ行進とは明らかに異質な雰囲気に圧倒されたが、デモの内容を聞くに、核廃絶や平和の主張をするものが大半であり、平和を求めているという意味では同じなのであろうと思う。

困難であることは承知の上だが、デモという形ではなく、署名活動や話し合いでの和解ができればと見て見ぬふりをするしかできない自分が無力であることを改めて感じた。

その後、呉市に移動し語り部の佐藤さんから学徒動員で働いた戦艦の魚雷を検査した経験や、海軍・造船の街として栄えた呉の歴史について学ばせていただいた。当時の兵器の中で、当たり前のように人間魚雷の開発の話が出てきたが、人が搭乗したまま特攻すること。実際に使用されていたと思うとゾッとするような恐怖を覚えた。

艦船巡り・大和ミュージアムでは海上自衛隊の船をクルージングで見学、大和ミュージアムは戦時中の戦艦の歴史や技術を学ばせていただいた。広島市と違う、造船技術による独特な発展をしていった街並みを見ると、歴史の残し方についても地域性が出ることに感動した。

最後に、この2日間を通して一番心を残ったのは「戦争・被爆を経験している人が生きているうちに原水爆廃止を達成すること」という言葉だ。

戦争を経験してきた人たちが元気なうちは核兵器廃絶への想いや戦争を起こさない世界を訴えていけるが、いずれは人伝の言葉となり、平和への意識は薄れてしまい、世界のどこかで同じ過ちを繰り返してしまうかもしれない。

私自身、直接的な支援はできないが、平和への想いを絶やさず、家族や友人へこの体験をつたえていきたい。

第9回首長との政策懇談会

| 日 時 | 2023年7月29日(土)13:00~17:00 |

|---|---|

| 場 所 | ホテルアゴーラリージェンシー大阪堺 ロイヤルホール2 |

| 参加者 | 131人 |

| <自治体代表者> | 高石市 畑中政昭 市長/和泉市 辻宏康 市長 泉大津市 南出賢一 市長/忠岡町 杉原健士 町長 貝塚市 酒井了 市長/泉佐野市 千代松大耕 市長 阪南市 水野謙二 市長/田尻町 栗山美政 町長/岬町 田代堯 町長 堺市 奈良和典 産業振興局長/岸和田市 堤勇二 副市長 |

| <連合大阪> | 田中宏和 会長/黒田悦治 副事務局長/梅澤健 専門部長 |

| <大阪南> | 地域・地区役員/単組役員/きずなの会会員 |

| 内 容 | ①主催者挨拶 連合大阪南 森 義仁 議長 ②上部団体挨拶 連合大阪 田中宏和 会長 ③シンポジウム「自治体における直近の課題と将来の自治体像について」 コーディネーター 連合大阪南 佐野建也 副議長 |

第34年度の「首長との政策懇談会」を、昨年に引き続き直接参加形式で開催いたしました。

冒頭、主催者を代表して森議長から、日頃のご支援・ご協力と、本日ご参加いただいたことへの感謝が述べられました。次に、上部団体を代表して連合大阪

田中会長からご挨拶を頂戴しました。

懇談会は、3つのグループに分かれ、シンポジウム形式で各自治体の発表をしていただきました。これまで行政規模ごとでグループ分けを行い、規模の近い自治体同士で特徴的な政策を共有いただき、更なる住民サービス向上に向けた気づきの場としていただく事を目的としてきましたが、今回は新たな試みとして首長の任期ごとにグループ分けを行いました。

また、発表は政策小委員会で用意した設問で2ターンとしましたが、首長に「夢」を語っていただきたいとの思いから、首長本人にご出席いただいた自治体には追加で5分間のアピールタイムを設け、「自治体が目指す将来像」についてお話しをいただきました。

各自治体の発表については、全体のテーマを「自治体における直近の課題と将来の自治体像について」とし、発表のテーマを「①高齢者施策(地域包括ケアシステムの活用等)や子ども行政(子どもの貧困や虐待対応等)等への福祉事業全般の取り組みについて」「②公共施設(公園等)等を活用した地域ネットワークの構築について」「③物価高騰による市民生活支援及び地元企業への支援について」「④持続可能な自治体運営を進めていくために取り組むべき事項について」「⑤DX推進における着地点とそれに伴う雇用削減の関係性について」「⑥自治体における大阪万博やIRの活用方法と問題点について」から2項目を選んでいただく形をとりました。

発表の順番と内容は、以下の通りです。

自治体発表内容 ※発表順

グループ1

| 自治体 | 主な発表内容 |

|---|---|

| 堺市 奈良 局長 | ①子どもの貧困・貧困の連鎖解消に向けた取り組み ・LINEを活用し、ひとり親家庭の自立に向け、仕事の相談から紹介、就職・定着までを一貫支援。 ・さかい子ども食堂ネットワークを構築し、91か所の子ども食堂を支援。 ・生活困窮世帯を対象に無料で学習でき、居場所となる場を提供。 ②持続可能な自治体運営について ・令和3年2月に財政危機宣言を発出し、令和3・4年度を集中改革期間と位置付け改革を推進してきた。

・予算編成が困難となる状況が回避できた為、令和5年1月に財政危機宣言を解除した。 |

| 忠岡町 杉原 町長 | ①持続可能な一般廃棄物処理について ・施設の老朽化に伴い維持管理費が膨張。府下で最も高い処理経費となっている。 ・新たな廃棄物処理施設を整備し、公民連携によるエネルギーの地産地消を目指す。 ②自治体が目指す将来像について ・将来を見据えたまちづくりに向け舵を切っているところ。

・未来の世代に向けて負担を先延ばしすること無く、持続可能なまちを推進するため、小さい町だからこそ出来るまちづくりに邁進していく。 |

| 岸和田市 堤 副市長 | ①アドプトフォレスト・大学との連携 ・アドベンチャーワールドへパンダの餌として毎年100トンの竹を提供している。 ・パンダが食べない竹幹の集材及び一次加工する工場「パンダバンブーfactory」を建設予定。 ・関西大学と連携し、留学生が岸和田の魅力を発掘しSNSで発信する事業を行っている。 ②大阪広域ベイエリアまちづくりビジョン ・現在の貯木場を埋め立て、新たな事業の誘致を計画している。

・東西軸の海の拠点としたい。 |

| 貝塚市 酒井 市長 | ①公共施設マネジメントについて ・土木・建築職員の確保が難しい中、広域連携は必要不可欠。 ・令和5年度先導的官民連携支援事業として認められた。泉州で賛同頂ける自治体と来月締結式を行う。 ②万博「共創チャレンジ」・観光振興について ・ドローンプログラミング講座(子ども育成事業)を実施。 ・泉州地域を素通りさせない「貝塚市観光振興ビジョン」を策定。 ③自治体が目指す将来像について ・大阪府は狭い中に43の自治体がひしめき合っている。住民の生活圏に根ざした行政連携が必要。 ・貝塚市のためだけではなく、泉州地域・大阪発展のために取り組みたい。 ・定着人口を増やすために、まずは交流人口を増やすことから始めたい。 ・二色の浜のブルーフラッグビーチ認証を目指している。

・貝塚のファンクラブ「かいづか応援倶楽部」を創設。 |

| 泉南市 阿児 副市長 | ①高齢者施策や子ども行政等への福祉事業全般の取り組み ・子どもの貧困・虐待対応として令和4年度に家庭総合支援拠点を開設。 ・子ども食堂ネットワークでは補助金の交付・見守りなどを実施。 ・地域全体の福祉力の向上を図るため、「福まちサポートリーダー」の育成に取り組んでいる。 ②物価高騰に伴う市民生活支援等について ・学校給食費の無償化、保育施設補助を実施。 ・19歳~24歳へ20,000円のギフトカードを送付。

・介護サービス事業者支援、障害福祉サービス事業者支援、第一次産業支援、物流業者支援に加え、地域振興券を発行。 |

グループ2

| 自治体 | 主な発表内容 |

|---|---|

| 泉大津市 南出 市長 | ①子育て・教育・健康に関する取り組み ・国際ハブ都市・アビリティタウンを目指している。 ・子育て支援・女性の健康応援としてマタニティ応援プロジェクト、女性の更年期障害改善などを実施。 ・オーガニック給食を目指している。農家に米を生産いただき直接購入することで農家支援も行っている。 ・妊産婦家庭に出産月まで毎月10キロの金芽米を無償送付。 ②自治体が目指す将来像について ・未病予防対策先進都市を目指す。健康状態の可視化と日本一多様な健康づくりのための選択肢づくり。

・まち全体を福利厚生の場として使って欲しい。 |

| 熊取町 南 副町長 | ①高齢者施策・子ども行政について ・要介護状態になっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることが出来るよう、総合的支援の構築を進めている。 ・チームオレンジ(認知症支援体制)の構築。 ・子ども家庭総合支援拠点と子育て世代包括支援センターを同じ子育て支援課内に設置し、トータルでの支援を進めている。 ②公民連携スマートシティ構想について ・令和4年10月に公民連携デスクを設置。企業や3大学・1研究所と連携。 ・令和2年度に策定した熊取町スマートシティ構想に基づき、行政事務のより一層の簡素化・効率化を進めている。

・コミュニケーション能力を高める取り組みとして、「よしもと放課後クラブ 漫才ワークショップ」を実施。 |

| 田尻町 栗山 町長 | ①たじりっちプレミアム振興券について ・店舗数・人口が限られているため、デジタルではなく紙の振興券を作成している。 ・利用が量販店に集中したため、5,000円分を量販店含む全店舗、5,000円分を地元商店のみで使えるようにした。 ②田尻町がんばる若者応援制度について ・中学生が「英語の勉強をしています」ボードを掲げ、関空の出発ロビーで外国人と直に話す学習をしている。 (英語が通じるという成功体験をさせる。) ・田尻町独自で補助教員(小中学校で36名)を採用している。 ・田尻町育英奨学金給付事業を開始。今後、泉州地域全体にも広げていきたい。 ③自治体が目指す将来像について ・住みたい町ランキングで堺以南の市町が入っていない。人情味豊かで住みやすいが、文化的な要素が足りないのではないか。

・幸せを実感出来るまちにするには、金銭的なもの(衣食住)の充足・健康面の充足に加え、文化面の充足が不可欠である。 |

| 阪南市 水野 市長 | ①重層的支援体制整備事業について ・「~誰も一人ぼっちにしない、誰も排除しないまち~」をまちづくりの理念としている。 ・全国でも先駆けとなる公民協働での地域福祉推進計画「阪南モデル」を策定。 ・包括的支援の一環として、矯正施設に入っている子どもによる「少年院ボランティア」を実施。 ・漁港での子ども食堂「ぎょぎょっこ食堂」には200人の参加がある。 ②万博に向けた取り組みについて ・豊かな里山里海の保全に向けSDGsのまちづくりを進めてきた。 ・万博を機に共創パートナーとしてフィールドを提供し、環境・健康・DX・まちづくりなどに関連した共創チャレンジに取り組んでいる。 ③自治体が目指す将来像について ・生物多様性のための30by30アライアンスに登録した。OECM「自然共生サイト」へも申請中。 ・遊休農地を茶畑へ転換。阪南抹茶の輸出を目指す。

・今後もSDGsを舞台にまちを発展させていきたい。 |

グループ3

| 自治体 | 主な発表内容 |

|---|---|

| 高石市 畑中 市長 | ①高石市における伴走型支援事業について ・子育て世代へ地域ボランティアによるアウトリーチ型支援を実施。 ・「すこやか見守りサポーター」が生後5ヵ月・8ヵ月・1歳のタイミングで訪問し、子育て応援チケット・名前入り積み木セットをプレゼント。 ②学校給食費の無無償化・生活応援地域商品券配布事業について ・令和4年度3学期、令和5年度1・2学期の給食費について、「新型コロナウイルス対応型地方創生臨時交付金」の一部を活用し無償化を実施。 ・市民1人につき3,000円の「たかいしエール商品券」を配布し、97.8%が利用された。 ③自治体が目指す将来像について ・「人口減少歯止め政策」「人口減少適応施策」を柱に据える。 ・高石市は半分が臨海工業地帯であるが、そういった環境と自然が共生していけるまちを目指したい。

・対立を共生に持っていける、これからの時代に必要な自治体として取り組んでいきたい。 |

| 和泉市 辻 市長 | ①高齢者おでかけ支援事業・医療的ケア児に関する取り組み ・バス・タクシーで使える「和泉市高齢者おでかけ支援チケット」を75歳以上の住民に配布。 ・医療的ケア機能を備えた保育施設を令和8年4月に開園予定。(障がい児通所支援事業所を併設。) ②和泉創発プランについて ・魅力あるまちづくり・新たな財源を生み出すための財政健全化へ向けた「和泉創発プラン」に取り組んでいる。 ・地域住民が主体となった検討会議を経て、公共施設の再編をきっかけとした「富秋中学校区等まちづくり構想」を策定。 ③自治体が目指す将来像について ・2056年の市制施行100周年を見据え、「人事給与制度改革」「教育改革」を計画。

・業務のフルデジタル化を実施し、職員にしかできない業務(相談業務等)の充実を図る。 |

| 泉佐野市 千代松 市長 | ①子ども食堂について ・「こども朝食堂」の実証実験を実施。人件費等費用面では厳しいものがあったが、利用者は回数を重ねる毎に増加し、必要性を実感。 ・9月から市内4校で実施するが、13小学校全てで実施すると約1億円掛かる。恒久的な制度として踏み切るための持続可能な事業展開を検討中。 ②泉佐野地域ポイント「さのぽ」について ・平成29年10月1日からスタート。加盟店で使うと110円につき1ポイント、行政のイベントへの参加・免許証返納などでもポイントが貯まる。 ・昨年8月~10月にかけて購買金額の50%還元(上限10,000ポイント)を実施。予算を超過する利用となったが、経済効果は約11億円あった。 ③自治体が目指す将来像について ・「世界に羽ばたく国際都市

泉佐野」という将来像を掲げている。

・友好都市が日本一多い10都市ある。海外の友好都市に泉佐野市民を派遣し、国際的に活躍できる人材を育成していきたい。 |

| 岬町 田代 町長 | ①小学校・保育所の併設について ・小学校を「ひとづくり・地域づくり」の拠点とし、保育所を併設。思いやりの心や協調性を育成。 ・休校中の小学校を活用した学びの場を創設。「岬の歴史館」として地域の考古資料保存・イベントの開催など幅広く利用。 ②物価高騰支援策について ・給食費無償化、水道基本料金50%減免、町民全員に商品券配布などを実施。 ・令和5年度はこれまで対象とならなかった「働く世代」に1人5,000円の商品券を配布。 ③自治体が目指す将来像について ・岬町の将来を語る上で深日洲本航路復活は欠かすことができない。是非「南海うみまちサンキュー切符」を利用し、「深日洲本ライナー」に乗船いただきたい。

・新たなみさき公園の計画も進行中なので楽しみにしていただきたい。 |

1ターン5分程度でお願いしておりましたが、熱のこもったご報告もあり、若干終了時間を過ぎてしまいましたことは事務局として大変反省しております。しかしながら、全体を通して大変有意義で将来性のあるお話しを伺うことが出来、参加された皆様の心にも気付きや思いが生まれたのではないでしょうか。

終了後実施いたしました参加者アンケートを参考に、政策小委員会でしっかりと総括し、今後の取り組みにつなげていきます。本懇談会にご協力いただいた全ての人に感謝申し上げると共に、今後とものご理解、ご協力をお願い申し上げます。

(事務局長 藤原 一也)

2023平和行動in沖縄 レポート

(2023年6月23日~25日)

泉南地区教職員組合 荒木寿樹

人生で三度目の沖縄となった。小学校の時に家族で訪れた一回目、「ひめゆりの塔」に連れてこられたことを何となく覚えている。もう一回は、10年以上前になる5.15平和行進に参加した時だ。

6月23日慰霊の日、沖縄は休日である。その日、対馬丸記念館を訪れた。そこには、子ども会のような子どもたちの団体や、小さな子どもを抱えて見学にいている家族、そしておばあちゃんも一緒に訪れている家族もいた。その沖縄の人たちの姿に感動した。休みやから遊びに行こうではなく、この日は戦争について考えないといけない。子どもたちに伝えないといけないと多くの人が思っているのだろうと感じた。

自分は長崎出身で原爆の事は子どものころからたくさん学んできたし、この仕事に就いてからも、子どもたちを修学旅行で広島に何度も連れて行った。一発の爆弾で起きた事も相当、恐ろしいことだが、沖縄のように何か月も地上戦が繰り広げられ鉄の風雨と言われるように小さな沖縄で何万発の爆弾が使用されたというのも想像ができないほど恐ろしいものだと思う。約3か月の地上戦のなかで徐々に人間が人間ではなくなっていく様子をたくさん聞いた。対馬丸が沈没したことを伝えることができなかった兄弟たち。8月15日を過ぎてなおスパイ容疑で日本軍に殺された沖縄の家族。集団で自決を選んだひめゆり学徒隊。住民をガマから追い出した日本軍。切り落とした手や足を見て○○さんの手だねと言いながらガマの外に捨てに行った学徒。その様子を想像すると余計に沖縄の地上戦の悲惨さを感じることができた。

また、当時の教職員にも思いをはせた。沖縄の海で何隻も沈没している船を見ていながら、対馬丸に乗せるために子どもたちを説得するとき、どんな気持ちだったのだろうか。。。捕虜になるなら自決しなさいと教え込んだ教職員は本気でそう思っていたのだろうか。。。解散命令が出た瞬間、安全なガマから出ていくようにひめゆり学徒隊に告げた教職員はどんな気持ちだったのだろうか。苦しかっただろうなと思うし、絶対生きてほしいと思っていたにちがいないと思う。

今回連合の平和行動参加させていただき感じたことは、「何度も来ないとわからないことがあるし、その時々で感じることもちがう」という事である。それは、自分が忘れてしまっていたということもあるが、自分の娘もひめゆり学徒隊と近い年だと思うと過去二回とはまた違う感情を持った。戦争の現状や平和を「語り継ぐ」とか「引き継ぐ」とかいう言葉は良く使われるが、自分自身の中でも学び続けないとそれは成し遂げることができないだろうと思う。改めてもっともっといろんなことを知らなければならないし知りたいと感じた。もしかしたら引き継ぐということは、誰かに語ったり伝えたりするという事よりも、自分が学び続け自分の気持ちを未来の自分に引き継いでいくという事なのかもしれない。

今年は小学校の教科書採択の年である。これからの国の方向性を歪めようとするとき教育は一番最初に変えられるところである。私たちは子どもたちの未来や夢を保障する責任があることを自覚し、今後も学びとりくんでいきたい。たくさんの学びをありがとうございました。

泉南地区教職員組合 黒川 皓平

2023

平和行動 in 沖縄に参加してきました。那覇空港から外へ出た時、湿気を含んだ蒸し暑い空気に包まれ、沖縄の地へ降り立ったことを実感しました。

まずは、対馬丸記念館へと向かい、語り部の方のお話を聞きました。沖縄からの学童疎開船「対馬丸」が魚雷攻撃を受け、学童約780人を含む1400人以上が犠牲になったお話を聞き、理不尽に命を奪われる戦争の恐ろしさを改めて感じました。私が特に印象に残ったのは「子どもたちの命、未来、希望が失われたのが対馬丸だ」という言葉です。命だけではなく、未来や夢、希望が奪われるのが戦争です。二度と繰り返してはいけないし、今、日本の憲法9条が揺らいでいる現実に危機感を感じます。最後に語り部の方は「私は戦後という言葉が嫌いです」とお話されました。早く平和が訪れてほしいとの言葉の裏には、まだ戦後が終わらず平和が実現していない現実があるのだと痛感させられました。また、館内を見学していて、多くの家族連れが目に映りました。悲惨な戦争の事実を歴史の1ページとして風化させるのではなく、幼い世代にも引き継いでいこうとする姿を目の当たりにして、自分自身も現場の子どもたちに伝えていこうと強く思いました。

午後は、平和オキナワ集会に、日本全国からたくさんの仲間が結集しました。オープニングには、琉球舞踊で沖縄の文化に触れました。講演会では、琉球大学の山本章子准教授から日米地位協定についてのお話を聞きました。日米地位協定の性格や問題点、不条理さを丁寧に教えていただけ、改めてこれは沖縄の問題ではなく、日本全体の問題であることを確認しました。

2日目は、ピース・フィールドワークとして、丸一日かけて、嘉数高台やひめゆりの塔、平和祈念公園などを訪れました。全駐労(「全駐留軍労働組合」の略。沖縄米軍基地労働者の組合)の方がガイドをしてくださり、説明を聞きながら沖縄の各地を巡りました。空には入道雲が浮かび、蝉の鳴き声が響いており、沖縄の夏の始まりを感じました。嘉数高台では、「世界で最も危険」と言われる普天間基地を目の当たりにしました。基地のすぐ横には住宅街や学校があり、過去には米軍ヘリが大学内へ墜落したり、米軍機の部品が小学校に落下したりする事故が起こっています。「全国の人も一緒に考えてほしいです」とガイドの方がお話をされました。基地問題は、沖縄の問題ではなく、日本の問題であり、一刻も早い県外・国外移設を実現させていかなければならないと感じました。

ひめゆり平和祈念資料館では、生き残った方々の証言映像が上映されており、あまりにも惨い当時の状況を知ることができました。亡くなられた227人の方々の顔写真を見ながら、多くの若い女学生の命と未来を奪い去った悲惨さ、また残された人たちの苦悩について考えることができました。映像の中で「生き残ったから運が良かった、亡くなったから運が悪かった、そういう話ではない」という言葉が心に残りました。ひめゆりの塔の前で黙祷を捧げた時、自然と「教え子を再び戦場に送るな」の日教組のスローガンが胸の内から湧いてきました。

平和祈念公園では、平和の礎(いしじ)に刻まれたお名前の一つ一つが、沖縄戦で犠牲となった方々の生きた証のように思えました。2023年現在でも、刻まれるお名前は増え続けています。碑の前に家族3世代が集い、おじいさんおばあさんがお話をされている光景がありました。遠くからだったので、どんなお話をされていたのかはわかりませんでしたが、きっと亡くなられた方がどんな方だったのかや思い出話などをされていたのだろうと思います。

3日目は、佐喜眞美術館を見学しました。米軍基地となっていた先祖の土地の一部を取り戻し、美術館が作られたそうです。いくつかの亀甲墓(沖縄に多いお墓の形式)が、まだフェンスの向こう側にあるのを見て、一日も早い返還を願わずにはいられませんでした。美術館内には、沖縄の地上戦を体験された方からの証言をもとに描かれた「沖縄戦の図」が展示されていました。戦争の恐ろしさだけではなく、人間の尊厳についても表現されているとのことでした。極限の状態の中、自決を選択せざるをえなかった心情、愛する家族を自ら手にかけなければならなかった無念、絵から様々な想いが溢れ出しているように感じました。また、お話の中で「爆弾が人を殺すのではなく、人が人を殺すのが戦争の本質だ」という言葉にハッとさせられました。

その後、糸数アブチラガマへと向かいました。ガマとは、自然洞窟のことで、沖縄戦では住民の避難場所や日本軍の陣地として使われていました。ガマの中は真っ暗で、ひんやりとしていました。懐中電灯の明かりをすべて消してみると、目の前にかざした自分の手も見えないくらい真っ暗で、ここで3ヶ月間も暮らしていたと思うと、気が滅入りそうでした。ガマには多くの傷病兵が運び込まれ、数人の軍医とひめゆり学徒兵で治療看病に当たっていたそうです。文字通りまさに地獄のような有様だった当時のお話や体験者の証言を聞き、78年前に今自分のいるまさにこの場所で繰り広げられていた事実なのだと思うと、身が引き締まる思いでした。重症患者(破傷風、脳症)には食事も水も与えられず、治療もされず、米軍の南下に伴い病院が解散された時には、自力で歩けない負傷兵には青酸カリが渡され、見捨てられてしまいました。しかし、生きる希望を失わなかった住民・負傷兵など約200人の方々は、終戦後生きてガマを出ることができたそうです。「ガマはたくさんの方が亡くなられたところでもあるけれど、生きて出てこられた方もいることを知ってほしい」というガイドさんの言葉が心に残りました。

6月23日は「慰霊の日」、沖縄にとって特別なこの日にこの地を訪れることができ、貴重な経験をすることができました。また、様々な職種の方との交流を通して、仕事は違えど平和への志を同じくする仲間が大阪にたくさんいることを再認識できました。今回、沖縄平和行動で学んだことや感じたことを、できるだけたくさんの人に伝えていきたいです。そして、共に平和を創る仲間をもっともっと増やしていければと思います。教職員の立場として、早速クラスの子どもたちに沖縄のことを話しました。1日でも早くこの世界から争いがなくなり、平和な世の中を実現できるように、道のりはまだまだ険しいですが、みんなで団結していきましょう。

木畑匡堺市議会副議長 就任御祝

木畑匡堺市議会議員が、5月12日に第93代堺市議会副議長に就任されました。

6月19日に、大阪南地域並びに堺地区協議会より御祝の花束をお送りさせて頂きましたのでご報告致します。

きずなの会第5回推薦議員・候補者との懇談会

| 日 時 | 2023年6月10日(土)16:00~18:00 |

|---|---|

| 場 所 | テクスピア大阪302会議室 |

| 参加者 | 34人 |

今年度の議員懇談会を泉大津市で開催しました。

議員10人、現役役員7人、きずなの会17人にご参加頂きました。

議員からは統一選の結果報告、今後の議会活動で成すべき課題、維新勢力下での所属会派活動の厳しさ等を共有しました。

きずなの会からは、産別と連合大阪の今後の選挙戦への対応強化や組合員の選挙離れ等についての発言がありました。

次の戦いは、解散、総選挙となる事を確認し閉会しました。

なお、貝塚市議会で南野議員が議長に、堺市議会で木畑議員が副議長に就任されました。

連合政令指定都市地域協議会 第26回連絡会議

| 日 時 | 2023年6月8日(木)13:30~20:00 |

|---|---|

| 場 所 | 横浜市 横浜ベイシェラトンホテル&タワーズ |

| 主 催 | 連合神奈川 横浜地域連合 |

| 参加者 | 大阪南 森議長,藤原事務局長/堺地区 平間議長,満重事務局長 |

2023年6月8日(木)~6月9日(金)横浜市「横浜ベイシェラトンホテル&タワーズ」にて、連合政令指定都市地域協議会の「第26回連絡会議」が、幹事地方連合会を含め約170名の参加を得て開催されました。

◆次第

1.開催地協挨拶 横浜地域連合 議長 秋山 純一 氏

2.来賓挨拶 連合神奈川 会長 吉坂 義正 氏

3.特別講演:「横浜市中期戦略について」

横浜市長 山中 竹春 氏

講 演:「横浜市のDX戦略について」

横浜市最高情報統括責任者補佐監 福田 次郎 氏

4.地協報告

①広島地域協議会 事務局長 武市 浩二 氏

②B.LEAGUE所属プロバスケットボールチーム『横浜ビー・コルセアーズ』について

横浜地域連合前副議長・連合神奈川副会長 小田 泰司

5.基調講演:「ジェンダー平等・多様性の推進をすべての運動の中心に」

連合会長 芳野 友子 氏

6.地協事務局長会議(事務局長のみ参加)

次期開催地の決定:札幌市 石狩地域協議会

7.夕食懇親会

南野敬介貝塚市議会議長 就任御祝

南野敬介貝塚市議会議員が、5月17日に第81代貝塚市議会議長に就任されました。

6月6日に、大阪南地域並びに泉南地区協議会より御祝の花束をお送りさせて頂きましたのでご報告致します。

~堺を変える、堺が変わる~連合大阪2023政策実現総決起集会

| 日 時 | 2023年5月19日(金)18:30~19:20 |

|---|---|

| 場 所 | サンスクエア堺 サンスクエアホール |

| 参加者 | 350人 |

| 主 催 | 連合大阪/連合大阪大阪南地域協議会 |

2023年5月19日(金)、サンスクエア堺サンスクエアホールをお借りして「連合大阪2023政策実現

総決起集会」を開催いたしました。

この総決起集会は、連合大阪が主催し、各構成産別、大阪南地域・堺地区、大阪南・堺地区きずなの会(旧OB会)、大阪南政策政治フォーラム議員が結集しました。

主催者代表挨拶では、連合大阪田中会長から、「現在の堺市政は、住民サービスへの後ろ向きな姿勢、市民感覚からかけ離れたちぐはぐな政策など、80万都市の堺が持つポテンシャルを十分に生かして切れておらず、市政の転換が求められています。連合大阪の推薦候補である野村さんが無所属での立候補を表明されており、現職市長との一騎打ちの構図となる見込みです。本決起集会において、この戦いに向けて、連合大阪の総力をもって闘うことをお誓いし、皆様のご理解とご協力のお願いを申し上げ、幅広い市民とも共同し、推薦候補の勝利に向けた取組を展開していくことを確認し、挨拶にかえさせていただきます。」との決意で闘いを貫徹することが確認されました。

次に、大阪南政策政治フォーラムの堺市議全員から、堺市長選挙勝利へむけた力強い決意表明を頂き、最後に小堀堺市議から「維新から市政を取り戻し、この堺で反転攻勢の礎を築きましょう!」との力強い決意表明を頂きました。

そして、堺市長選挙予定候補者である野村ともあきさんから「連合大阪の皆さん、堺創志会の議員団と共に闘い、『市民によりそい顔の見える市政』の実現へ、全力で頑張ってまいります!」と決意が述べられました。

続いて、連合大阪、大阪南地域・堺地区、大阪南・堺地区きずなの会から「必勝檄」が野村さんに贈呈されました。

集会の終盤では、堺地区平間議長より「集会宣言(案)」が読み上げられ、満場の拍手で確認されました。

最後に森議長の力強いガンバロー三唱で絆を確かめ合い、閉会となりました。

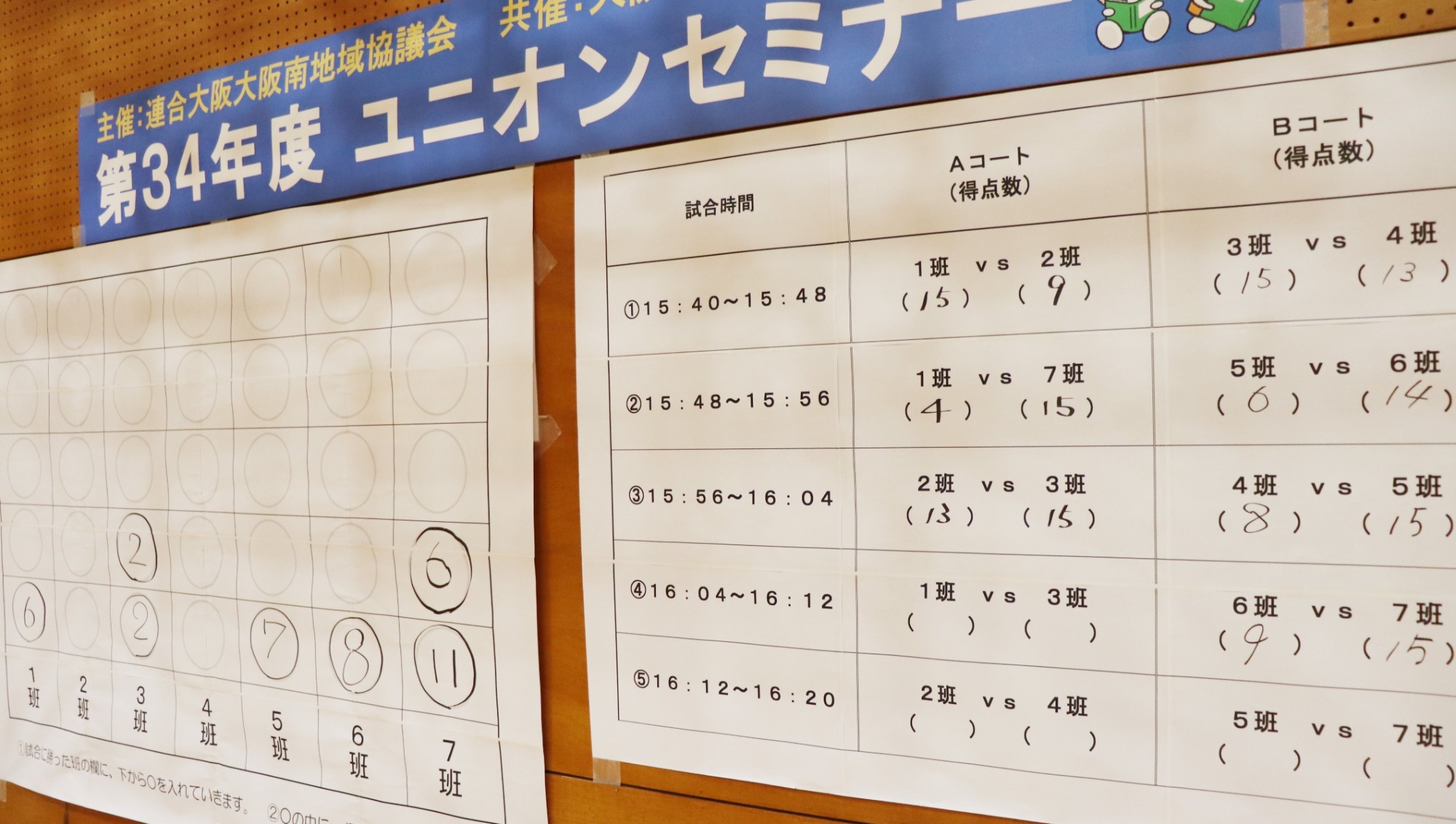

第34年度ユニオンセミナー

| 日 時 | 2023年5月13日(土)10:00~19:00 |

|---|---|

| 場 所 | 大阪府羽衣青少年センター |

| 参加者 | 受講者46人、スタッフ15人 |

| 主 催 | 連合大阪大阪南地域協議会(研修小委員会) |

| 共 催 | 大阪南地域労働者福祉協議会 |

| 協 賛 | 一般社団法人 大阪労働者福祉協議会 |

研修小委員会が主催する第34年度のユニオンセミナーを、46名の参加者を得て、大阪府羽衣青少年センターで開催しました。蛯原研修委員の司会で始まり、冒頭、森議長より主催者を代表しての挨拶がありました。

参加者は産別・単組が被らないように班分けしているので、班のメンバーは全員初対面です。そこで、緊張を解す為にまず「アイスブレーキング」を行います。

今回は、新池実行委員・小島実行委員の進行で、今はまっていることを漢字一文字で表して説明する「漢字一文字自己紹介」を実施しました。単なる自己紹介ではなく自分の好きなことについて語れるので、話しやすかったのではないでしょうか。1人90秒という時間制限も設けましたので、話をまとめる練習にもなったようです。

緊張が解けたところで最初の講義、古川研修委員による「労働組合の役割と職場の活動」です。基本的な労働組合の歴史から連合の組織体制まで、丁寧にご説明頂きました。また、「政治に無関心でも無関係ではいられない」という言葉を繰り返し用い、選挙に行く意義と責任を伝えておられました。

1時間半と少し長い講義だったこともあり、聞いているだけでは少し疲れた様子でしたので、来年からは途中でディスカッションを挟むなど工夫していきたいと思います。

ここでお昼休憩です。班単位で昼食を取ってもらいましたが、すぐに解散する班と、最後の1人が食べ終わるまで全員で待つ班があり、おもしろく感じました。

また、アンケートで昼食休憩が短すぎるという意見を複数いただきましたので、ここも来年改善していきたいと思います。

休憩後、2つ目の講義として、大阪労福協の髙﨑事務局長による「労働者自主福祉運動とは」を行いました。「福祉」という言葉は高齢者などに使用するもので労働者には当てはまらないと思っていた参加者も多く、初めて聞く「大阪労福協」という名称にも興味津々でした。この講義により、労働者自身が作り上げる福祉について関心を持って貰えたのではないでしょうか。

3つ目の講義は、荒木研修委員・西田研修委員による「ファシリテーションスキル」です。Win-Winの答えを引き出す為には、最初から多数決で決してはいけない。時には黙っている人に意見を求めるなど、少数派の意見に耳を傾ける努力が必要だとの指摘に、参加者は聞き入っていました。

講義後は、実践研修としてゲームを行いました。それぞれが役割を持って議論に参加し、ファシリテーター役がより良い回答を導き出すゲームです。どの班も白熱した議論が繰り広げられ、参加者は意見をまとめることの難しさを学びました。

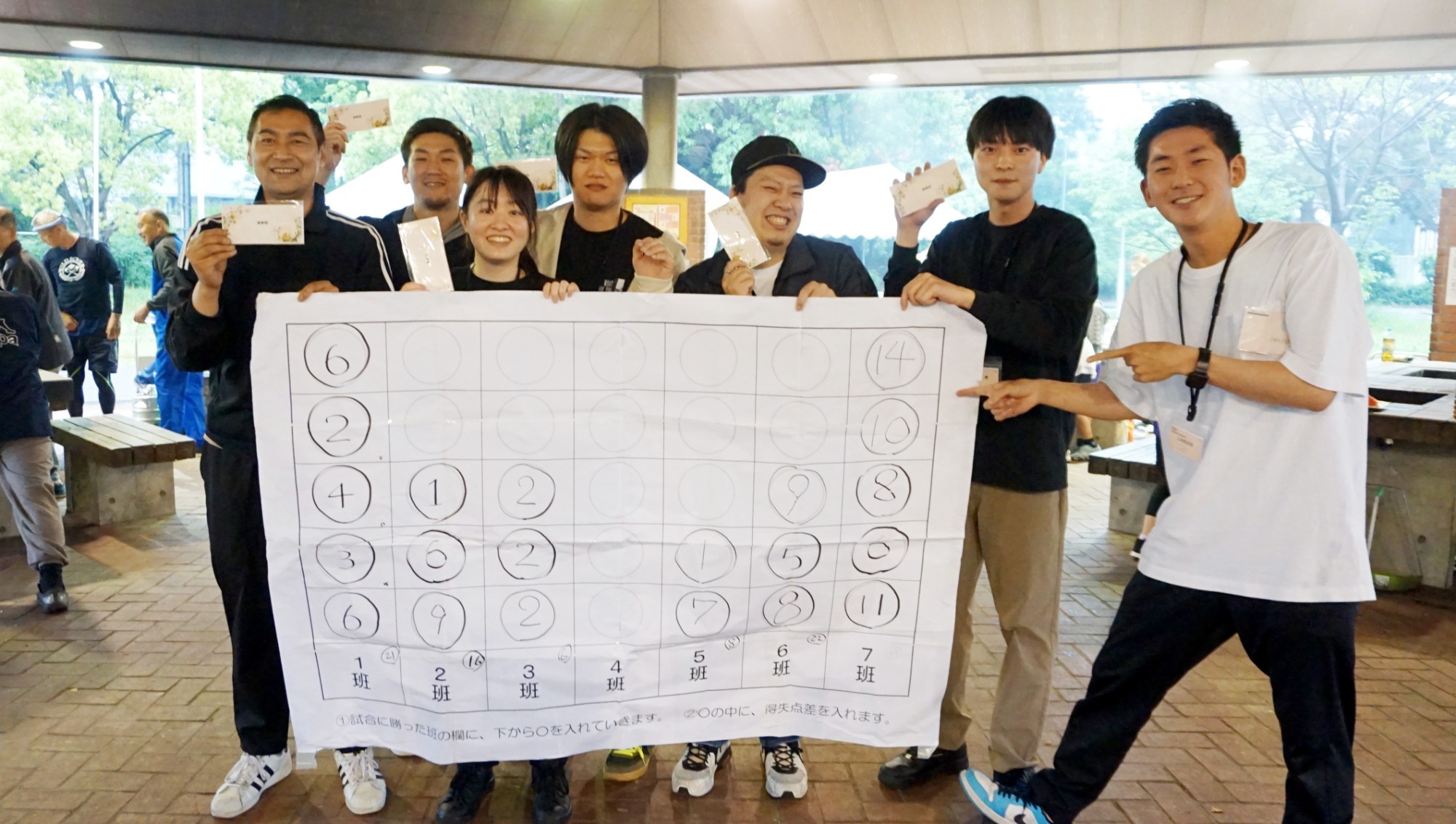

その後、スポーツ交流イベントとして班対抗の「ソフトバレーボール」を実施しました。白熱しすぎて怪我をしないか心配でしたが、何事もなく無事に終えることができて良かったです。7班が強すぎて4班がかわいそうでしたが、それもまた楽しい思い出になりました。

集合写真を撮った後、夕食懇親会は班毎に分かれてのバーベキューです。司会から今日のヒーローとして3班の高宮さんが指名され、ヒーローの乾杯で夕食懇親会が始まりました。スポーツイベントでより身近になった参加者達は、和やかに談笑しながら、企業や業種を超えた親睦を深めていました。

最後は藤原事務局長の閉会挨拶で締め、第34年度のユニオンセミナーを終了しました。

今回は46名の皆さんに参加していただきましたが、女性が10名しか集まりませんでした。目標は男女同数ですので、今回参加された方が自組織で楽しかったと報告し、次回より多くの参加者が得られることを期待しています。

役員一同、それに負けないセミナー作りに努力していきます。

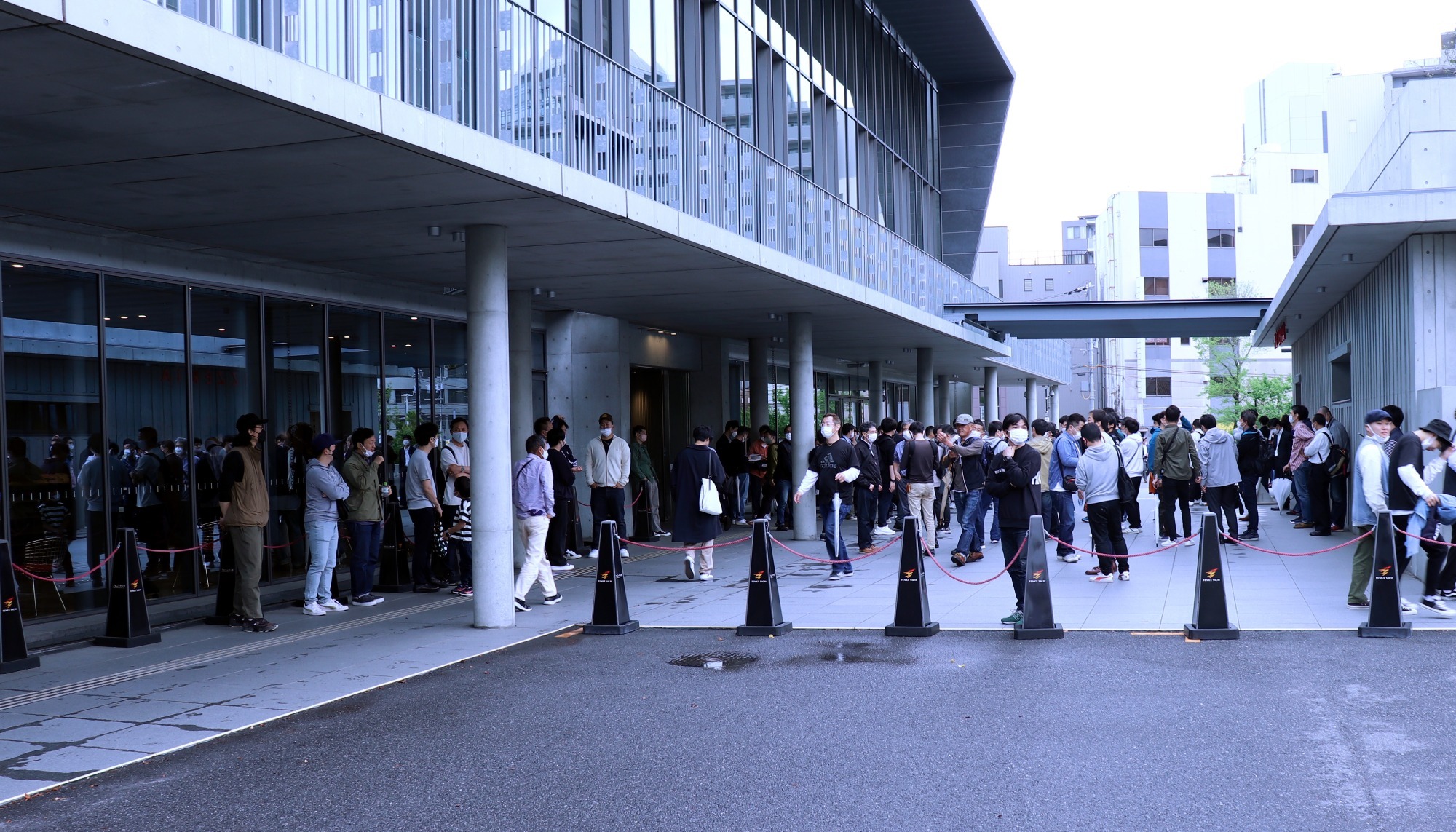

第94回地区メーデー

堺地区協議会

| 日 時 | 2023年4月30日(日)式典10:30~11:30 抽選会11:35~12:00 |

|---|---|

| 場 所 | フェニーチェ堺 大ホール |

| 参加者 | 約1,000人 |

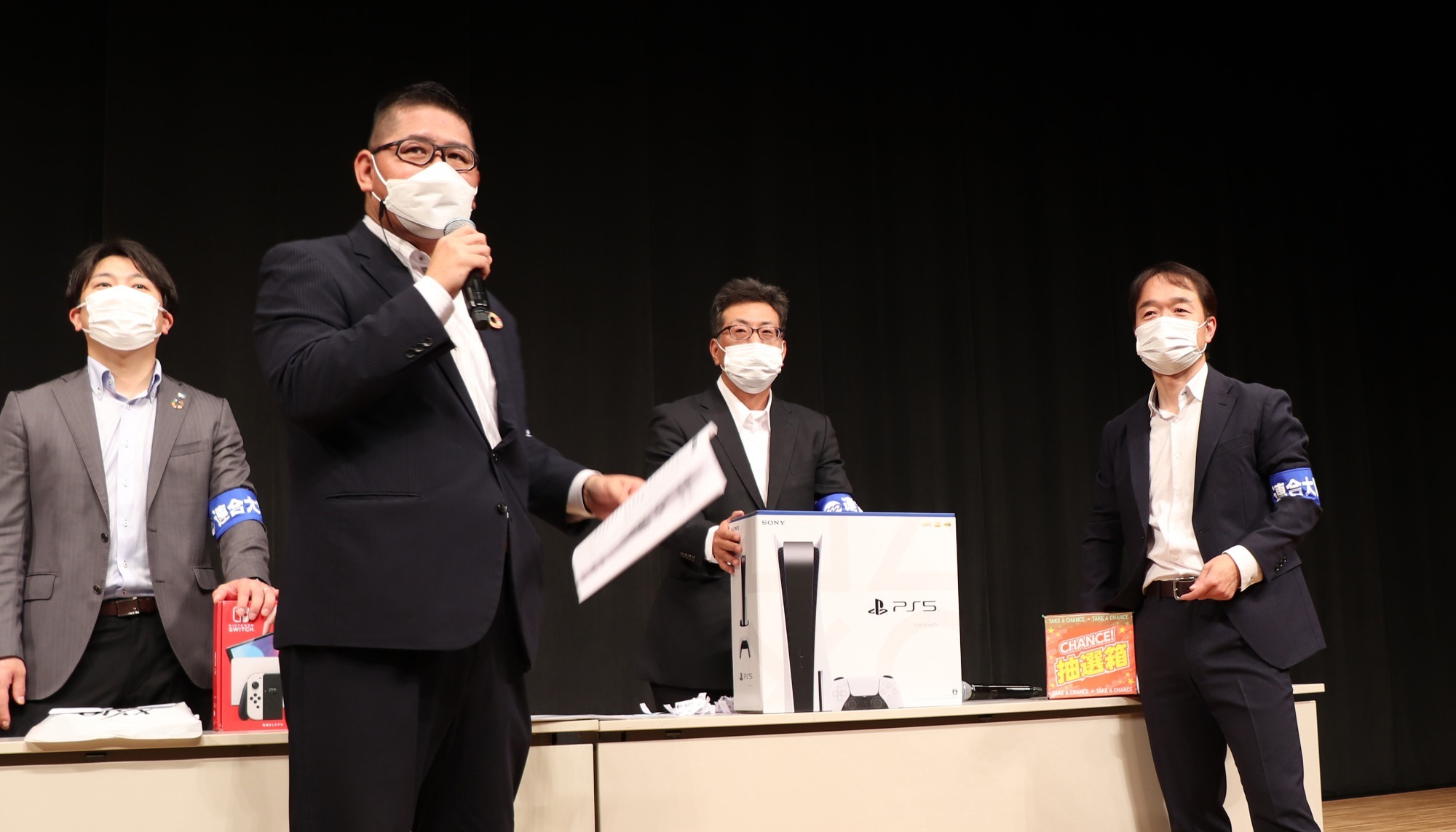

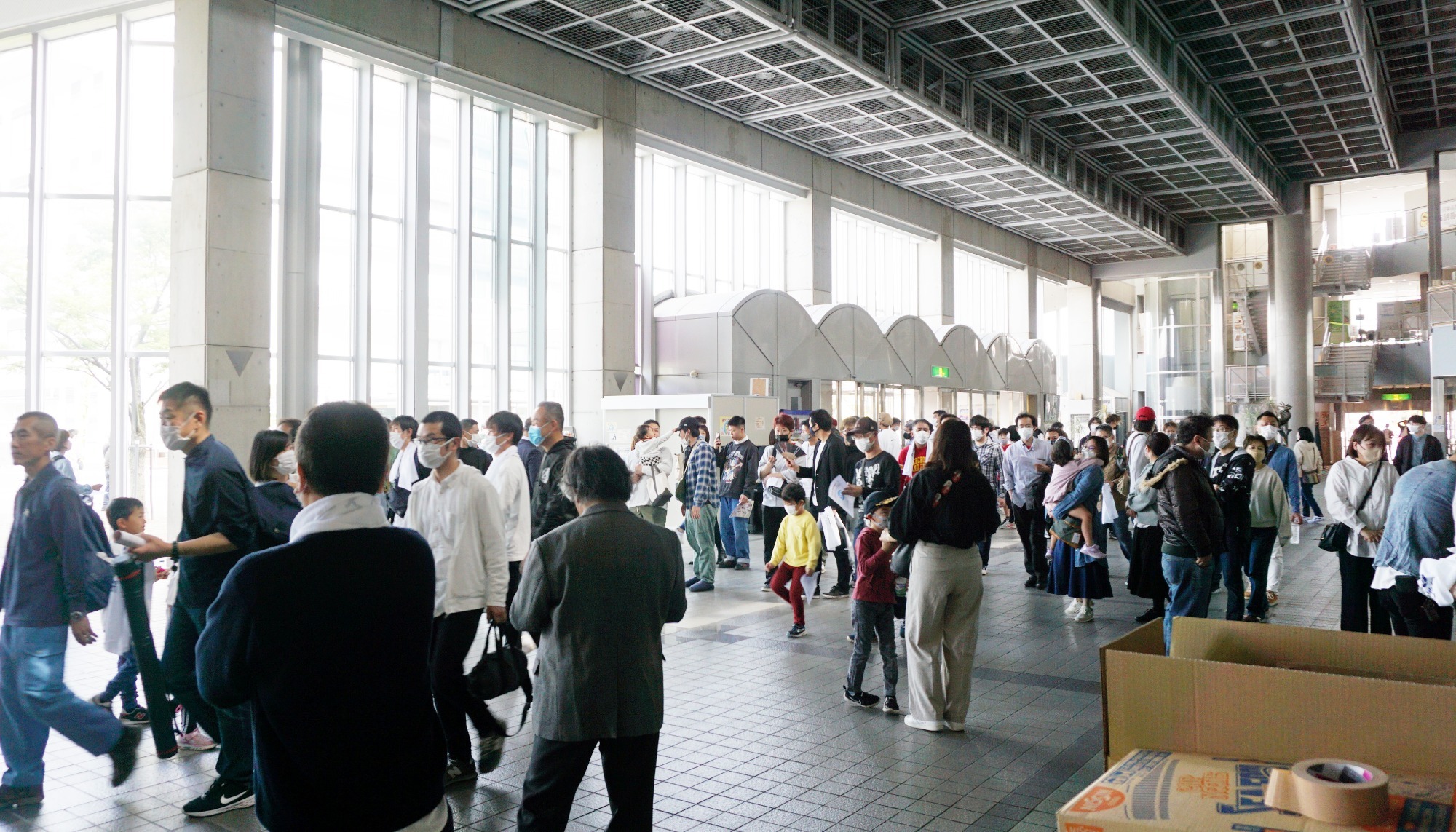

4月30日(日)、フェニーチェ堺にて、「第94回堺地区メーデー」を開催いたしました。

今回はコロナ禍で長らく見送っていた集合形式での開催を4年ぶりに行うことができました。また、今までとは場所を変えての開催となったにも関わらず、約1,000名という大勢の皆さんにお集まりいただけました。

冒頭、平間メーデー実行委員長より、メーデーの起源や意義に触れながら開会宣言がなされ、式典がスタートしました。

議長に、日本郵政グループ労組/堺西部支部の橋本一輝さん、JEC連合/堺化学労組の緒方七重さん、書記に自治労/堺市職員労組の北川達也さんを選出し、式典を進めて参りました。

多くの来賓の皆さまに第94回堺地区メーデーをお祝いいただき、式典中には、次期堺市長候補として堺地区推薦の野村友昭氏も駆けつけていただきました。ご挨拶の中で、現市政の課題について触れ、来る6月4日開催の堺市長選挙について意気込みを語っていただきました。

続いて私鉄総連/南海電鉄労組の山元和也さんによる堺市長選に向けた特別決議(案)、情報労連/NTT労組大阪南分会の中西紀子さんによるメーデー宣言(案)、がそれぞれ採択され、平間実行委員長によるガンバロー三唱で一致団結し、式典が終了いたしました。

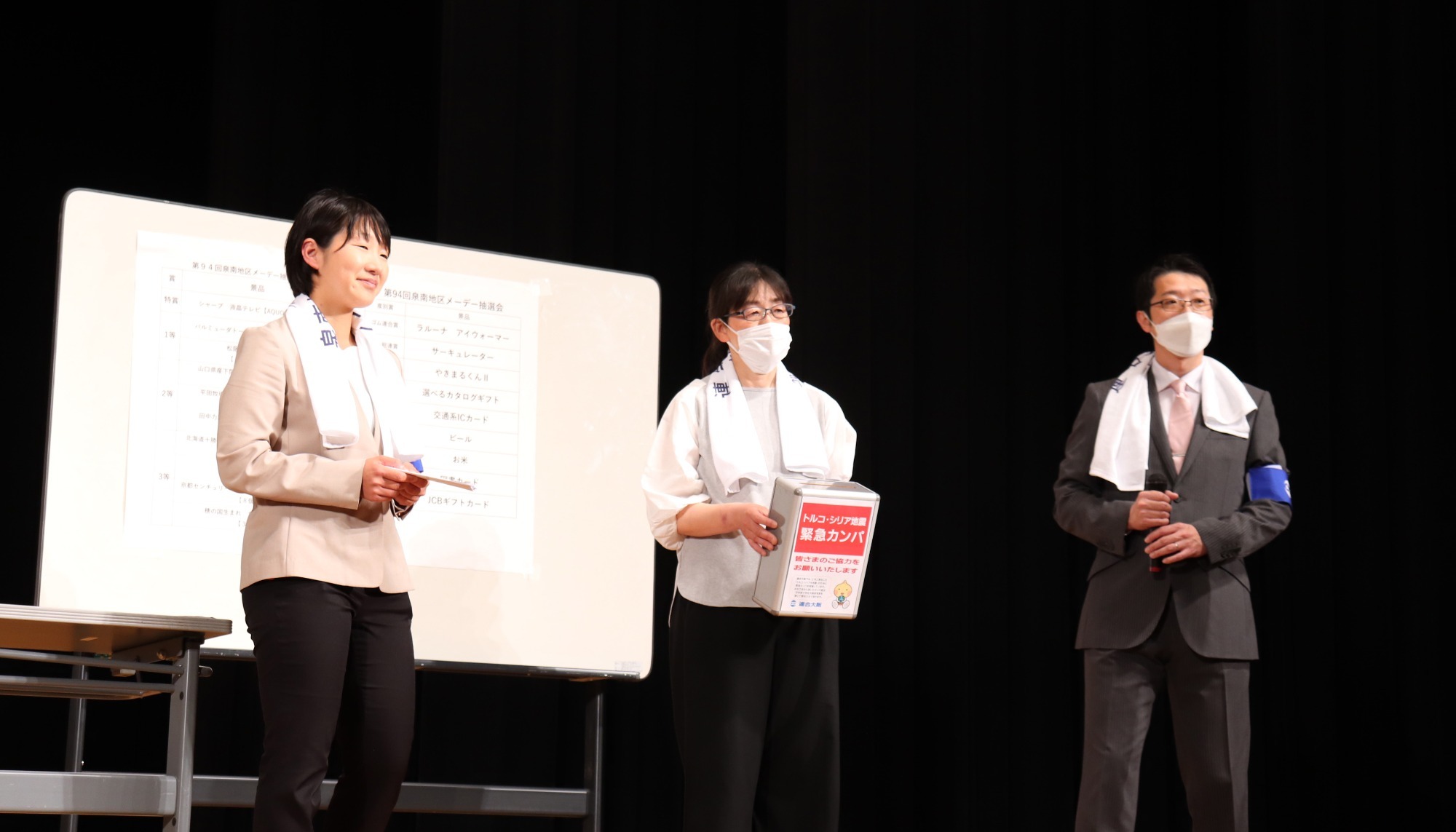

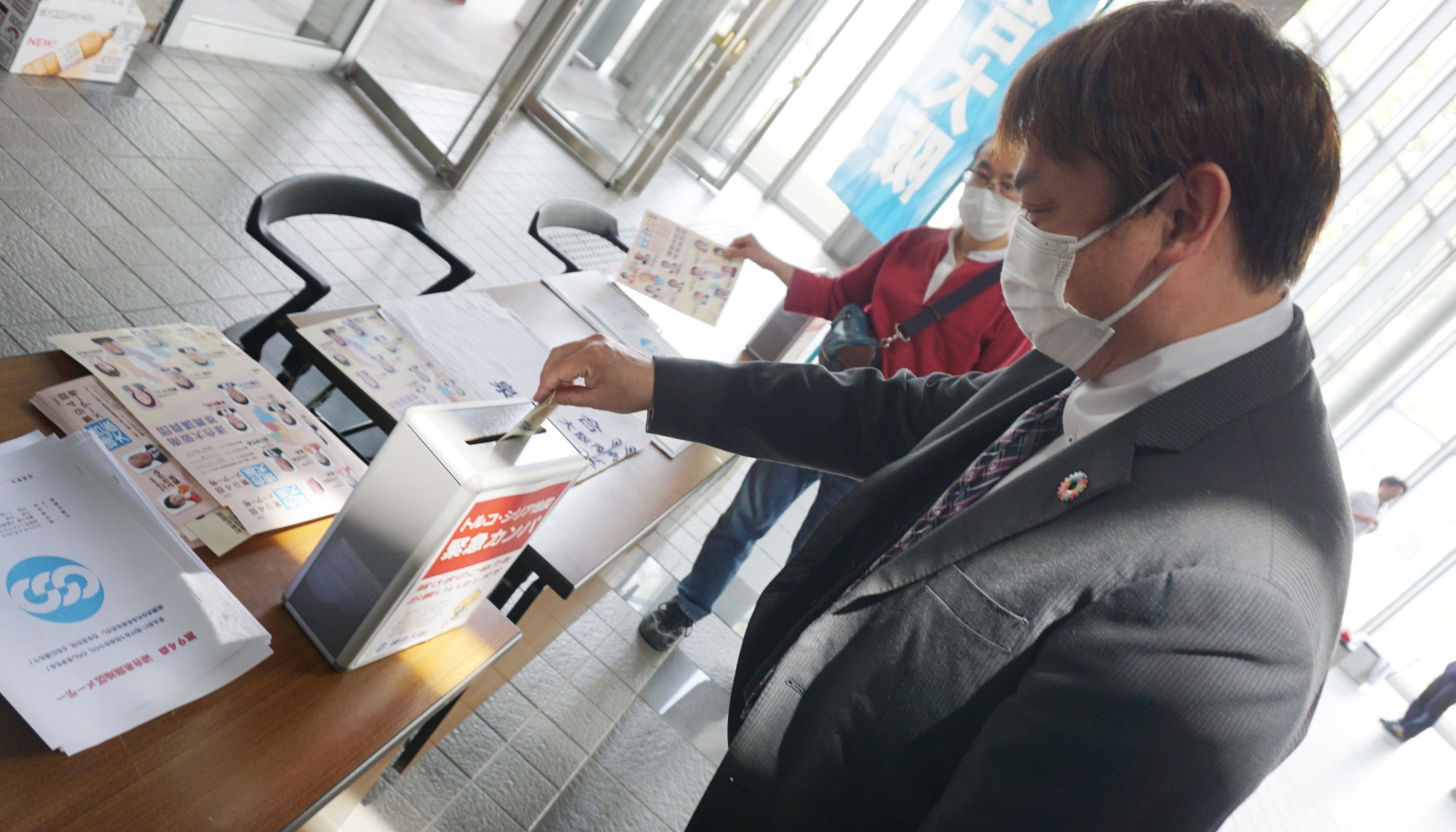

式典後はお待ちかねの大抽選会を行い、大盛況で第94回堺地区メーデーを終了いたしました。会場入口で行っておりました「トルコ・シリア支援カンパ」は皆さまのご協力により48,356円の善意を頂くことができました。また、今回初めて取り組んだ「フードドライブ」については非常に多くの食品をご提供頂くことができ、さかい子ども食堂ネットワーク事務局へ寄贈致しました。ご協力ありがとうございました。

日本では1920年に8時間労働を求めて行われた第1回メーデーから94年。諸先輩方の努力の元に今の労働条件があることを忘れず、更なる労働者の地位や条件の向上を目指し、連合堺地区協議会は活動を進めてまいります。

最後に、本メーデーの開催にあたり、多くの商品や協賛金をご提供いただきました組織のみなさま、準備運営に携わっていただいたスタッフの皆さま、本当にありがとうございました。心よりお礼申し上げます。

(連合堺地区協議会 事務局長 満重成祥)

泉州地区協議会

| 日 時 | 2023年5月1日(月)式典10:00~10:40 抽選会10:45~11:30 |

|---|---|

| 場 所 | 岸和田市 浪切ホール 大ホール |

| 参加者 | 役員20名、来賓9名を含む約1,000名 |

5月1日(月)、連合泉州地区の聖地でもある「浪切ホール」において、第94回メーデーを開催しました。

新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、2020年からWEB配信などで開催を継続し、何とか「働くすべての仲間の祭典」の灯を絶やさないよう、活動を継続してきました。久しぶりの現地開催ということもあり、役員の中には初めて運営に携わる方もおられましたが、皆さんのご協力もあり、滞りなく進行できました。開会の合図で幕が上がり、会場を埋め尽くす参加者を拝見した際には、「いつものメーデーが戻ってきた」という感情が沸き上がり、平日にも関わらず来場された組合員、ご家族の皆さんに、この場を借りして感謝を申し上げます。式典では和泉市議会の浜田ちあき議員の司会で開会し、主催者である田中議長には直近の出来事や地区協議会の活動紹介などについてご挨拶を頂戴しました。当日は、公私何かとご多忙の中、連合大阪南地域協議会より森議長が、和泉市の辻市長をはじめとする各自治体の首長、各団体より多くのご来賓の方々にもご出席いただき、メーデーに花を添えて頂きました。中橋副議長より「くらしをまもり、未来をつくる」特別決議案を、JAMジェイテクトPB労組の辻さんからメーデー宣言案が提案され、満場の拍手で採択されました。正木メーデー副実行委員長の閉会挨拶のあと、田中議長の力強いガンバロー三唱で第1部の式典は閉会となりました。

参加者の皆さんが楽しみにされている抽選会では、各単組のご協力のもと、119点の賞品を用意することができました。ご参加された皆さん、役員の方々のご協力もあり、スムーズに進行することができました。会場外では、連合大阪南地域協議会、連合泉州地協で取り組んでいるフードドライブの取り組みを実施した結果、多くの単組にご提供いただきました。頂戴した食品は、和泉市の浜田議員を通じて、和泉市の施設に提供していただきました。同時に、トルコ・シリア地震カンパも実施させて頂きました。集まった27,459円のカンパは、連合大阪「愛のカンパ」を通じて、被災地へ届けいていきます。

本メーデーは4年ぶりの開催となりましたが、来年も引き続き、聖地である浪切ホールで開催させて頂きます。是非とも多くの仲間の皆さんと「働くすべての仲間の祭典」を盛り上げ、継承していきたいと考えています。5月からは、新型コロナウイルスとの向き合い方が変わることになります。皆さんの生活と、各単組、企業が一日でも早く「いつも通り」に戻ることを祈念しています。

(第94回連合泉州地区メーデー実行委員長 北野善彦)

泉南地区協議会

| 日 時 | 2023年4月29日(土)式典9:45~10:45 抽選会11:00~11:45 |

|---|---|

| 場 所 | 貝塚市 コスモスシアター |

| 参加者 | 約1,000人 |

4月29日(土)、貝塚市コスモスシアターにおいて、連合泉南に結集する仲間とその家族約1000名が集まり第94回泉南地区協議会メーデーが開催されました。

当日は、西田副議長の司会進行により、第94回泉南地区メーデー開会が宣言され、第一部の式典が執り行われました。

冒頭、連合泉南地区協議会の岸議長より「本年4月23日投開票の統一地方自治体選挙に関し連合が推薦した候補者に対し、多大なるご支持・ご支援をいただいたことへの感謝の意を述べるとともに、働くことを軸とする安心社会の実現をめざし、組合員とその家族はもとより、すべての労働者が幸せの実現をめざす取組みをさらに強化していく」との主催者代表あいさつがありました。

次に来賓の方々からのごあいさつがあり、連合大阪大阪南地域協議会の佐野副議長より「2023春闘は、多くの組合が賃金水準の追求にこだわる取り組みを進めた結果、一定成果を上げた、今後もすべての働く者の賃金の「底上げ・底支え」「格差是正」実現に向け、更なるサポートを行っていく。また、すべての労働者が安心して暮らせる社会の実現をめざしていく」との力強い連帯のあいさつがありました。

続いて、大阪府商工労働部雇用推進室、総括主査、裏野様より室長メッセージの代読をいただいた後、泉南地区の行政4市3町の行政を代表し、中口岬町副町長よりごあいさつをいただきました。また、連合推薦の各級議員団を代表して、本年4月23日に執行された貝塚市議会議員選挙において5期目の当選を果たされた南野議員より当選御礼がありました。

続いて、片山事務局次長から祝電・メッセージが披露された後、バンドー化学労組、南海支部の半野さんからメーデー宣言(案)の提起を行なった後、参加者全員の拍手でメーデー宣言の採択を行い賛成多数で採択されました。続いて一部閉会あいさつを、第94回メーデー実行委員長の岩下副議長から、「団結がんばろう」三唱で締めくくられました。

第二部では、久利事務局次長の司会進行により、恒例の大抽選会が開催され、大いに盛り上がりました。

なお、メーデーの終了後には、開場前にて連合「愛のカンパ活動」トルコ・シリア地震支援カンパを実施し、参加者の皆さんから27,230円の善意を頂きました。合わせて実施した連合泉南フードドライブにおいても沢山のご協力をいただき貝塚市へお渡しする事が出来ました。ご協力ありがとうございました。

(連合泉南地区協議会 事務局長 澤田元博)

きずなの会こころ合わせイベント バーベキュー交流会

| 日 時 | 2023年4月15日(土)11:00~14:00 |

|---|---|

| 場 所 | 堺とれとれ市 |

| 参加者 | 20人 |

4月15日(土)11時~14時堺とれとれ市において20名の参加者で盛大に開催されました。あいにくの小雨模様でしたが、名古屋から山本学さんもこのイベントのためだけに帰阪され、昔話に花が咲き爆笑の連続でした。

バーベキューの中身はとれとれ市の高田組合長のご配慮で、魚介類が豊富で焼き方の伝授も頂き大変美味しくいただきました。森山衆議院議員、西てつし堺市議会議員、小堀せいじ堺市議会議員も特別参加され会員と有意義に交流されました。準備いただいた宮田さん、有難うございました。

役員研修会

| 日 時 | 2023年3月24日(金)18:30~19:30 |

|---|---|

| 場 所 | ユニオンセンター堺+オンライン(Zoom) |

| 参加者 | 43人(現地15人,オンライン28人) |

| 内 容 | (司会:荒木 研修委員) ①講義「大阪府知事選挙・大阪市長選挙・堺市長選挙について」 講師 連合大阪 井尻 事務局長 ②情勢報告&決意表明 堺地区 満重 事務局長 泉州地区 田中 議長 泉南地区 岸 議長 ③団結ガンバロー 岸 研修委員長 |

2023年3月24日(金)連合大阪大阪南地域協議会の第34年度役員研修会が、大阪南地域・地区協議会役員の参加者を得て、オンラインを併用して開催されました。当日は会場参加の役員を含め43人が参加しました。

森議長の主催者挨拶後、連合大阪井尻事務局長より、「大阪府知事選挙・大阪市長選挙・堺市長選挙について」をテーマに講義をいただきました。まず、健全な議会制民主主義(二元代表制)を取り戻すことの重要さを解説いただき、それらを実践するために連合大阪が行ってきた取り組みについて、苦労話や思いも交えながら語っていただきました。地域・地区役員の皆さんからは見えにくい部分についても知ることができ、連合運動への理解が深まったのではないでしょうか。

その後、堺・泉州・泉南地区より情勢報告と熱い決意表明を受け、最後に連合大阪南 岸 研修委員長の団結ガンバローで、会場・オンライン参加者全員が一体となり閉会となりました。

この研修会で学び感じた内容を、是非単組組合員の皆さんと共有して頂ければと思います。第9回ベルマーク寄贈訪問

| 日 時 | 2023年3月22日(水)10:00~10:30 |

|---|---|

| 場 所 | 大阪府立堺聴覚支援学校 |

| 点 数 | 24830.4点 |

| 参加者 | 社会貢献委員会 中井 委員長 大阪南地域協議会 森 議長 藤原 事務局長 |

連合大阪南社会貢献委員会を中心に取り組んでいる「ベルマーク運動」について、9回目となる寄贈に行ってきましたので報告します。

連合大阪大阪南地域協議会・大阪南地域労働者福祉協議会・近畿労働金庫・こくみん共済coop4団体の協同事業として2015年より取り組んでいる「ベルマーク運動」ですが、2022年の集計結果は、昨年のほぼ倍となる24830.4点となりました。昨年に引き続き収集いただいたベルマークを単組の皆さんで予め切り揃えていただきましたので集計作業がスムーズに進みました。「ベルマーク運動」が更に浸透したことを委員会として実感し、心より感謝申し上げます。| 回数 | 収集期間 | 寄贈先 | 点数 |

| 第1回 | 2015年9月~2015年12月 | 堺市立上神谷支援学校 | 3058.3点 |

| 第2回 | 2016年1月~2016年6月 | 堺市立上神谷支援学校 | 3045.7点 |

| 第3回 | 2016年7月~2016年12月 | 堺市立上神谷支援学校 | 4209.3点 |

| 第4回 | 2017年1月~2017年12月 | 大阪府立堺聴覚支援学校 | 11435.4点 |

| 第5回 | 2018年1月~2018年12月 | 大阪府立堺聴覚支援学校 | 9063.7点 |

| 第6回 | 2019年1月~2019年12月 | 大阪府立堺聴覚支援学校 | 18738.8点 |

| 第7回 | 2020年1月~2020年12月 | 大阪府立堺聴覚支援学校 | 10306.8点 |

| 第8回 | 2021年1月~2021年12月 | 大阪府立堺聴覚支援学校 | 12839.3点 |

| 第9回 | 2022年1月~2022年12月 | 大阪府立堺聴覚支援学校 | 24830.4点 |

2023年3月22日、社会貢献委員会として、寄贈先である「大阪府立堺聴覚支援学校」に伺いました。今年も、コロナウイルス対策を考慮して、中井委員長、森議長と事務局の最小限の訪問・寄贈とさせていただきました。学校側は、校長先生の吉田様、各学年担任代表の先生方が対応してくれました。

校長室で、中井委員長・森議長から集計されたベルマークを、吉田校長先生に受け取って頂き、記念写真を撮りました。

吉田校長先生から「昨年、寄贈いただいたベルマークは、予算要望しても叶わない教材の購入に役立たせていただいております。本年度は、物価高騰により予算が圧迫されては一部学校行事を中止しなければならない状況になっていました。新型コロナウイルスの感染対策もあって想定されない事態が起こっています。24000点もの点数をいただき、生徒の為に有意義に活用させていただきます。」と、感謝の言葉が述べられました。

堺聴覚支援学校の校区と連合大阪南地域の構成が同一であり、今後寄贈式だけではなく日頃の意見交換をさせていただいて、ベルマーク運動の寄贈とあわせて貢献できる内容を模索したいと考えます。私たちのできる地域貢献の一助として、今後とも活動の輪を広げ、より多くのベルマークを寄贈できるよう、啓発・取り組みを強化していきます。

ベルマークを送ってくれた皆さま(順不同)

- 三菱マテリアル三宝製作所労組

- セイサ労組

- DIC労組

- 新関西製鐵労組

- 泉南市職員組合

- コニカミノルタ労組関西支部

- 関西電力労組南大阪支部

- クボタさかいユニオン

- JP労組堺東部支部

- JP労組泉州南支部

- 栗本鐵工所堺工場労組

- シャープ労組堺支部

- 関西競走労組

- 浅香工業労組

- 山九労連関西西労組

- ダイベア労組

- 日鉄物流大阪労組

- 大阪労働者福祉協議会

- 大阪市地域協議会

- 浜田千秋和泉市議会議員

- きずなの会(佐々木栄一さん、藤原広行さん)

*この他にもたくさんの方にご協力頂きました。心より感謝申し上げます。

2023春季生活闘争 政策制度実現 総決起集会

| 日 時 | 2023年2月4日(土)17:00~18:00 |

|---|---|

| 場 所 | テクスピア大阪 小ホール |

| 参加者 | 73人 |

2023年2月4日(金)、テクスピア大阪小ホールをお借りして「2023春季生活闘争 政策制度実現 総決起集会」を開催いたしました。

この総決起集会には、大阪南地域・地区役員、大阪南きずなの会(旧OB会)役員、推薦議員、そして統一地方選挙予定候補者が結集しました。また、上部団体を代表して連合大阪の田中会長にもご出席を頂きました。

主催者代表挨拶では、大阪南地域協議会の森議長から、「今春闘に臨むに当たり、連合及び連合大阪の方針に則り、賃上げの実現で、すべての仲間の労働条件を向上させ、労働組合自らの力で経済の好循環を作り出す」との決意で闘いを貫徹することが確認されました。

次に、連合大阪の田中会長から、「岸田政権下において、統一教会問題や政治とカネの問題などで閣僚辞任が相次ぎ、政治の劣化が官僚の劣化につながり、国民生活の根底が揺らいでいる状況です。2023春季生活闘争のスローガンは「くらしをまもり、未来をつくる。」としています。連合は今闘争を「未来づくり春闘」と位置づけ、国・地方・産業・企業の各レベルで、問題意識の共有化に努め、ステージを変える転換点とする必要があります。働く仲間の力を結集し、「人への投資」賃上げから、社会的うねりを主体的につくることが不可欠であり、連合はその先頭に立って運動をけん引していかなければなりません。さらに、生活の基本となる地方の議会に、働く者の代弁者を送り出し地域社会への浸透を図らねばなりません。そのためには今春の統一地方選挙において、推薦候補者全員の当選を勝ち取っていかなければならない。ともにがんばりましょう!」との力強いエールを頂きました。

その後、統一地方選挙の予定候補者全員より、この選挙に挑む意気込みを各々にアピールして頂きました。

集会の終盤では、佐野副議長より「集会宣言(案)」が読み上げられ、満場の拍手で確認されました。

最後に森議長の力強いガンバロー三唱で絆を確かめ合い、閉会となりました。

連合大阪大阪南地域政策・政治フォーラム 第9回定期総会

| 日 時 | 2023年2月4日(土)15:00~17:00 |

|---|---|

| 場 所 | テクスピア大阪 小ホール |

| 参加者 | 学習会66人,定期総会70人 |

2023年2月4日(金)連合大阪大阪南地域政策・政治フォーラムの第9回定期総会が、大阪南地域・地区協議会役員、推薦議員・予定候補者、大阪南きずなの会(旧OB会)役員、計70名の参加者を得て、テクスピア大阪小ホールで開催されました。

第1部の学習会では、森代表幹事の開会挨拶の後、湘南ストーリーブランディング研究所代表の川上徹也様より、「人を惹きつけるスピーチ術」についてご講演いただきました。

アリストテレスの「説得の三要素」に始まり、「冒頭のツカミ方5カ条」や「結末の締め方5カ条」など、スピーチをする際に押さえておきたいツボを惜しみなく伝授いただき、労組役員・議員共に今後に役立てようと熱心に聞き入っていました。

第2部の定期総会では、木畑代表幹事・森山顧問の素晴らしい挨拶に続き、西幹事長から経過報告並びに会計報告、谷野会計監査から会計監査報告がなされました。

その後、西幹事長から協議事項として、第9期活動方針(案)・第9期予算(案)・第9・10期役員体制(案)が提案され、全て確認されました。

特に活動方針では、「第20回統一地方選挙・大阪府市・堺市長選挙」において、これまでの国政選挙の総括を踏まえて、連合に集う働く仲間と、志を同じくする推薦議員・候補者とが、信頼の絆のもと対等な立場でしっかりと連携し、ともに目的を達成するため、活動の強化と組織の発展に取り組んでいくことが確認されました。

最後に、司会の平間副代表幹事から閉会の挨拶をいただき、総会は盛会裏に終了しました。

土曜日の開催にも関わらず、多くの方々にご参加いただき、本当にありがとうございました。「働くことを軸とする安心社会」を実現するため、連携する議員・候補者との絆を深めながら、大阪南政策・政治フォーラムを更に前進させていきましょう。