活動報告

2025年

第29回定期総会

| 日 時 | 2025年11月11日(火)17:00~17:45 |

|---|---|

| 場 所 | ホテルアゴーラリージェンシー大阪堺 |

| 参加者 | 来賓1名、役員24名、代議員65名 |

| 総会議長 | JAMジェイテクトPB労組 北野善彦さん |

次第

<来賓挨拶>

大阪労働者福祉協議会 黒田専務理事

<報告>

2024年度活動経過報告

2024年度会計決算報告及び会計監査報告

<議案>

第1号議案 2025年度活動方針(案)

第2号議案 2025年度予算(案)

第3号議案 2025・2026年度役員選出(案)

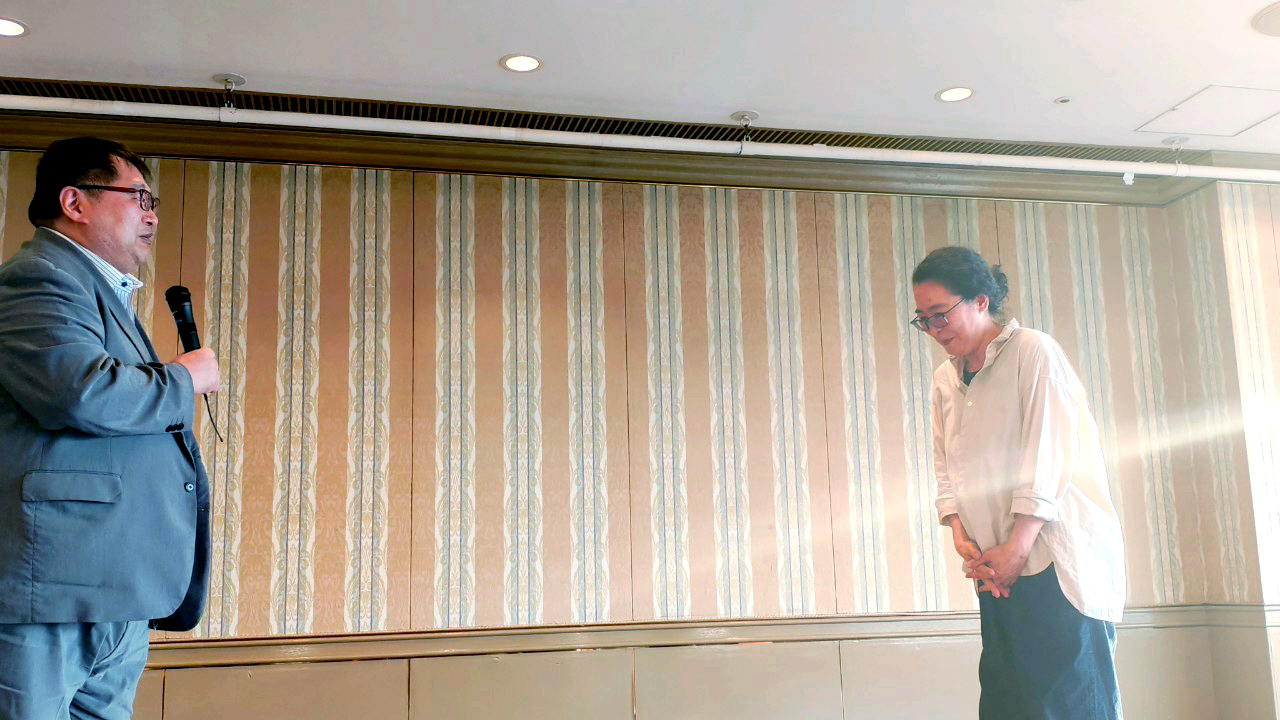

ホテルアゴーラリージェンシー大阪堺にて、第29回定期総会を開催しました。冒頭、大阪労福協 黒田専務理事よりご祝辞を頂戴しました。

続いて、活動経過報告を牟田事務局次長から、決算報告を南田事務局次長から、会計監査報告を藤原会計監査からそれぞれ報告を頂き、確認されました。

その後、2025年度の活動方針及び予算、2025・2026年度役員が可決され、新年度がスタートしました。

2024年度にて退任された役員の皆様におかれましては、大阪南地域協議会の発展にご尽力いただきましたことに敬意を表するとともに、心から感謝申し上げます。

<2024年度退任役員>

前 会長 森 義仁 (基幹労連 三菱マテリアル三宝製作所労組)

前 副会長 山下 一房 (JP労組 日本郵政グループ労組 泉州南支部)

前 事務局長 牟田 和広 (JAM ジェイテクトPB労組)

前 事務局次長 満重 成祥 (電機連合 シャープ労組)

前 事務局次長 澤田 元博 (自治労 貝塚市労連)

前 幹事(兼務)会計監査 常見 典正 (近畿労働金庫 堺支店)

前 幹事(兼務)会計監査 小森 崇史 (こくみん共済coop 大阪南推進課)

前 幹事 井上 靖 (JAM 旭精工労組)

前 幹事 堀田 真吾 (基幹労連 IHI労連 堺支部)

2025年度活動方針

Ⅰ.はじめに

大阪南地域労働者福祉協議会(以下大阪南労福協)では、労働団体・福祉事業団体との連携を強化しながら、大阪南地域において「労働を中心とする福祉型社会」の創設に努力してきました。

本年も、多くの自然災害が発生しました。世界的な気候変動が進む中、地域コミュニティの重要性を再確認し、防災・減災に取り組んでいかなければなりません。

新自由主義が叫ばれる中、急激にグローバル経済が発展し、世界は一つの経済圏にまとまるかのような進展を見せました。しかし、世界的な保護主義の台頭が、経済的な格差を固定したまま、グローバル経済の扉を閉じようとしており、紛争は今も各地で続いています。

日本においても、貧富の格差は益々増大し、固定化されつつあります。主食である米政策は、その脆弱性を露呈し、右往左往のあげく、政策を転換するに至りました。しかし、この段に至っても消費者保護の観点は置き去りにされており、貧困の固定化は進む一方です。

歴史的な猛暑は常態化し、物価高は固定され、国民生活に直接的かつ甚大なダメージを与えています。特に大阪では“子どもの貧困、非正規労働、失業者、ひとり親・障がい者の雇用”等の課題が浮き彫りとなっています。こうした背景から、(一社)大阪労働者福祉協議会(以下大阪労福協)は、困難に直面している方々へ「ろうふくエール基金」を活用した支援を実施しました。大阪南労福協としても、子どもの貧困の解消に向けた取り組みの第一歩として、連合大阪南と連携し、「子ども食堂」への具体的な支援に取り組んでいます。

この様な状況のなか「転ばぬ先の杖」は、今こそ必要とされています。組合員相互の助け合いである共済と、事業経営である保険との違いをしっかりと説明しながら、こくみん共済coop<全労済>事業を強化・推進していきます。

また、将来に対する不安を少しでも軽減するため、生活に必要な資金や、教育に必要な資金、老後に向けた資金運用など、労働者に寄り添う金融機関が必要です。労働者が作った、労働者の為の福祉金融機関であるろうきん事業を強化・推進していきます。

「労福協の2030年ビジョン」を達成するためには、過度に強調されてきた自己責任社会の延長線ではなく、様々な事情を抱える人たちの新たな結びつきを基礎にした「連帯社会」の実現が不可欠です。私たちは、その「連帯社会」のベースとなる「地域共生社会づくり」に向けて、大阪の地で具体的な実践を地道に積み上げていかなければなりません。

大阪南地域で働く未組織労働者や、地域に居住する生活者を含めて、支え合い・助け合いの輪を広げられるよう、生活サポート事業や文化事業の強化・推進を行います。特に子供の貧困に焦点を当て、誰ひとり取り残される事の無い社会の構築に向けた取り組みを強化・推進していきます。

大阪南労福協は、大阪労福協の事業・活動方針に則り、労働団体、福祉事業団体との連携をこれまで以上に強化し、基本理念に基づく運動・活動を、2025年度も全力で展開していきます。

Ⅱ.具体的な事業活動

1.生活サポート事業・文化活動

(1)相談事業(ライフサポートセンター大阪南)

相談件数の減少に伴い、電話相談事業は2024年9月より大阪中央へ集約されましたが、地域の勤労者をサポートする拠点として、「ライフサポートセンター大阪南」は継続して設置します。

社会的な不安が蔓延する中、潜在的なニーズを拾い上げられるよう、様々なツールを活用しながら、広報活動を強化していきます。

(2)教育事業(退職準備セミナー)

大阪労福協主催・大阪南労福協共催で実施します。(2025年度大阪南開催月:12月・5月)

(3)文化事業

①大阪労福協主催「なにわ美術展」「時局講演会」への積極的な参加を呼びかけます。

②独自での開催についても模索・検討します。

2.社会的課題への取り組み

(1)奨学金制度改善・教育費負担軽減に向けた取り組み

中央労福協・大阪労福協と連携し、奨学金制度改善・教育費負担軽減に向けた取り組みを引き続き進めます。

(2)自治体への政策・制度要請

大阪労福協が実施する、大阪府への政策・制度要請について、大阪南地域に関係するものがあれば、連携して対応して行きます。

3.労働者福祉の発展に向けた取り組み

(1)労働者自主福祉講座の開催

より多くの働く仲間に、労働者自主福祉運動の歴史や理念、課題などについて理解してもらえるよう、労働団体と連携しながら労働者自主福祉講座を開催します。

(2)全国福祉強化キャンペーンの実施

中央労福協で2014年から始まったこのキャンペーンは、全国で一体感を持てる取り組みとするため、一定期間共通テーマで全国的に集中した取り組みを行っています。2025年は10月~11月を期間とし、「地域に一歩踏み出そう!」を共通テーマとして取り組みが進められています。

地方労福協は47都道府県すべてに設置されており、それぞれが地域の事情や特性に応じて多種多様な活動を展開しています。各地域のNPOや市民団体など多様な団体と“つながり”を作り、労福協の役割を果たすべく、大阪労福協と連携して取り組みを進めていきます。

4.関係団体との連携による労働者自主福祉事業の発展・拡大

(1)労働団体との連携

ライフサポートセンターなど、労福協事業に対する理解を広げるため、労働団体の機関会議への参加等を通じて、地域連合や構成組織との連携を図っていきます。

(2)労働福祉事業団体(近畿労働金庫・こくみん共済coop<全労済>)との連携

労働福祉事業の原点は、労働者の自主福祉運動です。事業団体の生まれた経緯や歴史を学習し、労福協・労働組合・事業団体が「業者とお客様」の関係ではなく、「ともに運動する主体」であることを再認識する必要があります。その上で、各事業団体との連携を強化し、自主福祉運動の発展に努めます。

(3)中小企業福祉団体との連携

中小企業における労働福祉事業の向上のため、中小企業福祉サービスセンターとの連携を強化します。特に、(公財)堺市勤労者福祉サービスセンターとの連携を強化し、退職準備セミナーの周知や福祉事業への協力体制を整えます。

5.文化・スポーツ活動など交流事業の取り組み

地域で働く仲間の連帯・支え合い・絆の強化に向けて、文化・スポーツ活動など交流事業に積極的に取り組みます。また、労働団体の地域・地区組織との共同による、地域性を生かした参加しやすい環境での交流事業企画にも援助しながら、引き続き福祉活動の活性化に取り組みます。

(1)地区協選抜対抗ボウリング大会

ボウリング大会は、一番身近な交流事業として定着しています。各地区協の皆さんの協力を得ながら、幅広い参加の呼びかけを行い、組織間の親睦と地域の活性化を目的とした交流事業として継続していきます。

(2)健康づくりイベント

ウォーキングで適度に汗を流し、バーベキューで交流する事業として、大阪南地域9市4町をめぐっています。地域の魅力発信も念頭に置きながら、今後の開催地と取り組みを検討し継続実施します。

(3)労組事務担当者交流会

本交流会は、労働団体の事務担当者を対象とした交流の場として定着しています。スキルアップセミナーを配置しながら、産業を超えた絆の形成に寄与するため、近畿労働金庫、こくみん共済coop<全労済>の協力を得ながら強化・継続していきます。

6.地域貢献活動

(1)災害ボランティア活動などの自然災害対策の取り組み

昨今、大きな自然災害が多発しています。大阪労福協と連携しながら、地域の復旧・復興、防災・減災に貢献できるよう努めます。また、災害支援カンパ等の取り組みにも貢献できるよう努めます。

(2)ベルマーク運動

連合大阪大阪南地域協議会、大阪南労福協、近畿労働金庫、こくみん共済coop<全労済>の4団体で取り組みを強化し、地域の支援学校を中心に寄贈を実施します。

(3)各種福利厚生の斡旋

勤労者の生活に具体的なメリットのある斡旋ができるよう、各団体・事業者との契約などに取り組みます。

(4)出会いの場の提供

地域社会の発展には、地域に根ざして生活する勤労者の増加が不可欠です。企業や産業を超えた「出会い」の場の提供として、恋活事業(CROSS×UNION)を継続・実施します。

7.広報活動

(1)ラポール

毎月1回発行する広報誌「ラポール」は、大阪労福協や地域労福協、事業団体の活動を報告する重要な広報媒体となっています。引き続き紙面の充実に協力するとともに、労働団体や構成組織への展開に努めます。

(2)ホームページ

大阪労福協や地域連合のホームページは、退職準備セミナーや時局講演会の開催周知等、重要な情報発信源となっています。今後もタイムリーな情報発信に努めます。

Ⅲ.会議運営等

1.大阪労福協関係

大阪労福協の主催する会議に参加し、連携を強化します。

(1)理事会

(2)地域労福協事務局長・事業団体連絡会議

(3)大阪労福協・5地域労福協合同研修会

(4)その他

2.大阪南地域労福協

事業運営の審議・意見交換及び各事業団体から事業内容の報告を求めるなど、地域に密着した組織運営を行っていきます。実施にあたっては、オンライン参加等、より参画しやすい形態の企画・運営に努力します。

(1)三役会議 毎月定例開催を基本とし、計画します。

(2)幹事会 毎月定例開催を基本とし、計画します。

(3)事務局長会議 2カ月に1回の定例開催を基本とし、計画します。

(4)その他 イベントの企画等、適宜開催します。

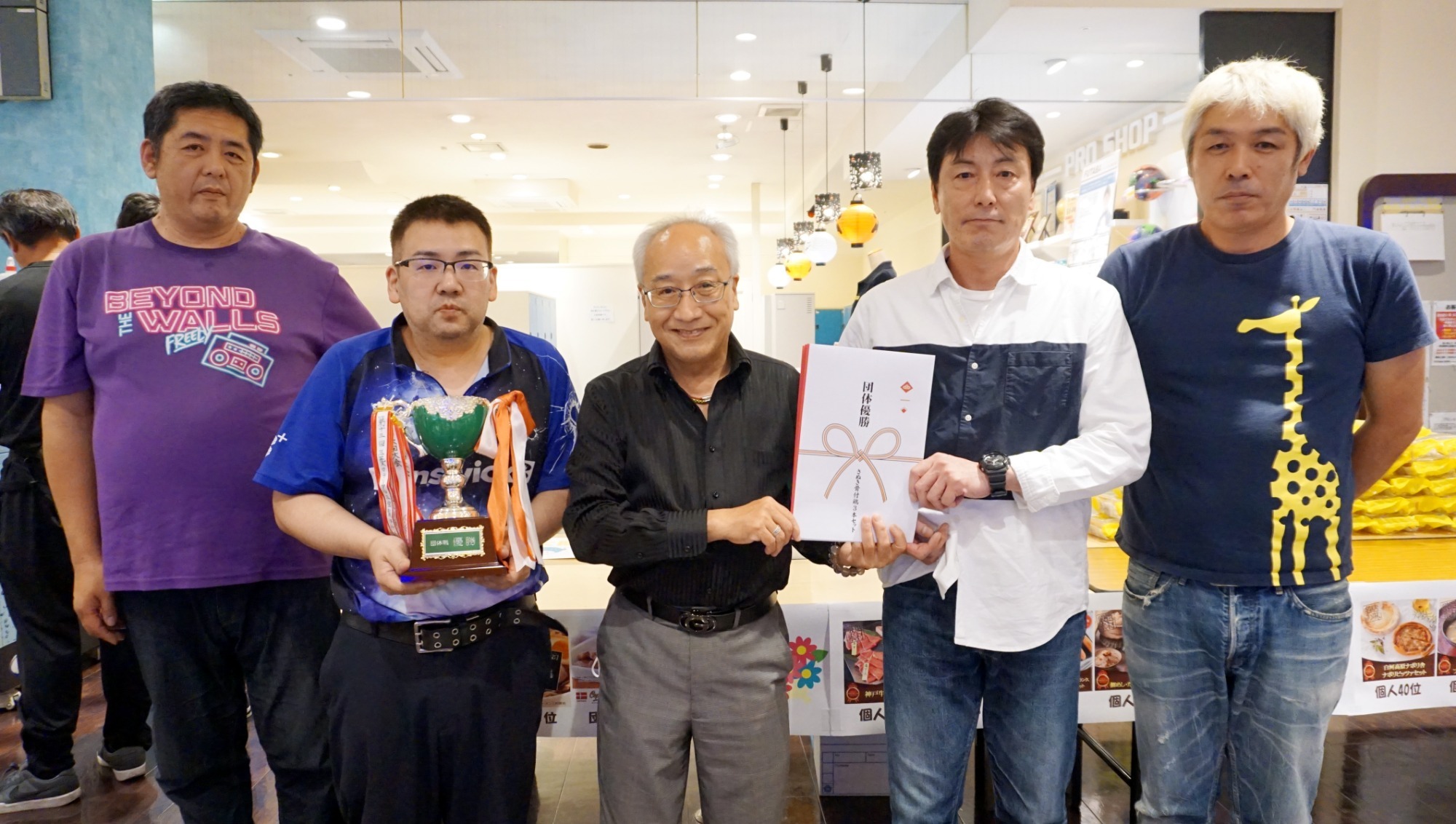

第15回地区協選抜対抗ボウリング大会

| 日 時 | 2025年10月10日(金)18:30~20:15 |

|---|---|

| 場 所 | フタバボウル泉大津店 |

| 参加者 | 各地区6チーム 計18チーム(72人) |

大阪南地域労福協主催「第15回地区協選抜対抗ボウリング大会」を10月10日(金)「フタバボウル泉大津店」にて開催しました。堺・泉州・泉南地区で予選を行い、それぞれ選抜5チーム+役員チームでの対抗戦として実施し、白熱したゲームが繰り広げられました。

大会の結果は、個人戦・団体戦共にJP労組堺西部支部さんが圧倒的な差で優勝されました。また、地区対抗戦では、新ルールである「地区役員チーム対決」(勝利地区にプラス300点)を見事制した泉州地区が優勝を果たし、これまでの各地区優勝回数が3地区とも5回タイとなりました。

昨年より新ルールとして採用した「終了時間ペナルティ」(20時以降のプレーは5分毎にマイナス100点)の効果もあり、今年も待ち時間無くスムーズな進行が出来たのも良かったと思います。

これからもルールを見直しながら楽しい大会作りを心がけてまいりますので、ご参加宜しくお願い致します。

【結果】地区対抗戦

| 順位 | 地区 | 予選平均 | 始球式加点 | 本選合計点 | 役員対決 | 総合系 | 1位との差 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1位 | 泉州地区 | 1,042 | 140 | 6,976 | 300 | 8,458 | ― |

| 2位 | 泉南地区 | 1,084 | 180 | 7,124 | 0 | 8,388 | 70 |

| 3位 | 堺地区 | 1,060 | 160 | 6,999 | 0 | 8,219 | 239 |

◆優勝回数:堺地区5回,泉州地区5回,泉南地区5回

◆始球式ハンデ:ストライクor1ピン+300点,2~9ピン 1ピンにつき20点,議長欠席 -200点

◆地区役員チーム対決:最も合計点数が高かった役員チームに+300点

【結果】団体戦

| 順位 | 単組名 | 2ゲームトータルスコア |

|---|---|---|

| 1位 | JP労組堺西部支部 | 1,426 |

| 2位 | 三菱マテリアル三宝製作所労組 | 1,394 |

| 3位 | JP労組泉州南支部 | 1,339 |

| 4位 | 阪南市職員組合 | 1,304 |

| 5位 | 日鉄建材労組大阪支部 | 1,257 |

【結果】個人戦

| 順位 | 地区 | 単組名 | 氏名 | 2ゲームトータルスコア |

|---|---|---|---|---|

| 1位 | 堺 | JP労組堺西部支部 | 吉岡 明 | 491 |

| 2位 | 泉州 | 泉州地区役員 | 田中 政史 | 434 |

| 3位 | 堺 | JP労組堺西部支部 | 中尾 友哉 | 427 |

| 4位 | 泉南 | JP労組泉州南支部 | 北戸 和彦 | 417 |

| 5位 | 泉南 | 神鋼鋼線工業労組 | 〆野 和美 | 398 |

第15回地区協選抜対抗ボウリング大会 地区予選

堺地区協議会

| 日 時 | 2025年8月26日(火)18:30~20:40 |

|---|---|

| 場 所 | ラウンドワン堺駅前店 |

| 参加者 | 20単組(団体)/21チーム/84名 |

【結果】団体戦上位5チーム(大阪南決勝大会出場予定)

| 順位 | 単組名 | 2ゲームトータルスコア |

|---|---|---|

| 1位 | JP労組堺西部支部 | 1,330 |

| 2位 | 三菱マテリアル三宝製作所労組 | 1,319 |

| 3位 | 旭精工労組 | 1,224 |

| 4位 | 関西電力労組南大阪・岸和田支部 | 1,219 |

| 5位 | 近畿労働金庫堺支店 | 1,210 |

泉州地区協議会

| 日 時 | 2025年9月10日(水)18:30~20:30 |

|---|---|

| 場 所 | フタバボウル泉大津店 |

| 参加者 | 15単組(団体)/18チーム/72名 |

【結果】団体戦上位5チーム(大阪南決勝大会出場予定)

| 順位 | 単組名 | 2ゲームトータルスコア |

|---|---|---|

| 1位 | 日鉄建材労組大阪支部 | 1,267 |

| 2位 | 朝日ウッドテック労組 | 1,223 |

| 3位 | 忠岡町職員組合 | 1,179 |

| 4位 | 北海鉄工労組 | 1,146 |

| 5位 | 住友ゴム労組泉大津支部 | 1,125 |

泉南地区協議会

| 日 時 | 2025年9月5日(金)18:30~20:30 |

|---|---|

| 場 所 | 泉南市ストライクス |

| 参加者 | 12単組(団体)/14チーム/56名 |

【結果】団体戦上位5チーム(大阪南決勝大会出場予定)

| 順位 | 単組名 | 2ゲームトータルスコア |

|---|---|---|

| 1位 | JP労組泉州南支部 | 1,263 |

| 2位 | 阪南市職員組合 | 1,255 |

| 3位 | 神鋼鋼線工業労組 二色浜地区 | 1,235 |

| 4位 | バンドー化学労組 | 1,195 |

| 5位 | 田尻町職員組合 | 1,176 |

第15回労組事務担当者交流会

| 日 時 | 2025年6月13日(金)工場見学15:00~16:30/懇親会17:15~19:00 |

|---|---|

| 場 所 | 堺化学工業(株)/ホテルアゴーラリージェンシー大阪堺 |

| 参加者 | 26名(学習会26名,懇親会26名) |

2025年6月13日(金)、大阪南地域労働者福祉協議会の「労組事務担当者交流会」を開催しました。本交流会は、大阪南地域における連合加盟単組で組合事務を担当いただいている方々を対象としており、大阪労福協、近畿労働金庫、こくみん共済coopの皆様にもご参加いただいております。

第1部として、堺化学工業(株)様・堺化学労働組合様のご協力を得て、工場見学を実施しました。本社ビルの3階会議室に集合し、先ずは人事課長の松村様から、企業の概要についてご説明をいただきました。風邪薬の「改源」や、バリウムの製造は良く知られていますが、電子部品の素材や触媒、化粧品など、創業100年を超える老舗企業の多岐にわたる取り組みに圧倒されました。

その後、2グループに分かれて工場見学です。多くの計測機器が設置された研究所では、肉眼では見えない微粒子の品質を確保するため、様々な努力がなされていました。工場では、製品の加工現場を見学するとともに、歴史ある建屋を大切に使いながら、最先端のエネルギー管理を導入するなど、時代に合わせて変化する事の重要性を学びました。

改めまして、堺化学工業の皆さまに、心より御礼申し上げます。有難う御座いました。

第2部の懇親会は、ホテルアゴーラリージェンシー大阪堺の26階に移動して実施しました。堺港を一望するきれいな景色を見ながら、豪華なホテルディナーを楽しみました。

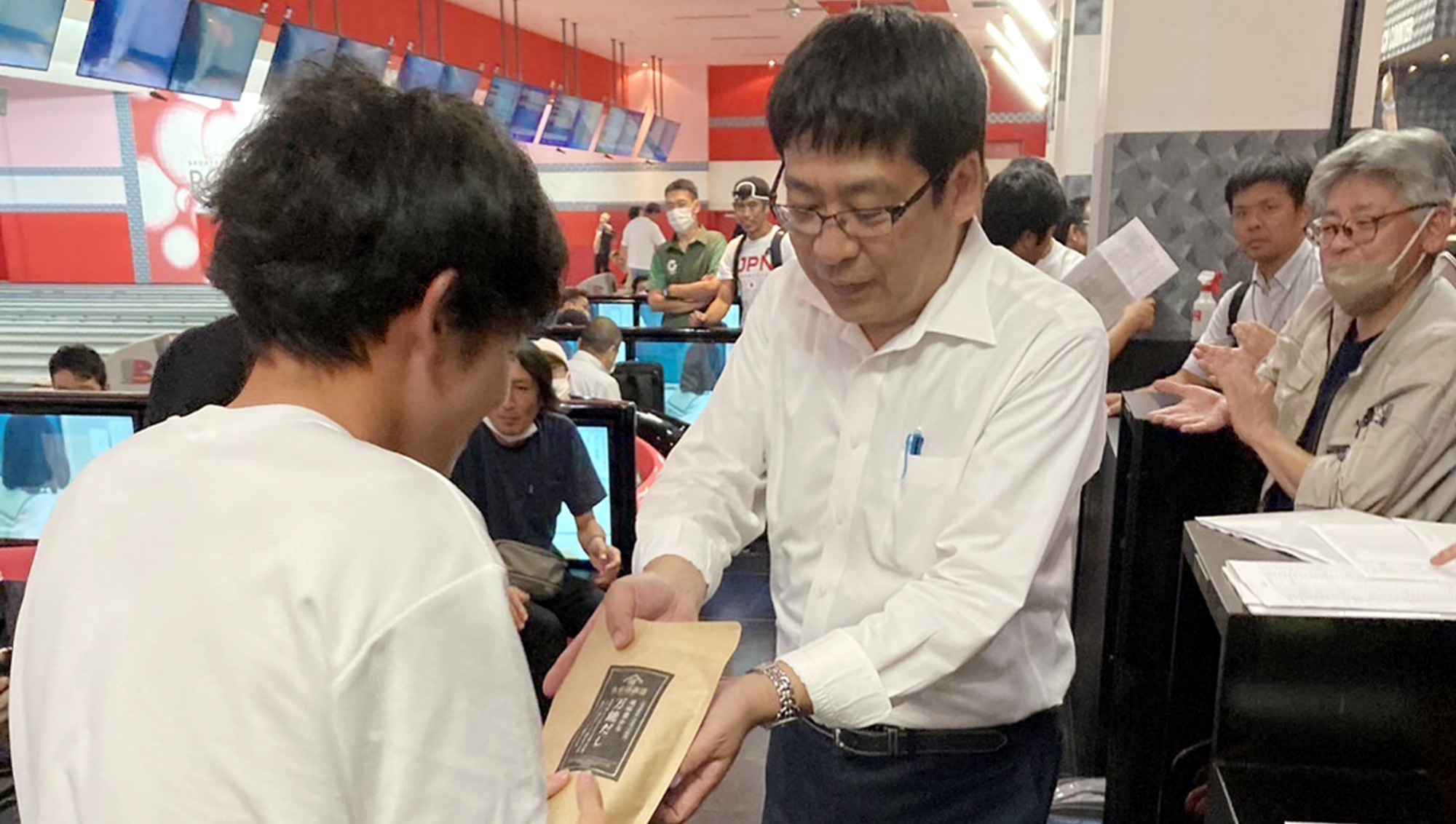

イベントとしては、予告していなかった「委員長から事務員への感謝の言葉」と、恒例の抽選会を実施しました。今回は、スイーツバイキングに力を入れて準備しましたので、最後まで、楽しんでいただけたものと思います。

最後は、見事1等に当選されたこくみん共済coopの荻田さんに中締めをお願いし、無事交流会を終了することができました。

初めての工場見学でしたが、非常に好評でしたので、今後も様々な工場と組合事務所を見学できるよう、検討していきます。参加者並びに当該単組のご理解、ご協力に感謝を申し上げ、第15回目となりました交流会の報告とさせていただきます。

第15回健康づくりイベント 森を楽しみつくそう!大泉緑地ウォーキング&BBQ

| 日 時 | 2025年4月19日(土)10:00~13:00 |

|---|---|

| 場 所 | 大泉緑地 |

| 参加者 | 67人(+ペット2匹) |

2025年4月19日(土)、第15回となる大阪南労福協主催「健康づくりイベント」を開催しました。このイベントは大阪南9市4町の魅力を再確認するとともに、組合員とその家族の健康増進を目的として、ウォーキング&BBQを開催するイベントです。今回は、堺市でも有数の緑地公園である「大泉緑地」で実施しました。

当日は春の晴天に恵まれ、参加者68人中55人がウォーキングから参加されました。大泉緑地の噴水前に集合した皆さんは、参加者の目印であるサイリウムを腕に付けて出発です。時間の関係もあり、北側を半周するルートとなり、30分程度のウォーキングとなりました。ただ、最寄りの大阪メトロ新金岡駅から集合場所まで30分近くかかりましたので、到着した参加者の中には汗だくの人も少なくありませんでした。本当に、ご苦労様でした。

11時からはBBQです。今回は、大泉緑地の中ほどにある「GoodBBQ」で開催しました。

例年通り森会長の挨拶と乾杯でスタートし、11時45分より、事務局次長3人による「抽選会」を行いました。番号が呼ばれると、走ってくる子どもたちが、賞品を見て「これじゃない…」って感じの目をして帰る姿も、おもちゃが当たって喜び勇んで戻る姿も微笑ましかったです。賞品をご提供頂いた単組・団体の皆様に、改めて感謝申し上げます。

また、ペット同伴可ということで、ワンちゃんを連れて来て頂いたご家族があり、子どもはもちろん大人からも大人気でした。

抽選会終了後、12時40分に参加者全員で集合写真を撮影し中締めとしました。

今回の会場となった大泉緑地は、環境としては最高なのですが、南の方から来られる方には交通の便が悪いのが難点でした。皆さまからのご意見があればどんどん取り入れて参りますので、是非お気軽にご要望をお聞かせください。これからもご家族・同僚お誘い合わせの上ご参加いただければ幸いです。

Special thanks!!

<抽選会賞品提供団体様>

- 大阪労働者福祉協議会

旭精工労組

- 三菱マテリアル三宝製作所労組

- 朝日ウッドテック労組

- JP労組泉州南支部

- 泉南市職員組合

- 泉大津市労連

- 栗本鉄工所堺工場労組

- 大阪ガス労組泉北支部

- バンドー化学労組南海支部

- セイサ労組

- 連合大阪堺地区協議会

- 連合大阪泉州地区協議会

- 連合大阪泉南地区協議会

- 近畿労働金庫

- こくみん共済coop

(順不同・賞品合計44個)

ご協力に心より感謝申しあげます!

第6回恋活事業 CROSS×UNION

| 日 時 | 2025年2月14日(金)19:00~21:00 |

|---|---|

| 場 所 | Salon de Lien |

| 対象者 | 20歳以上の独身者 |

| 参加者 | 35人(女性14人,男性21人) |

2025年2月14日(金)、堺東にあるレストラン“Salon

de Lien”にて、第6回恋活事業「CROSS×UNION」を開催しました。友達づくりをコンセプトとしているこのイベントも6回目となります。今回は、より親しみやすいイベントを目指し、名称を「労組異業種交流会」から「CROSS×UNION(クロス×ユニオン)」へと改めました。

今年も19:00にスタート。予定時間にはほぼ全員が揃い、無事に開会することができました。堅苦しさを無くすため、主催者挨拶は省略し、乾杯も司会の蛯原さん・南田さんにお願いしました。

今年は、女性の参加者が比較的多く、6テーブルに分ける事ができたため、1テーブル6人までの少数となり、会話も弾んでいたように思います。一定の時間が経過すると、男性陣のみテーブルを移動し、新たな女性陣との交流になります。もっと話したかったと、この時点で連絡先を交換していた人もいたようです。

メインイベントは、豪華賞品が当たるじゃんけん大会。負けた人は、自分の名前カードを勝った人に渡します。決勝戦に残ったのは女性2人。どちらも、これまで負けてきた人の名前カードを持っていますが、優勝した人が持つ名前カードの参加者の方が良い賞品になるため、参加者全員、それぞれの代表者を応援し、盛り上がりました。優勝者、準優勝者から、それぞれの名前カードに当たる参加者に賞品を渡してもらい、じゃんけん大会は終了です。

その後はフリータイム。これまで話せなかった人の所にいったり、もう一度話したい人の所にいったり、二次会の約束をしたりと、とても盛り上がっていました。最後に、じゃんけん大会の優勝者から閉会の挨拶をいただき、20:30に中締めとしました。

今回くらいの男女比率で開催できると、少人数で会話が盛り上がるためか、例年のような「酔いつぶれる男性」がいませんでした。開催の前日まで、女性参加者の選出に努力いただいた各産別・単組に心からお礼申し上げますとともに、来年の第7回も、是非ご協力ください。

今後も労働者福祉事業として、皆さんの笑顔と幸せのために企画・運営してまいりますので、来年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。

2024年

子ども食堂クリスマスケーキ寄贈

泉州地区

| 日 時 | 2024年12月19日(木)13:30~14:30 |

|---|---|

| 寄贈先 | てらこやハッピー |

| 寄贈品 | クリスマスケーキ200個(大阪南労福協・泉州地区で折半) |

泉南地区

| 日 時 | 2024年12月23日(月)18:00~19:00 |

|---|---|

| 寄贈先 | ほしぞらみんな食堂 |

| 寄贈品 | クリスマスケーキ40個(大阪南労福協で補助) |

第28回定期総会

| 日 時 | 2024年11月7日(木)17:00~17:45 |

|---|---|

| 場 所 | ホテルアゴーラリージェンシー大阪堺 春慶 |

| 参加者 | 来賓1名,役員23名,代議員85名 |

| 総会議長 | JAMダイキン工業労組堺支部 林 卓生 さん |

次第

<来賓挨拶>

大阪労働者福祉協議会 黒田専務理事

<報告>

2023年度活動経過報告

2023年度会計決算報告及び会計監査報告

<議案>

第1号議案 2024年度活動方針(案)

第2号議案 2024年度予算(案)

第3号議案 役員の一部交代について

2024年11月7日(木)ホテルアゴーラリージェンシー大阪堺にて、第28回定期総会を開催しました。冒頭、大阪労福協 黒田専務理事よりご祝辞を頂戴しました。

続いて、活動経過報告を澤田事務局次長から、決算報告を蛯原事務局次長から、会計監査報告を小森会計監査から報告いただき、確認されました。

その後、2024年度の活動方針と予算、役員の一部交代が可決され、新年度がスタートしました。

2023年度にて退任された役員の皆様におかれましては、大阪南地域協議会の発展にご尽力いただきましたことに敬意を表するとともに、心から感謝申し上げます。

<2022年度退任役員>

前 事務局次長 澤田 元博 (自治労 貝塚市労連 副執行委員長)

前 幹事 永田 龍馬 (電力総連 関西電力労組南大阪・岸和田支部 前支部長)

前 幹事 小原 一也 (私鉄総連 南海電気鉄道労組 副委員長)

前 幹事 正木 成彰 (ゴム連合 住友ゴム労組泉大津支部 前書記長)

前 幹事 田中 祐太 (JEC連合 コスモ石油労組 副委員長)

前 幹事 濱磯 孝司 (情報労連 NTT労組大阪南分会 前分会長)

前 幹事 川上 茂 (航空連合 JAL労組大阪支部 前執行委員)

2024年度活動方針

大阪南地域労働者福祉協議会(以下大阪南労福協)では、労働団体・福祉事業団体との連携を強化しながら、大阪南地域において「労働を中心とする福祉型社会」の創設に努力してきました。

1月1日に発生した能登半島地震にはじまり、宮崎日向灘での地震では、南海トラフ地震臨時情報が発信されるなど、益々大規模災害が身近なものとなってきました。各被災地の復興・復旧に協力するとともに、地域コミュニティの重要性を再確認し、防災・減災に取り組んでいかなければなりません。

コロナ禍において脆弱さを露呈した日本のセーフティネットは、まさに社会的に弱い立場におかれた方々に深刻な影響を及ぼしました。記録的な猛暑の中、歴史的な物価高は生活に直接的かつ甚大なダメージを与え、貧困の問題が更に深刻さを増しています。特に大阪では“子どもの貧困、非正規労働、失業者、ひとり親・障がい者の雇用”等の課題が浮き彫りとなっています。こうした背景から、(一社)大阪労働者福祉協議会(以下大阪労福協)は、困難に直面している方々へ「ろうふくエール基金」を活用した支援を実施しました。大阪南労福協としても、子どもの貧困の解消に向けた取り組みの第一歩として、連合大阪南と連携し、「子ども食堂」への具体的な支援に取り組んでいます。

この様な状況のなか「転ばぬ先の杖」は、今こそ必要とされています。組合員相互の助け合いである共済と、事業経営である保険との違いをしっかりと説明しながら、こくみん共済coop<全労済>事業を強化・推進していきます。

また、将来に対する不安を少しでも軽減するため、生活に必要な資金や、教育に必要な資金、老後に向けた資金運用など、労働者に寄り添う金融機関が必要です。労働者が作った、労働者の為の福祉金融機関であるろうきん事業を強化・推進していきます。

「労福協の2030年ビジョン」を達成するためには、過度に強調されてきた自己責任社会の延長線ではなく、様々な事情を抱える人たちの新たな結びつきを基礎にした「連帯社会」の実現が不可欠です。私たちは、その「連帯社会」のベースとなる「地域共生社会づくり」に向けて、大阪の地で具体的な実践を地道に積み上げていかなければなりません。

私たち、大阪南地域で働く未組織労働者や、地域に居住する生活者を含めて、支え合い・助け合いの輪を広げられるよう、生活サポート事業や文化事業の強化・推進を行います。特に子供の貧困に焦点を当て、誰ひとり取り残される事の無い社会の構築に向けた取り組みを強化・推進していきます。

大阪南労福協は、大阪労福協の事業・活動方針に則り、労働団体、福祉事業団体との連携をこれまで以上に強化し、基本理念に基づく運動・活動を、2024年度も全力で展開していきます。

Ⅱ.具体的な事業活動

1.生活サポート事業・文化活動

(1)相談事業(ライフサポートセンター大阪南)

エルおおさか(大阪府立労働センター4F)に本部を置きながら、相談事業の地域拠点として活動しています。地域の勤労者をサポートする拠点として、一層の充実を図っていきます。

しかし、相談件数は減少傾向にあります。社会的な不安が蔓延する中、誰かに相談したいと思っている人は決して少なくないと考えます。潜在的なニーズを拾い上げられるよう、様々なツールを活用しながら、広報活動を強化していきます。

(2)教育事業(退職準備セミナー)

大阪労福協主催・大阪南労福協共催で実施します。コロナ禍で確立したZoomウェビナーを活用したオンライン開催についても、積極的な参加を呼びかけます。

(3)文化事業

①大阪労福協主催「なにわ美術展」「時局講演会」については、積極的な参加を呼びかけます。

②独自での開催についても模索・検討します。

2.社会的課題への取り組み

(1)奨学金問題への取り組み

給付型奨学金制度は創設されたものの、まだまだ質・量とも不十分です。中央労福協・大阪労福協と連携し、奨学金制度改善に向けた取り組みを引き続き進めます。

(2)自治体への政策・制度要請

大阪労福協が実施する、大阪府への政策・制度要請について、大阪南地域に関係するものがあれば、連携して対応して行きます。

3.労働者福祉の発展に向けた取り組み

(1)労働者自主福祉講座の開催

より多くの働く仲間に、労働者自主福祉運動の歴史や理念、課題などについて理解してもらえるよう、労働団体と連携しながら労働者自主福祉講座を開催します。

(2)全国福祉強化キャンペーンの実施

中央労福協で2014年から始まったこのキャンペーンは、全国で一体感を持てる取り組みとするため、共通テーマ・統一行動の指針を設定し、一定期間共通テーマで全国的に集中した取り組みを行ってきました。その結果、奨学金制度の改善に象徴されるように、他団体とのネットワークや連携を通じ、社会へのアピールを高めるとともに、労働者福祉の充実を図ることができました。

2023年度についても引き続き、「労働者福祉運動で、共助の輪を地域に広げよう!」「生活・就労支援を地域ネットワークで支えよう!」「合言葉は“今こそ、労福協の力を”」を共通テーマとして取り組みが進められています。

大阪労福協と連携して、取り組みを進めていきます。

4.関係団体との連携による労働者自主福祉事業の発展・拡大

(1)労働団体との連携

ライフサポートセンターなど、労福協事業に対する理解を広げるため、労働団体の機関会議への参加等を通じて、地域連合や構成組織との連携を図っていきます。

(2)労働福祉事業団体(近畿労働金庫・こくみん共済coop<全労済>)との連携

労働福祉事業の原点は、労働者の自主福祉運動です。事業団体の生まれた経緯や歴史を学習し、労福協・労働組合・事業団体が「業者とお客様」の関係ではなく、「ともに運動する主体」であることを再認識する必要があります。その上で、各事業団体との連携を強化し、自主福祉運動の発展に努めます。

(3)中小企業福祉団体との連携

中小企業における労働福祉事業の向上のため、中小企業福祉サービスセンターとの連携を強化します。特に、(公財)堺市勤労者福祉サービスセンターとの連携を強化し、退職準備セミナーの周知や福祉事業への協力体制を整えます。

5.文化・スポーツ活動など交流事業の取り組み

地域で働く仲間の連帯・支え合い・絆の強化に向けて、文化・スポーツ活動など交流事業に積極的に取り組みます。

また、労働団体の地域・地区組織との共同による、地域性を生かした参加しやすい環境での交流事業企画にも援助しながら、引き続き福祉活動の活性化に取り組みます。下記の具体的な取り組みの実施にあたっては「ポストコロナ」を見据えた企画・運営に努力します。

(1)地区協選抜対抗ボウリング大会

ボウリング大会は、一番身近な交流事業として定着しています。各地区協の皆さんの協力を得ながら、幅広い参加の呼びかけを行い、組織間の親睦と地域の活性化を目的とした交流事業として継続していきます。

(2)健康づくりイベント

ウォーキングで適度に汗を流し、バーベキューで交流する事業として、大阪南地域9市4町をめぐっています。一巡したことから、地域の魅力発信も念頭に置きながら、今後の開催地と取り組みを検討し強化・継続します。

(3)労組事務担当者交流会

労働団体の事務担当者を対象とした交流の場として、定着いたしました。スキルアップセミナーを配置しながら、産業を超えた絆の形成に寄与するため、近畿労働金庫、こくみん共済coop<全労済>の協力を得ながら強化・継続していきます。

6.地域貢献活動

(1)災害ボランティア活動などの自然災害対策の取り組み

昨今、大きな自然災害が多発しています。大阪労福協と連携しながら、地域の復旧・復興、防災・減災に貢献できるよう努めます。また、災害支援カンパ等の取り組みにも貢献できるよう努めます。

(2)ベルマーク運動

連合大阪大阪南地域協議会、大阪南労福協、近畿労働金庫、こくみん共済coop<全労済>の4団体で取り組みを強化し、地域の支援学校を中心に寄贈を実施します。

(3)各種福利厚生の斡旋

勤労者の生活に具体的なメリットのある斡旋ができるよう、各団体・事業者との契約などに取り組みます。

(4)出会いの場の提供

地域社会の発展には、地域に根ざして生活する勤労者の増加が不可欠です。企業や産業を超えた「出会い」の場の提供として、恋活事業を継続・実施します。実施にあたっては「ポストコロナ」を見据えた企画・運営に努力します。

7.広報活動

(1)ラポール

毎月1回発行する広報誌「ラポール」は、大阪労福協や地域労福協、事業団体の活動を報告する重要な広報媒体となっています。引き続き紙面の充実に協力するとともに、労働団体や構成組織への展開に努めます。

(2)ホームページ

大阪労福協や地域連合のホームページは、退職準備セミナーや時局講演会の開催周知等、重要な情報発信源となっています。今回、ホームページをリニューアルし随時更新が可能となったことから、更なるタイムリーな情報発信に努めます。

Ⅲ.会議運営等

1.大阪労福協関係

大阪労福協の主催する会議に参加し、連携を強化します。

(1)理事会

(2)地域労福協事務局長・事業団体連絡会議

(3)その他

2.大阪南地域労福協

事業運営の審議・意見交換及び各事業団体から事業内容の報告を求めるなど、地域に密着した組織運営を行っていきます。実施にあたっては「ポストコロナ」を見据え、オンライン参加等、より参画しやすい形態の企画・運営に努力します。

(1)三役会議 毎月定例開催を基本とし、計画します。

(2)幹事会 毎月定例開催を基本とし、計画します。

(3)事務局長会議 2カ月に1回の定例開催を基本とし、計画します。

(4)その他 イベントの企画等、適宜開催します。

第14回地区協選抜対抗ボウリング大会

| 日 時 | 2024年10月18日(金)18:30~20:15 |

|---|---|

| 場 所 | フタバボウル泉大津店 |

| 参加者 | 各地区6チーム 計18チーム(72人) |

大阪南地域労福協主催「第14回地区協選抜対抗ボウリング大会」を10月18日(金)「フタバボウル泉大津店」にて開催しました。堺・泉州・泉南地区で予選を行い、それぞれ選抜5チーム+役員チームでの対抗戦として実施し、白熱したゲームが繰り広げられました。

大会の結果は、個人戦・団体戦共に三菱マテリアル三宝製作所労組さんが優勝され、団体戦は昨年に続き連覇となりました。更に、地区対抗戦でも堺地区が優勝を果たし、こちらも連覇となりました。おめでとうございます。

また、今年より新ルールとして「終了時間ペナルティ」を設け、20時以降もプレーを続けているチームは5分毎にマイナス100点としたところ、5分前には全てのプレーが終わり、例年より15分早く表彰式まで終える事ができました。待ち時間も減り大変スムーズに進行出来ましたので、今後も継続出来ればと考えています。

これからも皆さんに楽しんでもらえるよう、様々な企画を実施していきますので、今後ともよろしくお願いします。ありがとうございました。

【結果】地区対抗戦

| 順位 | 地区 | 予選平均 | 始球式加点 | 本戦合計点 | 総合計 |

| 1位 | 堺地区 | 1,047 | 180(9ピン) | 7,350 | 8,577 |

| 2位 | 泉南地区 | 1,044 | 0(0ピン) | 7,202 | 8,246 |

| 3位 | 泉州地区 | 1,052 | 160(8ピン) | 6,866 | 8,078 |

◆優勝回数:堺地区5回,泉州地区4回,泉南地区5回

◆始球式ハンデ:ストライクor1ピン+300点,2~9ピン 1ピンにつき20点,議長欠席 -200点

【結果】団体戦(参加数 18チーム)

| 順位 | 単組名 | 2ゲームトータルスコア |

|---|---|---|

| 1位 | 三菱マテリアル三宝製作所労組 | 1,485 |

| 2位 | バンドー化学労組 | 1,466 |

| 3位 | JP労組泉州南支部 | 1,303 |

| 4位 | 大阪ガス労組南部支部 | 1,295 |

| 5位 | JP労組堺西部支部 | 1,291 |

【結果】個人戦(参加数 72人)

| 順位 | 地区 | 単組名 | 氏名 | 2ゲームトータルスコア |

| 1位 | 堺 | 三菱マテリアル三宝製作所労組 | 水沼 誠 | 431 |

| 2位 | 泉南 | バンドー化学労組 | 中平 義人 | 399 |

| 3位 | 泉南 | バンドー化学労組 | 北野 義和 | 386 |

| 4位 | 堺 | 三菱マテリアル三宝製作所労組 | 筒井 重之 | 384 |

| 5位 | 泉南 | バンドー化学労組 | 北野 義之 | 374 |

第14回地区協選抜対抗ボウリング大会 地区予選

堺地区協議会

| 日 時 | 2024年9月11日(水)18:30~20:30 |

|---|---|

| 場 所 | ラウンドワン堺駅前店 |

| 参加者 | 21単組(団体)/23チーム/92名 |

【結果】団体戦上位5チーム(大阪南決勝大会出場予定)

| 順位 | 単組名 | 2ゲームトータルスコア |

|---|---|---|

| 1位 | JP労組堺西部支部 | 1,372 |

| 2位 | 三菱マテリアル堺工場労組 | 1,232 |

| 3位 | 関電労組南大阪・岸和田支部 | 1,220 |

| 4位 | 三菱マテリアル三宝製作所労組 | 1,207 |

| 5位 | 大阪ガス労組南部支部 | 1,184 |

泉州地区協議会

| 日 時 | 2024年9月11日(水)18:30~20:30 |

|---|---|

| 場 所 | フタバボウル泉大津店 |

| 参加者 | 15単組(団体)/18チーム/72名 |

【結果】団体戦上位5チーム(大阪南決勝大会出場予定)

| 順位 | 単組名 | 2ゲームトータルスコア |

|---|---|---|

| 1位 | 日鉄建材労組大阪支部 | 1,278 |

| 2位 | 朝日ウッドテック労組 | 1,206 |

| 3位 | 関電労組南大阪・岸和田支部岸和田分会 | 1,183 |

| 4位 | 大阪ガス労組泉北支部 | 1,162 |

| 5位 | 住友ゴム労組泉大津支部 | 1,122 |

泉南地区協議会

| 日 時 | 2024年9月20日(金)18:30~20:30 |

|---|---|

| 場 所 | 泉南市ストライクス |

| 参加者 | 13単組(団体)/17チーム/68名 |

【結果】団体戦上位5チーム(大阪南決勝大会出場予定)

| 順位 | 単組名 | 2ゲームトータルスコア |

|---|---|---|

| 1位 | 阪南市職員組合 | 1,412 |

| 2位 | バンドー化学労組 | 1,410 |

| 3位 | JP労組泉州南支部 | 1,286 |

| 4位 | 田尻町職員組合 | 1,184 |

| 5位 | 神鋼鋼線工業労組二色浜地区 | 1,184 |

第14回労組事務担当者交流会

| 日 時 | 2024年6月14日(金)学習会16:30~17:40 懇親会18:00~20:30 |

|---|---|

| 場 所 | ユニオンセンター堺/ピッコロカプリーチョ |

| 参加者 | 28人(学習会28人,懇親会27人) |

2024年6月14日(金)、大阪南地域労働者福祉協議会の「労組事務担当者交流会」を開催しました。本交流会は、大阪南地域における連合加盟単組で組合事務を担当いただいている方々を対象としており、大阪労福協、近畿労働金庫、こくみん共済coopの皆様にもご参加いただいております。

第1部の学習会では、「Excelの便利機能を活用して作業効率をあげよう!」と題して、日本郵便大阪国際郵便局の成田様より、Excelの使い方について講義をいただきました。

成田様は大変Excelに長けていらっしゃり、郵便局の業務でも積極的に活用されているとのことでJP労組様よりご紹介頂いたのですが、講師は初めてということで、始まる前は少し緊張されていました。ですが、講義が始まると初めてとは思えない程流暢にお話しされており、説明の仕方や質問を挟むタイミングも丁寧で、参加者も自然と講義に集中することが出来ていました。

講義内容としては、初歩のショートカットキーから関数、条件付き書式、テーブルの使い方、更にはマクロやWebスクレイピング(ウェブサイトから情報を抽出する技術)にまで触れて頂きました。さすがにマクロ以降は高度過ぎて皆さん苦笑いで聞いていましたが、Excelでこんなに凄いことが出来るんだ!ということが分かっただけでも勉強になったと思います。

改めまして、成田様には心より御礼申し上げます。有難う御座いました。

第2部の懇親会は、同じビルの1階にあるピッコロカプリーチョで実施しました。毎年恒例の大阪労福協

間瀬職員による挨拶と乾杯を皮切りに、豪華なイタリアンのコースと美味しいワインが出され、会場は直ぐに楽しそうな笑い声でいっぱいになりました。

イベントについては、今年も昨年同様予算の関係で賞品が一本しか用意出来ませんでしたので、抽選会ではなく「あみだくじ」で当選者を決めさせて頂きました。皆さんに横線を書いて頂いたのですが、斜めや一本飛ばしなど個性的な線が多く楽しませて頂きました。

最後は、見事当選されたコニカミノルタ労組の川本さんに中締めをお願いし、無事交流会を終了することが出来ました。

今後も、何か一つでも持ち帰る事のできる講座と、笑顔になれる時間作りを目標に企画・運営に取り組んで参ります。参加者並びに当該単組のご理解、ご協力に感謝を申し上げ、第14回目となりました本交流会の報告とさせていただきます。

第14回健康づくりイベント 世界遺産のまちを歩く 堺市ウォーキング&大仙公園BBQ

| 日 時 | 2024年4月20日(土)11:00~15:00 |

|---|---|

| 場 所 | 三国ヶ丘駅屋上公園「みくにん広場」~大仙公園内「ICOROBA Cafe

Terrace」 |

| 参加者 | 67人(+ペット1匹) |

2024年4月20日(土)、第14回目となる大阪南労福協主催「健康づくりイベント」を開催しました。このイベントは大阪南9市4町を巡ることを一つの目標としており、残すところ忠岡町のみとなっているのですが、忠岡町を組み込んだウォーキング並びにBBQの企画に苦戦しており、今回は2回目の堺市開催とさせて頂きました。忠岡町はいずれ制覇できればいいな・・と考えておりますので、良いプランが御座いましたら事務局までご連絡ください。

今回は参加者67人中、46人がウォーキングから参加するという、過去に例を見ないちゃんとした「健康づくりイベント」になりました。季節が良かったのか、三国ヶ丘~大仙公園という距離感が良かったのか分かりませんが、趣旨に沿った参加を頂けて何よりです。

ウォーキングの集合場所は、三国ヶ丘駅屋上公園「みくにん広場」です。おそらく地元民にしか知られていない場所ということもあり、迷った方も多かったかもしれませんが、仁徳天皇陵を間近で少し上から眺められる貴重な場所ですので、是非一度訪れてみてください。

その後、広場で4班に分かれ、堺観光ボランティアガイドの皆さまにご説明を頂きながら仁徳天皇陵を半周し、大仙公園内にあるBBQ会場「ICOROBA Cafe Terrace」まで春のウォーキングを楽しみました。3日ほど前までは雨予報だったのですが、ほどよく薄曇りのお天気で雨も降らず、本当に良かったです。

BBQは12時開始予定だったのですが、ボランティアガイドの皆さまの熱心なご説明で12時15分開始となりました。BBQから参加された皆さん、お待たせしてしまい申し訳ございませんでした。

例年通り森会長の挨拶と乾杯でスタートし、13時30分より「抽選会」を行いました。今年は事務局次長3人で仲良く仕切ってくださり、見ていて微笑ましかったです。子どもたちが当たったおもちゃで直ぐに遊び出す姿にも癒やされました。BBQ会場のすぐ隣が芝生広場なのも良かったです。賞品をご提供頂いた単組・団体の皆様に、改めて感謝申し上げます。

また、ペット同伴可ということで、ワンちゃんを連れて来て頂いたご家族があり、子どもはもちろん大人からも大人気でした。こんな施設がもっと増えれば良いですね。

抽選会終了後、14時に佐野副会長による閉会の挨拶で中締めを行い、15時に完全撤収でイベントを終了させて頂きました。

今は来年もこの場所でいいのではと思っていますが、皆さまからのご意見があればどんどん取り入れて参りますので、是非お気軽にご要望をお聞かせください。これからもご家族・同僚お誘い合わせの上ご参加いただければ幸いです。

Special thanks!!

- 大阪労働者福祉協議会

シャープ労組堺支部

- 三菱マテリアル三宝製作所労組

- 阪南市職員組合

- 泉南市職員組合

- バンドー化学労組南海支部

- 泉大津市労連

- 栗本鉄工所堺工場労組

- 朝日ウッドテック労組

- 連合大阪堺地区協議会

- 連合大阪泉州地区協議会

- 連合大阪泉南地区協議会

- 近畿労働金庫

- こくみん共済coop

(順不同・賞品合計45個)ご協力に心より感謝申しあげます!

第5回恋活事業「労組異業種交流会」

| 日 時 | 2024年2月9日(金)19:00~21:00 |

|---|---|

| 場 所 | Salon de Lien |

| 対象者 | 20歳以上の独身者 |

| 参加者 | 38人(女性12人,男性26人) |

2024年2月9日(金)、堺東にあるレストラン“Salon de Lien”にて、「労組異業種交流会」を開催しました。このイベントは「恋活」と銘打ってはいますが、友達づくりから始めよう!というコンセプトで企画しています。

昨年は18:30開始予定で参加者が集まりきれなかったことを深く反省し、今年は19:00スタートに変更しました。おかげで予定時間にはほぼ全員が揃い、無事に開会することができました。

今回もフレンドリーさを出すために堅苦しい主催者挨拶は省略し、乾杯も司会の蛯原さん・満重さんに流れでお願いしました。

グループ分けは、今年は男性のみ労組もバラバラに設定させて頂きました。女性が少ないため、同労組の男性で話し込んでしまわないように配慮したのですが、異業種の男性同士でも会話が弾んでいたようなので、かえって良かったのではないかと感じています。

途中で2回行った席替えは、時計回りに男性のみ動いて頂きました。混乱もなく素直に移動くださった男性の皆様、有難うございました。

メインイベントである豪華賞品が当たるじゃんけん大会は、昨年同様、負けた人が勝った人に自分の持っている名前カードを全て渡していき、途中で負けてしまっても自分のカードを持っている人が決勝で勝てば最終的に良い賞品がもらえるというルールで行いました。途中で何故か人数が合わなくなり賞品の数が危ぶまれる場面もありましたが、なんとか乗り切れてよかったです。また、今年は男性が本気で勝負していたのが印象的でした。

その後は自由交流とし、最後にじゃんけん大会優勝者より閉会の挨拶をいただき、20:30に中締めとしました。交流会終了後は、例年通り連絡先交換&記念撮影で皆さんなかなかその場を動かず、ほとんどの方が閉店の21:00ギリギリまでお店におられました。

今後も労働者福祉事業として、皆さんの笑顔と幸せのために企画・運営してまいりますので、来年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。

2023年

第27回定期総会

| 日 時 | 2023年11月9日(木)17:00~17:45 |

|---|---|

| 場 所 | ホテルアゴーラリージェンシー大阪堺 |

| 参加者 | 来賓1名,役員26名,代議員83名 |

| 総会議長 | 日本ネットワークサポート労組佐野支部 湯川 尚美 さん |

次第

<来賓挨拶>

大阪労働者福祉協議会 黒田専務理事

<報告>

2022年度活動経過報告

2022年度会計決算報告及び会計監査報告

<議案>

第1号議案 2023年度活動方針(案)

第2号議案 2023年度予算(案)

第3号議案 2023・2024年度役員選出(案)

2023年11月9日(木)ホテルアゴーラリージェンシー大阪堺にて、第27回定期総会を開催しました。冒頭、大阪労福協 黒田専務理事よりご祝辞を頂戴しました。

続いて、活動経過報告を藤原事務局長から、決算報告を蛯原事務局次長から、会計監査報告を常見会計監査から報告いただき、確認されました。

その後、2023年度の活動方針と予算、2023・2024年度役員体制が可決され、新年度がスタートしました。

2022年度にて退任された役員の皆様におかれましては、大阪南地域協議会の発展にご尽力いただきましたことに敬意を表するとともに、心から感謝申し上げます。

<2022年度退任役員>

前 事務局長 藤原 一也 (自治労 泉大津市労連)

前 監査(兼)幹事 高瀬 誉之 (こくみん共済coop<全労済>)

前 幹事 金田 益幸 (自治労 阪南市職員組合)

前 幹事 平見 勇 (情報労連 NTT労組大阪南分会)

前 幹事 原山 義雄 (電機連合 コニカミノルタ労組)

前 幹事 中本 有亮 (フード連合 不二製油労組阪南支部)

2023年度活動方針

Ⅰ.はじめに

大阪南地域労働者福祉協議会(以下大阪南労福協)では、労働団体・福祉事業団体との連携を強化しながら、大阪南地域において「労働を中心とする福祉型社会」の創設に努力してきました。

近年は、自然災害の大規模化が常態化すると共に、線状降水帯の発生等によりこれまで被害が比較的少なかった地域にも広がるなど、正に災害による危機が身近なものになっています。更に、2020年1月に確認された新型コロナウイルス感染症は、緊急事態宣言をはじめとする様々な対応策がとられてきましたが、5類感染症に移行された今なお日本全体に甚大な影響を与え続けています。

コロナ禍は、社会的に弱い立場におかれた方々に、深刻かつ長期的な影響を及ぼしており、私たちの社会が内包している矛盾、セーフティネットの脆弱さ、格差、差別などの実相が明らかになり、さらに物価高が重なり、貧困の問題は深刻な状況となっています。特に大阪では“子どもの貧困、非正規労働、失業者、ひとり親・障がい者の雇用”等の課題が浮き彫りとなっています。こうした背景から、(一社)大阪労働者福祉協議会(以下大阪労福協)は、困難に直面している方々へ「ろうふくエール基金」を活用した支援行動に取り組み、大阪南地域協議会は子どもの貧困の解消に向けた取り組みの第一歩として「子ども食堂」への具体的な支援に取り組んでいます。

この様な状況のなか「転ばぬ先の杖」は、今こそ必要とされています。組合員相互の助け合いである共済と、事業経営である保険との違いをしっかりと説明しながら、こくみん共済coop<全労済>事業を強化・推進していきます。

また、将来に対する不安を少しでも軽減するため、生活に必要な資金や、教育に必要な資金、老後に向けた資金運用など、労働者に寄り添う金融機関が必要です。労働者が作った、労働者の為の福祉金融機関であるろうきん事業を強化・推進していきます。

戦後最大ともされる国難に向き合う中で、「労福協の2030年ビジョン」の重要性はさらに高まっています。「ポストコロナ」においては、過度に強調されてきた自己責任社会の延長線ではなく、様々な事情を抱える人たちの新たな結びつきを基礎にした「連帯社会」の実現が不可欠です。私たちは、その「連帯社会」のベースとなる「地域共生社会づくり」に向けて、大阪の地で具体的な実践を地道に積み上げていかなければなりません。

私たち、大阪南地域で働く未組織労働者や、地域に居住する生活者を含めて、支え合い・助け合いの輪を広げられるよう、生活サポート事業や文化事業の強化・推進を行います。特に子供の貧困に焦点を当て、誰も取り残される事の無い社会の構築に向けた取り組みを強化・推進していきます。

大阪南労福協は、大阪労福協の事業・活動方針に則り、労働団体、福祉事業団体との連携をこれまで以上に強化し、基本理念に基づく運動・活動を、2023年度も全力で展開していきます。

Ⅱ.具体的な事業活動

1.生活サポート事業・文化活動

(1)相談事業(ライフサポートセンター大阪南)

エルおおさか(大阪府立労働センター4F)に本部を置きながら、相談事業の地域拠点として活動しています。地域の勤労者をサポートする拠点として、一層の充実を図っていきます。

しかし、相談件数は減少傾向にあります。社会的な不安が蔓延する中、誰かに相談したいと思っている人は決して少なくないと考えます。潜在的なニーズを拾い上げられるよう、様々なツールを活用しながら、広報活動を強化していきます。

(2)教育事業(退職準備セミナー)

大阪労福協主催・大阪南労福協共催で実施します。コロナ禍で確立したZoomウェビナーを活用したオンライン開催についても、積極的な参加を呼びかけます。

(3)文化事業

①大阪労福協主催「なにわ美術展」「時局講演会」については、積極的な参加を呼びかけます。

②独自での開催についても模索・検討します。

2.社会的課題への取り組み

(1)奨学金問題への取り組み

給付型奨学金制度は創設されたものの、まだまだ質・量とも不十分です。中央労福協・大阪労福協と連携し、奨学金制度改善に向けた取り組みを引き続き進めます。

(2)自治体への政策・制度要請

大阪労福協が実施する、大阪府への政策・制度要請について、大阪南地域に関係するものがあれば、連携して対応して行きます。

3.労働者福祉の発展に向けた取り組み

(1)労働者自主福祉講座の開催

より多くの働く仲間に、労働者自主福祉運動の歴史や理念、課題などについて理解してもらえるよう、労働団体と連携しながら労働者自主福祉講座を開催します。

(2)全国福祉強化キャンペーンの実施

中央労福協で2014年から始まったこのキャンペーンは、全国で一体感を持てる取り組みとするため、共通テーマ・統一行動の指針を設定し、一定期間共通テーマで全国的に集中した取り組みを行ってきました。その結果、奨学金制度の改善に象徴されるように、他団体とのネットワークや連携を通じ、社会へのアピールを高めるとともに、労働者福祉の充実を図ることができました。

2023年度についても引き続き、「労働者福祉運動で、共助の輪を地域に広げよう!」「生活・就労支援を地域ネットワークで支えよう!」「合言葉は“今こそ、労福協の力を”」を共通テーマとして取り組みが進められています。

大阪労福協と連携して、取り組みを進めていきます。

4.関係団体との連携による労働者自主福祉事業の発展・拡大

(1)労働団体との連携

ライフサポートセンターなど、労福協事業に対する理解を広げるため、労働団体の機関会議への参加等を通じて、地域連合や構成組織との連携を図っていきます。

(2)労働福祉事業団体(近畿労働金庫・こくみん共済coop<全労済>)との連携

労働福祉事業の原点は、労働者の自主福祉運動です。事業団体の生まれた経緯や歴史を学習し、労福協・労働組合・事業団体が「業者とお客様」の関係ではなく、「ともに運動する主体」であることを再認識する必要があります。その上で、各事業団体との連携を強化し、自主福祉運動の発展に努めます。

(3)中小企業福祉団体との連携

中小企業における労働福祉事業の向上のため、中小企業福祉サービスセンターとの連携を強化します。特に、(公財)堺市勤労者福祉サービスセンターとの連携を強化し、退職準備セミナーの周知や福祉事業への協力体制を整えます。

5.文化・スポーツ活動など交流事業の取り組み

地域で働く仲間の連帯・支え合い・絆の強化に向けて、文化・スポーツ活動など交流事業に積極的に取り組みます。

また、労働団体の地域・地区組織との共同による、地域性を生かした参加しやすい環境での交流事業企画にも援助しながら、引き続き福祉活動の活性化に取り組みます。下記の具体的な取り組みの実施にあたっては「ポストコロナ」を見据えた企画・運営に努力します。

(1)地区協選抜対抗ボウリング大会

ボウリング大会は、一番身近な交流事業として定着しています。各地区協の皆さんの協力を得ながら、幅広い参加の呼びかけを行い、組織間の親睦と地域の活性化を目的とした交流事業として継続していきます。

(2)健康づくりイベント

ウォーキングで適度に汗を流し、バーベキューで交流する事業として、大阪南地域9市4町をめぐっています。一巡したことから、地域の魅力発信も念頭に置きながら、今後の開催地と取り組みを検討し強化・継続します。

(3)労組事務担当者交流会

労働団体の事務担当者を対象とした交流の場として、定着いたしました。スキルアップセミナーを配置しながら、産業を超えた絆の形成に寄与するため、近畿労働金庫、こくみん共済coop<全労済>の協力を得ながら強化・継続していきます。

6.地域貢献活動

(1)災害ボランティア活動などの自然災害対策の取り組み

昨今、大きな自然災害が多発しています。大阪労福協と連携しながら、地域の復旧・復興、防災・減災に貢献できるよう努めます。また、災害支援カンパ等の取り組みにも貢献できるよう努めます。

(2)ベルマーク運動

連合大阪大阪南地域協議会、大阪南労福協、近畿労働金庫、こくみん共済coop<全労済>の4団体で取り組みを強化し、地域の支援学校を中心に寄贈を実施します。

(3)各種福利厚生の斡旋

勤労者の生活に具体的なメリットのある斡旋ができるよう、各団体・事業者との契約などに取り組みます。

(4)出会いの場の提供

地域社会の発展には、地域に根ざして生活する勤労者の増加が不可欠です。企業や産業を超えた「出会い」の場の提供として、恋活事業を継続・実施します。実施にあたっては「ポストコロナ」を見据えた企画・運営に努力します。

7.広報活動

(1)ラポール

毎月1回発行する広報誌「ラポール」は、大阪労福協や地域労福協、事業団体の活動を報告する重要な広報媒体となっています。引き続き紙面の充実に協力するとともに、労働団体や構成組織への展開に努めます。

(2)ホームページ

大阪労福協や地域連合のホームページは、退職準備セミナーや時局講演会の開催周知等、重要な情報発信源となっています。今回、ホームページをリニューアルし随時更新が可能となったことから、更なるタイムリーな情報発信に努めます。

Ⅲ.会議運営等

1.大阪労福協関係

大阪労福協の主催する会議に参加し、連携を強化します。

(1)理事会

(2)地域労福協事務局長・事業団体連絡会議

(3)その他

2.大阪南地域労福協

事業運営の審議・意見交換及び各事業団体から事業内容の報告を求めるなど、地域に密着した組織運営を行っていきます。実施にあたっては「ポストコロナ」を見据え、オンライン参加等、より参画しやすい形態の企画・運営に努力します。

(1)三役会議 毎月定例開催を基本とし、計画します。

(2)幹事会 毎月定例開催を基本とし、計画します。

(3)事務局長会議 2カ月に1回の定例開催を基本とし、計画します。

(4)その他 イベントの企画等、適宜開催します。

第13回地区協選抜対抗ボウリング大会

| 日 時 | 2023年10月13日(金)18:30~20:30 |

|---|---|

| 場 所 | フタバボウル泉大津店 |

| 参加者 | 各地区6チーム 計18チーム(72人) |

大阪南地域労福協主催「第13回地区協選抜対抗ボウリング大会」を10月13日(金)「フタバボウル泉大津店」にて開催しました。堺・泉州・泉南地区で予選を行い、それぞれ選抜5チーム+役員チームでの対抗戦として実施し、白熱したゲームが繰り広げられました。

大会の結果は、個人戦では昨年に引き続きJP労組泉州南支部(泉南地区)の北戸和彦さんがトータル453点で他を引き離して優勝されました。団体戦は、1,468点で三菱マテリアル三宝製作所労組さんが優勝されました。おめでとうございます。

地区対抗戦では、堺地区が2018年以来の優勝を果たしました。2位は泉州地区、3位は泉南地区でしたが、差が49点しかなく、始球式次第では十分逆転可能な結果となりました。

これからも皆さんに楽しんでもらえるよう、様々な企画を実施していきますので、今後ともよろしくお願いします。ありがとうございました。

【結果】地区選抜対抗戦

| 順位 | 地区 | 予選平均 | 始球式加点 | 本戦合計点 | 総合計 |

| 1位 | 堺地区 | 1,046 | 140(7ピン) | 7,265 | 8,451 |

| 2位 | 泉州地区 | 1,019 | 80(4ピン) | 6,819 | 7,918 |

| 3位 | 泉南地区 | 1,015 | 100(議長欠席・ストライク) | 6,754 | 7,869 |

優勝回数:堺地区4回,泉州地区4回,泉南地区5回

始球式ハンデ:ストライクor1ピン+300点,2~9ピン 1ピンにつき20点,議長欠席 -200点

【結果】団体戦(参加数 18チーム)

| 順位 | 単組名 | 2ゲームトータルスコア |

| 1位 | 三菱マテリアル三宝製作所労組 | 1,468 |

| 2位 | JP労組泉州南支部 | 1,342 |

| 3位 | JP労組堺西部支部 | 1,300 |

| 4位 | 阪南市職員組合 | 1,278 |

| 5位 | 関西電力労組南大阪・岸和田支部 | 1,256 |

【結果】個人戦(参加者 72人)

| 順位 | 地区 | 単組名 | 氏名 | 2ゲームトータルスコア |

| 1位 | 泉南 | JP労組泉州南支部 | 北戸 和彦 | 453 |

| 2位 | 堺 | JP労組堺西部労組 | 吉岡 明 | 422 |

| 3位 | 泉州 | 朝日ウッドテック労組 | 早川 大将 | 411 |

| 4位 | 堺 | 三菱マテリアル三宝製作所労組 | 森本 一久 | 392 |

| 5位 | 堺 | 関西電力労組南大阪・岸和田支部 | 竹中 伸 | 389 |

第13回地区協選抜対抗ボウリング大会 地区予選

堺地区協議会

| 日 時 | 2023年9月22日(金)19:30~21:00 |

|---|---|

| 場 所 | ラウンドワン堺駅前店 |

| 参加者 | 22単組(団体)/22チーム/88名 |

【結果】団体戦上位5チーム(大阪南決勝大会出場予定)

| 順位 | 単組名 | 2ゲームトータルスコア |

| 1位 | JP労組堺西部支部 | 1,289 |

| 2位 | 三菱マテリアル三宝製作所労組 | 1,279 |

| 3位 | 関西電力労組堺港支部 | 1,207 |

| 4位 | JP労組堺東部支部 | 1,202 |

| 5位 | 関西電力労組南大阪・岸和田支部 | 1,155 |

泉州地区協議会

| 日 時 | 2023年9月13日(水)18:30~20:00 |

|---|---|

| 場 所 | フタバボウル泉大津店 |

| 参加者 | 16単組(団体)/19チーム/76名 |

【結果】団体戦上位5チーム(大阪南決勝大会出場予定)

| 順位 | 単組名 | 2ゲームトータルスコア |

| 1位 | 日鉄建材労組大阪支部 | 1,289 |

| 2位 | 忠岡町職員組合 | 1,268 |

| 3位 | 朝日ウッドテック労組 | 1,256 |

| 4位 | 関西電力労組岸和田分会 | 1,110 |

| 5位 | 北海鉄工労組 | 1,100 |

泉南地区協議会

| 日 時 | 2023年9月29日(金)18:30~20:00 |

|---|---|

| 場 所 | 泉南市ストライクス |

| 参加者 | 13単組(団体)/16チーム/64名 |

【結果】団体戦上位5チーム(大阪南決勝大会出場予定)

| 順位 | 単組名 | 2ゲームトータルスコア |

| 1位 | JP労組泉州南支部 | 1,549 |

| 2位 | バンドー化学労組 | 1,261 |

| 3位 | 阪南市職員組合 | 1,161 |

| 4位 | ジェイ-ワイテックス労組 | 1,144 |

| 5位 | テザック労組 | 1,128 |

第13回健康づくりイベント

| 日 時 | 2023年8月20日(日)11:00~14:30 |

|---|---|

| 場 所 | 泉大津駅~なぎさ公園BBQ N GRILL |

| 参加者 | 43人 |

2023年8月20日(日)、第13回目となる大阪南労福協主催「健康づくりイベント」を、泉大津市で開催しました。

このイベントは大阪南9市4町を巡ることを一つの目標としており、残すところ忠岡町のみとなっています。そこで、当初は忠岡駅に集合し、泉大津なぎさ公園まで約1時間半ウォーキングするプランを企画していました。しかしながら、連日の熱中症警戒アラート発表を受け、参加者の健康と事務局の体力を勘案し、止む無く集合場所を泉大津駅に変更することになりました。忠岡町はまたの機会にリベンジしたいと思います。

ウォーキングから参加された33人は、時間を大幅に短縮したおかげで脱落者もなく無事にBBQ会場まで辿り着くことが出来ました。本当に良かったです。

恒例の「抽選会」は、12:30から泉州地区役員の運営で行いました。

今年は会場都合で参加人数を絞ったこともあり、参加者全員に賞品が行き届いても余ったので、2巡目まで抽選を行いました。おかげで大変盛り上がり、ご家族連れなどは抱えきれないほどのお土産を持って帰ることになりました。賞品をご提供頂いた単組・団体の皆様に、改めて感謝申し上げます。

13:30に中井副会長による閉会の挨拶で中締めをしたのですが、皆さんとても楽しかったようで、施設利用時間ギリギリの14:30まで大半の方が残っておられていました。事務局として帰宅を促すのが大変心苦しかったです。

今回はウォーキングからの申し込みも多く、季節が良ければ当初のプランで歩けたのにと悔やまれるばかりです。

Special thanks!!

≪抽選会賞品提供団体様≫

・大阪労働者福祉協議会

・三菱マテリアル三宝製作所労組

・JP労組泉州北支部

・泉南市職員組合

・阪南市職員組合

・泉大津市労連

・貝塚市労連

・日本ネットワークサポート労組

・関電労組岸和田支部

・大阪ガス労組泉北支部

・神鋼鋼線工業労組

・連合大阪堺地区協議会

・連合大阪泉州地区協議会

・近畿労働金庫

・こくみん共済coop

(順不同・賞品合計63個)大阪労福協・5地域労福協合同研修会

| 日 時 | 2023年7月14日(金) |

|---|---|

| 場 所 | 大阪メトロ 緑木検車場 |

| 参加者 | 27人 |

| 内 容 | 緑木車両工場見学 懇親会 |

| 主 催 | 大阪市地域労働者福祉協議会 |

設立25周年記念事業 東北視察団

| 日 時 | 2023年7月2日(日)~3日(月) |

|---|---|

| 場 所 | 宮城県 |

| 参加者 | 18人 |

| 行 程 | <1日目> 14:30 石ノ森萬画館 見学 15:30 震災遺構 大川小学校視察 <2日目> 9:15 雄勝ローズファクトリーガーデン(造園ボランティアと研修) 12:30 幹事会 |

大阪南労福協は1998年8月5日に設立され、今年で25周年を迎えました。その記念事業として、東日本大震災の被災地である東北への視察研修を実施しました。東北へは、2013年にも15周年事業として視察を行っており、今回はこの10年で東北がどの様な復興を遂げたのか学ぶことを目的に企画しました。

1日目は石巻で昼食後、石ノ森萬画館を見学しました。こちらの建物も震災で大きなダメージを受けましたが、全国からの支援により修復され、2013年にリニューアルオープンしました。現在は観光客や地元の方で賑わっており、ヒーロー(心のよりどころ)の偉大さを感じました。

続いて、今回の視察の主目的である「震災遺構 大川小学校」へ向かいました。こちらでは「大川伝承の会」の語り部の方からご説明を頂いたのですが、担当いただいた方がお子さんを大川小で亡くされたお母さんで、しかも今回が語り部デビューとのことでした。

思い出すのも辛い記憶を、辛い場所で、見ず知らずの人に話すのはとても勇気のいることだと思います。言葉のひとつひとつが重く、参加者は全員質問を挟むこともなく聞き入っていました。

あの時誰かが判断していれば、自分が動いていればといくら悔やんでも、命は還ってきません。それならば、今できること、あの経験があったからこそ伝えられることを精一杯伝え、同じ様なことが二度と起こらないようにしたいという真摯な気持ちに、胸を打たれました。

2日目の午前は、雄勝ローズファクトリーガーデンで造園ボランティアと研修を実施しました。雄勝ローズファクトリーガーデンは、徳水さんという方が被災した実家跡地に慰霊の花を植えたところ、思いに賛同した地域住民やボランティアたちが雄勝の街をよみがえらせようと始めた復興プロジェクト「雄勝花物語」の活動拠点です。現在は年間1,000名ものボランティアが訪れ、津波で全てが流されたとは思えないほど立派な英国庭園が出来上がっています。

ここでは元教師でもある徳水さんに、防災についての研修も行って頂きました。実際に被災された方から学ぶ南海トラフ地震等のリスクは、報道よりも説得力があり、備えの薄い自分を見直す良いきっかけになりました。

午後は女川町へ移動し、美味しい海鮮バーベキューを頂いたあと、観光協会の方のご案内で町内視察を実施しました。女川町の復興計画は、町民の意見を踏まえ、防波堤を作らず土地全体の嵩上げを行う方法で行われました。現在は、標高毎に「公園・漁港(1.9m)」「商工業地(5.4m)」「居住地・役場・学校など(20m)」と建設出来る建物が決められているそうです。

復興を遂げ、町も人も明るくなった女川町を見ていると、ここに住みたい、ここが私達の町だという強い思いが伝わってきました。

10年前の視察の時は、何も無い更地でした。今回の視察で、10年で人はこんなにも逞しく、強く芽吹くことが出来るのだと実感しました。

もしかしたら今日、大阪で大きな地震が起こるかもしれません。何もかも無くすかもしれません。けれど、東北の復興を目の当たりにした私は、少しだけ強い心を持って対峙出来るような気がしています。

今回の視察でお世話になった皆様に、心より感謝を申し上げ、報告とさせて頂きます。

参加者レポート

大阪南地域労福協 副会長(泉南市職員組合) 佐野 建也

今回、大阪南労福協設立25周年事業として、現役員と絆の会の皆さんにご協力頂き、18名で「東北視察団」として宮城県に行ってきました。

特に印象深かったのは、石巻市震災遺構大川小学校でした。この小学校は震災時の津波により児童・教員併せて84名の方が犠牲となりました。現地で震災時の状況や現在に至るまでの状況等を詳しく説明頂きましたが、語り部としてお話し頂いたお二人とも被災者であり、またその内のお一人は、この小学校で当時6年生のお子さんを亡くされた方でした。震災の恐ろしさや避難活動の大事さまた、日常的な積み重ねが大事であるとお聞かせ頂きました。遺構の見学途中に語り部さんが言われた「学校で犠牲を出してはいけない」という言葉が心に残りました。いずれの自治体でも公共施設が避難場所として多く設けられており、学校もその一つであるからです。安全な場所として指定されている箇所が今回このような状況になり、大きな被害を出したことを教訓としなければならないと感じました。

震災が発生した時に、今居る場所がどのような状況でどのように早急に避難をしなければならないのか、状況に応じた行動予測は非常に大事であると痛感しましたし、備えは非常に大事であると感じました。今回、遺構内に書かれていた言葉が深く私自身に刻まれたので最後に記することとします。

「ここには町がありました 生活がありました いのちがありました

子どもたちが走りまわっていました」 合掌

大阪南地域労福協 副会長(栗本鉄工所堺工場労組) 中井 誠

今回の東北視察は、震災後、私にとって3回目になりますが、訪問した先は何れも初めての所ばかりでした。雄勝ローズファクトリーガーデンでの花壇の石積みボランティアや、女川町内の各施設の視察など、いい体験をし、見聞を広めさせていただきましたが、なかでも印象に残っているのは大川小学校での語り部さんの話しでした。児童・教員が、避難の判断ミスで多数亡くなられたことはマスコミの報道で知ってはいました。ですが、この小学校で最愛の子どもを津波で失った語り部さんからは、真実が知りたいという切実な想いから自治体との裁判に至ったことや、報道では伝わりにくい生々しい内容が語られました。自分たちと同じような人をこれ以上つくりたくない、という気持ちが痛いほど伝わりました。語り部さん達の想いをしっかりと受け止め、私たちは今自分ができることを精一杯取り組んでいく、そのことが大事だと改めて感じました。

この様な貴重な機会を作っていただいた関係者の方々や、道中お世話になった旅行会社と運転手の方々、一緒に2日間の視察を過ごさせていただいた「きずなの会」と現役役員の皆様に感謝を申し上げます。お世話になり、ありがとうございました。

大阪南地域労福協 副会長(JP労組泉州南支部) 山下 一房

大阪南労福協設立25周年記念事業「東北視察団」に参加致しました。

震災遺構・大川小学校視察、雄勝ローズファクトリーガーデンでのボランティア活動と防災教育研修、女川町視察など、大変有意義な二日間でした。

印象に残ったひとつに、大川伝承の会の方による講話の中で、「自分の命は自分で守る」とのお話がありました。地震直後今までに経験の無かった大津波警報が出たにも関わらず、避難せず自宅で家族を待つ方が多く犠牲になり何とも言えない気持ちでいっぱいになりました。

「まずは自分が逃げて下さい。生きていれば何処かで家族と会えるかも知れません。死んだら終わりです。」と、ご家族も犠牲なった語り部の方からの強い言葉には説得力、無念さなど強く感じました。教訓とします。

二日間を通して、語り部の方からの「生の声」、生々しい震災の爪痕、また、護岸の嵩上げや整備された復興の街並みなど自分の目で耳で全身で感じることができ、大変貴重な経験をさせて頂きました。

今後として、防災教育でもありましたが自分たちの地域への津波を含め災害リスクを把握し、家族とも避難方法、避難場所など再確認、食料品備蓄や家財転倒防止など防災対策を徹底し備えて行きたいと思います。

最後に、宮城、また東北の更なる復興と発展、そして東日本大震災により亡くなられた方々のご冥福をお祈り申し上げますとともに、 そのご家族や被災された方々に心よりお悔やみとお見舞いを申し上げ、簡単ですがレポートと致します。

大阪南地域労福協 事務局長(泉大津市労連) 藤原 一也

大阪南労福協25周年記念事業として、東北視察研修を実施しました。東日本大震災の発災から2年後に15周年事業として視察に訪れてから10年が経ちました。この視察にて復興と現在の課題を受け止めることを目的としました。

仙台空港に到着し、石巻で石ノ森萬画館を見学したのちに、「石巻市震災遺構 大川小学校」へ赴きました。現地ではこの大川小学校でお子さんを亡くされた語り部の方にからご説明を受けました。震災から10年以上経ち、ようやく当時の実相をお話しできるようになった語り部の方でした。私たちの前に立つのが、語り部としてはじめてと言われていました。

津波が大川小学校を襲うまで、避難する時間は十分あったとのことです。しかも、学校のすぐ浦の山には避難できる高台があり、高台への避難指示があれば救えた命だということ。

しかし、当時避難指導するべき教職員を非難するのではなく、組織の中で決断できなかった体質や避難指示体制の不備こそが、非難されることであり反省しなければならないことだと訴えられ、「みなさんの組織や、職場でも、間違った判断に対して勇気をもって意見してください」との言葉には心詰まされる思いでした。

翌日、雄勝ローズファクトリーガーデンに伺い、ボランティアと研修を受けました。現地では、復興プロジェクト「雄勝花物語」の活動として、津波で流された住宅地跡に花を植え、現在は英国風の庭園が広がっています。この活動に早くから賛同し毎年活動されているのがシャープ労組さんです。満重事務局次長を先頭に花壇の石垣づくりと、ブロック積みに汗を流しました。今回、ご賛同いただいた「きずなの会」のみなさまもラベンダー摘み等に汗を流されました。また、この活動の中心人物であり元教師でもある徳水さんから、研修も受けました。津波を経験された方から南海トラフ地震からつながるリスク、その時必要な対応等、ご教授いただきました。

ボランティア作業終了後に女川町へ移動し、食事をしたあと女川町の観光協会の方のご案内で視察を実施しました。女川町の復興計画には、大阪から来られた方々がかかわっていると聞きました。

女川駅から続く商店街へはまだまだ人並みは復活していませんが、故郷を思い活動されている方々とふれあうと、必ず実を結べるのだと確信が持てました。前回では、震災後間もないこともあり、あまりふれあう機会がもてませんでしたが、今回思い切って実施したボランティア等を通じて現地の方々と向き合えて、本当によかったと感じています。「必ず、また来ます!」と、つい約束してしまった視察研修でした。

犠牲になられた方々の実相を知り、防災へ向けた取り組みを行政への要請行動や、研修活動、社会貢献活動につなげることが現地に行った私たちの責務であると肝に銘じ、連合・労福協活動に生かしていきたいと考えます。

最後に、この視察研修でお世話になった現地のみなさまへの感謝と、東日本大震災により亡くなられた方々へのご冥福をお祈り申し上げます。

大阪南地域労福協 幹事(泉南地区教職員組合) 荒木 寿樹

今回二回目の仙台となった。以前も大阪南の東北視察に参加させてもらった。今回は、大川小学校の見学と語り部のお話が一番印象に残った。大川小学校には、108人の子どもと11人の教職員が当時いた。74人の子どもと10人の教職員が犠牲になった。つまりほとんどの方が亡くなってしまったということだ。遠くから見る学校は、形状も斬新で、とても新しく子どもたちも楽しく過ごしていた学校何だろうと想像できた。しかし、近づくにつれ、津波の惨状を目の当たりにすることになった。教室の壁や天井がはがれ床がめくれ、鉄筋でつくられた渡り廊下が柱ごと倒れていた。そんな中、夢と希望に満ちた卒業記念のボロボロになった壁画が、悲しみを増幅させていた。

当時6年生の息子がこの津波の犠牲となった語り部さんがお話ししてくれた。震災直後は保護者同士で遺体が見つかってよかったね等と声を掛け合う異様な状態だったそうだ。子どもには「もう少しで中学生になるんだし、先生の言う事しっかり聞かないといけないよ」と家で話していたらしい。しかし、そのことを今は「それでよかったんかな」と後悔していると話していた。それは、学校の防災避難体制に不備があり、その時の教職員の避難指示が適切ではなかったからである。実際僕もここに行けば助かるという山に一緒に登った。歩いてもほんの1~2分で登ることができた。なんでこっちに避難する指示を出せなかったのか。たった100人位の子どもなら全員が移動してもそんなに時間かからないと正直思えた。生き残った子どもたちの証言では「山に逃げよう」と言った子どもや教職員もいたようだ。自分がその場にいたらどんな判断をしただろうか。教職員という仕事の責任の大きさを痛感した。また、震災後の行政の体質にも憤りを感じた。防災体制の不備があったとして遺族が市や県を相手にした裁判では、不備をなかったことにするため、すべてを隠そうとしていった。生き残った方の証言さえ塗り替えられていった。生き残った教職員もいまだにみんなの前に出てこれない状況にある。遺族は「先生をせめてはいないから、ちゃんとあったことを教えてほしい」と願っていた。大川小学校の保存体制やその前にある大川震災伝承館の運営に関しても行政体制は不満が残る。遺族の方はものすごく元気でした。そんな行政に対し、やっぱり伝えていかないとってお話ししていた。私たちが連合とわかると「私も昔はバス会社に勤めててストとかやりましたよ」とまた明るく話していた。元気がないと運動をできないけど運動が私たちを元気にするのだと感じた。

そのほかにも雄勝での研修ボランティア活動や女川訪問など、たくさん貴重な体験をさせて頂いた。そしてたくさんの貴重な出会いがあった。出会った方はみんな明るく元気だった。近しい人が多分たくさんなくなって、苦労もたくさんしてきたに違いないのに。行く前僕は、また同じ場所に住むなんて怖くないんかな?なんでまた、同じところに住むんだろ?と思っていた。しかし、地球に住むという事はそう言うことかもしれないし、「もう一度自分たちの町を取り戻したい。そして前よりもっといい町にしたい」という自分の故郷を大好きな思いが伝わってきて、そこに住み続ける意味がわかったような気がした。

今回学んだことを組織内やなにより子どもたちに伝えたい。貴重な経験をありがとうございました。

大阪南地域労福協 幹事(NTT労組関西総支部大阪南分会) 平見 勇

7月2日~3日(1泊)で、連合大阪南地域労福協設立25周年記念事業「東北視察団」に参加して参りました。

同じような視察に複数の単組役員が今年参加しており、話は聞いていましたが実際に被災された遺族の方々の生の声を聞かせていただき、本当に大変な思いをされたのだと痛感しました。

また、先月開催しました単組の全分会役員研修で、熊本県特別顧問の『有浦 隆』さまの講演の中でも大川小学校の事も触れられ、防災の本質は「予防」にあると教えていただきました。悲しい事に、この大川小学校には防災リーダーがいなかった事。津波に対する避難訓練をしていなかった事。等々が挙げられていますが、お隣の釜石東の人たちの中に、伝承を訓練として定着させ、後世に伝えた防災リーダーが存在した。という点が大きな違いとなった。

『防災での失敗は、命にかかわる』ことを肝に銘じて取り組まなければならない事を学びました。一人でも多くの人に伝えることが私自身の使命だと思います。

このような機会を与えていただきました事務局役員の皆さんに感謝申し上げます。

本当にありがとうございました。

大阪南地域労福協 幹事兼会計監査(こくみん共済coop) 小森 崇史

一番印象に残っていることは、大川小学校の視察(大川伝承の会による講話)です。

2011年東日本大震災以降、新聞やテレビ等を通じて何度も目にしていますが、実際、現地に訪問すると、息が詰まる思いになりました。

語り部の女性の一言一言が非常に重みのある言葉で、改めて、減災・防災についての意識の向上に努めなければいけないと思いました。

私には小学5年生の子どもがいますが、津波で命を落とした児童と同じ年代です。親がいない状況で、ほんとうに怖い思いをしたと思います。そのことを思うだけで、胸が痛いです。

家に戻り、妻と今回の視察の話をしました。娘には、「自分の“いのち”は自分で守る」ということをしっかりと身体に覚えこませ、成長してほしいと願っています。

1日目写真

2日目写真

第13回労組事務担当者交流会

| 日 時 | 2023年6月23日(金)講座16:30~18:00/懇親会18:00~19:30 |

|---|---|

| 場 所 | ホテルアゴーラリージェンシー大阪堺3階 橘/BBQテラス |

| 参加者 | 39名(学習会39名,懇親会33名) |

2023年6月23日(金)、大阪南地域労働者福祉協議会の「労組事務担当者交流会」を開催しました。本交流会は、大阪南地域における連合加盟単組で、組合事務を担当いただいている方々を対象としています。本年は、大阪労福協、近畿労働金庫、こくみん共済coop、他地域労福協を含めた39名の方々にご参加をいただきました。

第1部の学習会では、「電子帳簿保存法について」と題して、税理士である中原会計事務所副所長

中原さくら様よりご講演をいただきました。来年の1月から改正される内容について、実際に自分の業務と関わりがあるのか不安に感じていた方も多く、皆さん真剣に受講されていました。

今回の改正で電子データの保存義務が生じるのは「所得税と法人税を申告する事業所だけ」とのことですが、今後に備え、対象ではない方も電子データを保存する習慣を付けられてはいかがでしょうか。アンケートでは、「用語が難しくて付いて行けなかった」「勉強してからまた受けたい」などのご意見も頂きましたので、今後も要望があればこの様な学習会を企画していければと考えております。

第2部の懇親会は、同じ3階にある屋外のBBQテラスへ移動して実施しました。大阪労福協職員の間瀬さんによる挨拶と乾杯が終わると、どのテーブルもすぐに会話に花が咲き、和気あいあいと盛り上がっていました。そんな中、黙々とBBQの焼き係を担当してくださった役員並びに事業団体の皆さまには、心より感謝申し上げます。本当に有難う御座いました。

また、今回は予算の都合で賞品が一本しか用意出来ませんでしたので、逆抽選会(名前札を引いて最後に残った人が当選者)を実施しました。自分で自分の札を引いてしまうなど、意外と盛り上がりましたので、もう少しブラッシュアップしてまたやってみようと思います。

最後は、見事当選されたサンロックオーヨド労組の田中さんに中締めをお願いし、無事交流会を終了することが出来ました。

今後も、参加者アンケートを基に、参加された皆さんが楽しく美味しい一時を過ごせること、同じ悩みを抱える皆さんとの交流で「明日もがんばろう」と思えることを目標に、企画・運営をして参ります。

参加者の皆さんと当該単組のご理解、ご協力に感謝を申し上げ、報告とさせていただきます。

| 日 時 | 2023年2月10日(金)18:30~20:30 |

|---|---|

| 場 所 | Salon de Lien |

| 対象者 | 20代・30代の独身者 |

| 参加者 | 41人(女性18人,男性23人) |

2023年2月10日(金)、堺東にあるお洒落なレストラン“Salon de

Lien”にて、「労組異業種交流会」を開催しました。このイベントは過去3回「恋活パーティ」として実施してきましたが、今回からは少し参加のハードルを下げ、友達づくりから始めよう!というコンセプトで企画致しました。

コロナの為3年も開催出来ていなかったこともあり、40人の募集でも半分集まればいいかな、と考えていたのですが、最終的には定員以上のお申し込みをいただくことができました。構成組織並びにご協力いただいた皆様へ改めて感謝申し上げます。

当日は18時から受付を開始。男性から集まるだろうと予想はしていたのですが、なんと女性が一人も来ないうちに男性がほぼ揃うという事態に。微妙な雰囲気に包まれた参加者を鼓舞させるべく、「女性は必ず来ます!」と力強くアナウンスをしたものの、実は事務局が一番焦っていました。

結局、女性が揃うまで10分開始を遅らせることになりましたが、無事に予定していた全員が揃い、開会まで持っていくことができました。雨の中、外で1時間近く誘導いただいた澤田さん、本当に有難う御座いました。

今回は堅苦しくない交流会にすることがモットーですので、主催者挨拶は省略し、乾杯も司会の蛯原さん・満重さんに流れでお願いしました。また、同性同士が知り合いである方が会話を始めやすいと考え、グループ分けをする際にあえてバラけさせず、A労組の男性とB労組の女性という風に組み合わせてみました。結果、どのグループでも開始直後から会話が弾み、すぐに盛り上がることができたので良かったと感じています。

途中で2回行った席替えは、男性のみグループ単位で席札カードを引いていただく形で実施し、女性が動かずに済むように配慮しました。立食でビュッフェ形式とはいえ、お皿とドリンクを持って移動いただいた男性の皆様、有難うございました。

途中で行ったじゃんけん大会は、負けた人が勝った人に自分の持っている名前カードを全て渡していき、途中で負けてしまっても自分のカードを持っている人が決勝で勝てば最終的に豪華な賞品がもらえるというルールで行いました。

決勝は女性同士の白熱した戦いとなり、参加者全員が自分のカードを持っている方を応援し、勝敗が決まった瞬間はあちこちで声援とガッツポーズが上がりました。若者の今を楽しむ努力を惜しまない姿勢がとても眩しかったです。

その後は自由交流とし、最後にじゃんけん大会優勝者より閉会の挨拶をいただいて、楽しい時間が終了しました。

交流会終了後も連絡先の交換をしたり写真を撮ったりしている参加者を見ていると、もっとゆっくりしていただきたいと思ったのですが、お店の時間と事務局の空腹がピークに達したのでやむなく解散となりました。

今回の参加者に「労福協」事業であることはあまり伝わっていないかもしれませんが、組合を通じて楽しい会へ参加できたという思い出が積み重なっていけば、いつか気付きがあると信じています。

より楽しい交流会になるようブラッシュアップして参りますので、来年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。